SiP

AIoT時代翩然降臨 Cortus積極插旗RISC-V解決方案

Arm在智慧手機時代取得空前的成功,幾乎獨占行動與嵌入式裝置的晶片架構,也大幅壓縮其他獨立嵌入式處理器SIP供應商的市場空間,Cortus台灣分公司總監楊鎮源表示,現在市場上獨立SIP供應商已經不多,產品與客戶經營也走向利基市場,一次性工程費用(Non-Recurring Engineering, NRE)與授權費(Loyalty)的收取近年同樣漸漸產生質變。

一直以來半導體IP的業務模式,都是以NRE與授權費為主,NRE屬於一次性開發費用,是IC與IP廠商早期合作費用,待晶片正式出貨後會依照出貨量再收取授權費,然而近年來由於Arm的獨大,獨立SIP廠NRE與授權費的收取通常都必須做出妥協,楊鎮源形容,NRE與授權費就像是一個蹺蹺板,SIP廠商現在多半只能選擇一項作為主要收入,而且就客戶的產品與應用類型有不同策略,如產業標準型的IP如藍牙、WiFi、USB這類常有版本更新的IP就以NRE為主,授權費很少甚至不收。

若是像處理器IP這種通用型的產品,客戶可能一用非常久,穩定的晶片出貨量又大,楊鎮源說,該公司IP與SIM卡的合作就是此類,合作的模式就會以收取授權費為主,NRE費用也較低。開放架構RISC-V隨著IoT興起,由於各家IP廠商底層架構一致,未來基礎架構IP將朝免授權費發展,SIP廠商需要提供更多客製化服務並努力在開放架構上進行差異化的設計,才有機會吸引客戶。Cortus在2017年以後,將自家的產品依照運算能力推出一系列以RISC-V架構為基礎的解決方案,希望能在IoT時代取得一席之地。

Cortus台灣分公司總監楊鎮源表示,開放架構RISC-V隨著IoT興起,未來基礎架構IP將朝免授權費發展。

AIoT時代翩然降臨 Cortus積極插旗RISC-V

科技產業發展到物聯網時代,數以百億計的IoT終端即將接手智慧手機,成為下世代主流的資通訊終端,站在典範轉移的關鍵時刻,指令集效能更好,生態系更加開放的RISC-V架構,被看好就是IoT終端架構的真命天子,同時吸引矽智財(SIP)廠商積極布局。

Cortus台灣分公司總監楊鎮源表示,開放架構RISC-V隨著IoT興起,由於各家IP廠商底層架構一致,未來基礎架構IP將朝免授權費發展。

相較於x86與Windows主導PC產業、RISC與Android帶領了智慧手機產業,發展中的IoT產業,軟硬體架構主流正面臨新典範建立的過程,RISC-V的開放、精簡特性頻頻被點名,也吸引非Arm架構的廠商積極投入,來自法國的SIP廠商Cortus過去就強調架構中邏輯閘精簡,並以其架構獨特性使用在重視安全的應用中,如手機SIM卡。

Arm在智慧手機時代取得空前的成功,幾乎獨占行動與嵌入式裝置的晶片架構,也大幅壓縮其他獨立嵌入式處理器SIP供應商的市場空間,過去幾年許多SIP供應商陸續遭到併購如MIPS、ARC、Tensilica等,Cortus台灣分公司總監楊鎮源表示,現在市場上獨立SIP供應商已經不多,產品與客戶經營也走向利基市場,一次性工程費用(Non-Recurring Engineering, NRE)與授權費(Loyalty)的收取近年逐漸產生質變。

一直以來半導體IP的商業模式,都是以NRE與授權費為主,NRE屬於一次性開發費用,是IC與IP廠商早期合作費用,待晶片正式出貨後依照出貨量再收取授權費,然而近年來獨立SIP廠市場空間不斷被壓縮,NRE與授權費的收取也必須做出某種程度的妥協,楊鎮源形容,NRE與授權費就像是一個蹺蹺板,SIP廠商現在多半只能選擇一項作為主要收入,而且就客戶的產品與應用類型有不同策略,如產業標準型的IP如藍牙、WiFi、USB這類常有版本更新的IP就以NRE為主,授權費很少甚至不收。

若是像處理器IP這種通用型的產品,客戶可能一用非常久,穩定的晶片出貨量又大,楊鎮源說,該公司IP與SIM卡的合作就是此類,合作的模式就會以收取授權費為主,NRE在所有服務費中比重相對低。開放架構RISC-V隨著IoT興起,由於各家IP廠商底層架構一致,未來基礎架構IP可能朝免費發展,SIP廠商需要提供更多客製化服務並努力在開放架構上進行差異化的設計,才有機會吸引客戶。

Cortus RISC-V處理器架構

IoT對過去幾年發展受到強大壓力的獨立SIP廠商帶來新的機會,尤其在中國引發一波熱潮,但IoT多樣破碎的特性也是不小的挑戰,SIP廠商需要更深入耕耘領域知識,並同時兼顧省電、精簡、易用、聯網、安全、長期支援等特性。

楊鎮源說,Cortus主力產品為32位元處理器IP,並應用在嵌入式系統為主,依照處理器的運算能力,分成1、3、5等不同系列;在2017年以後,該公司又推出一系列以RISC-V架構為基礎的解決方案,希望能在IoT時代取得一席之地。未來,也計畫發展高階64位元的處理器,產品型號為9系列,第一款產品型號為FPS69V,該架構的最終設計可能要到2019年底才會完成。

意法發布STSPIN32單相直流無刷馬達控制器

意法半導體(ST)新款STSPIN32可程式設計馬達控制器/驅動器產品家族新增一款價格實惠的單相直流檢測馬達控制晶片STSPIN32F0B系統級封裝(SiP)。這款理想的全功能馬達控制器可滿足電池供電工具之日益成長的需求。

透過整合一個電流檢測運算放大器,STSPIN32F0B節省了三相直流無刷馬達控制中的三個獨立線圈電流檢測電阻,為使用功能提供更多的I/O連接埠。新的驅動器內建一個48MHz STM32F031x6微控制器(MCU),能夠執行6步馬達控制演算法以及應用級功能。

STSPIN32F0B擁有20個GPIO腳位,方便開發者使用MCU的內部功能,包括多達5個通用計時器、一個12位元ADC和一個溫度感測器。MCU還備有I2C、UART和SPI連接埠。

STSPIN32F0B SiP包含一個三通道半橋閘極驅動器,能夠為外部MOSFET輸出高達每通道600mA的電流來為馬達供電。此外,新產品亦整合了一個3.3V DC/DC降壓轉換器和一個12V低壓差(Low-Dropout, LDO)穩壓器,為MCU、閘極驅動器和外部元件供電,以進一步減少物料清單成本,並提升整體系統效能。

新款產品另外整合的功能包括自舉二極體和保護機制,自舉二極體為切換電源提供安全可靠的啟動電壓,其保護機制在嚴峻的工業應用環境中,確保馬達穩定執行。保護功能包括即時可程式設計過流保護、交叉傳導/直通防護、保護所有電源的欠壓鎖定(Under-Voltage Lockout, UVLO),以及過熱保護。

為簡化在STSPIN32的應用設計開發,意法半導體為開發者提供一整套硬體、軟體和韌體工具,其中包括一系列用於有感測器或無感測器的無刷直流馬達控制之即用型6步馬達控制演算法。此外,還讓能使用者選用STM32 Bootloader模式,便於空中(OTA)更新韌體,提升系統升級的靈活性,同時還能降低整體成本。

STSPIN32F0B將電源電壓範圍擴充至45V~6.7V之間,適用於多種產品,包括兩個鋰聚合物(LiPo)電池供電的攜帶式裝置。為了在馬達閒置時節省電力,待機模式可最大限度地延長電池續航時間,關閉除了為MCU供電的DC-DC之外的所有電路。

貿澤電子發表多項新功能產品

貿澤電子(Mouser Electronics)於一月發表162項產品,其中包括了,Nordic Semiconductor nRF91系列蜂巢式IoT系統封裝,Nordic nRF91系統封裝(SiP)將整合式應用微控制器、完整LTE數據機、射頻前端和功率管理結合在同一裝置內,是低功率蜂巢式物聯網 (IoT) 應用的理想選擇。

還有適用於LTC3351充電器的Analog Devices DC2464A-A和DC2464A-B展示板

Analog Devices DC2464A-A/DC2464A-B展示板採用超級電容器充電器和備用控制器,內含熱抽換式前端,以及超級電容器狀態與系統監控功能,搭載LTC3351超級電容器充電器。

以及Cree XLamp eTone LED晶片,直接封裝(COB)LED在與80 CRI LED相同的效率下,可提供顯色指數(CRI)90的光線品質,比現有90 CRI LED的效率高出17%,且色彩品質同樣出色。

此次發表的產品另有Samtec MEC5超密度微型邊緣卡插槽,Samtec MEC5系列為0.5 mm間距的邊緣卡插槽和插槽提供了調整縫,可採用標準的電路板公差以降低成本,同時降低50%的插配公差。

滿足高功率/小體積設計 DPSM優化能源管理決策

許多通訊系統採用48伏特背板供電。這個電壓通常會降壓至較低的中間匯流排電壓,通常為12伏、5伏或甚至更低,藉以為系統中各板卡供電。然而,在這些板卡上,大多數的分支電路(Sub-Circuits)或IC必須採用3.x伏至0.5伏的操作電壓,操作電流則從數十毫安培到數百安培。因此必須使用負載點(PoL)DC-DC轉換器來將這些較高的匯流排電壓降至分支電路或IC能運用的較低電壓。這種方法本身看似沒有很困難,但其在許多方面也面臨著嚴格的要求,包括定序、電壓精度、邊限微調(Margining)以及監測等方面,這些因素也都必須加以考量。

由於通訊設備中含有動輒數百條負載點電壓軌,因此系統工程師需要一個簡單的方法來管理這些電壓軌,包括其輸出電壓、定序以及最高容許電流。現今許多深次微米IC的數位處理器要求在其核心電壓之前升高其I/O電壓,另一方面許多DSP則要求核心電壓在其I/O電壓之前進行升壓。此外,關閉電源的定序也不可或缺。為此,系統工程師需要一種簡易的變更方法,藉以優化系統效能,以及為每個DC-DC轉換器儲存特定組態,以便簡化設計操作。

此外,大多數通訊設備製造商除了著手提高其系統的資料吞吐量與效能之外,還設法加入更多功能與特色。在此同時,業者也面臨壓力必須降低系統整體功耗。舉例來說,常見的挑戰是重新排定操作流程,把作業移至使用率偏低的伺服器,設法關閉其他伺服器,以藉此降低整體耗電量。為因應這些要求,關鍵在於必須知道終端使用者設備的功耗。因此妥善設計數位電源管理系統(DPSM)即能提供使用者功耗資料,進而做出明智的能源管理決策。

DPSM的主要利益是降低設計成本以及加快產品上市時程。運用完備的開發環境,透過內附直覺化操作的圖形介面(GUI),即可輕鬆開發各種複雜的多軌系統。此外,這類的系統還能簡化電性測試In-Circuit Testing(ICT)以及機板除錯,直接透過GUI進行修改,而不是在電路板上以補焊接線(White Wire)的方式進行修正。另一項好處,是其能預測電源系統故障以及進行預測性措施,而這一切都要歸功於具有即時遙測資料來提供協助。最關鍵的好處,可能是具有數位管理功能的DC-DC轉換器,讓設計者能開發各種「綠能」電源系統,在負載點、機板、機架、甚至安裝系統層面以最低耗能達到目標效能(包括運算速度、資料傳輸率等),藉此降低基礎設施成本以及產品生命週期內的總體持有成本。追根究柢,資料中心占最大比重的成本項目就是冷卻系統的耗電成本,而這些冷卻系統則負責讓資料中心內部的溫度維持在預設「最佳」作業溫度以下。

此外,系統工程師仍需要透用一些相對簡單的功率轉換器來滿足機板上其他電源軌,但能用來置放它們的電路板空間則一直不斷地縮減中。這方面也導致無法將這些轉換器置於電路板的背面,因為2mm最高元件高度的限制,以致必須裝在多片電路板上,安排成並列機架的組態。業界真正想要的是微型化的完整電源供應器,採用的元件貼焊到印刷電路板(PCB)時其高度不會超過2mm。本文將詳加探討這樣的解決方案。

廠商推SiP方案應戰

為此,半導體商ADI便推出Power by Linear µModule穩壓器,該產品是完整系統晶片構裝(SiP)解決方案,不僅可將設計時間縮至最短,還能解決通訊系統常見的機板空間與電源密度等問題。這些µModule產品是完整的電源管理解決方案,內含整合式DC-DC控制器、功率電晶體、輸入與輸出電容、補償元件以及電感等,全部均包含於微型表面黏著BGA或LGA封裝中。運用Power by Linear的µModule產品來進行設計,將使完成設計流程所需的時間大幅減少50%,而縮減幅度端視設計的複雜度而定。此系列µModule穩壓器能將元件選擇、最佳化以及布線等設計重擔轉移到元件,進而縮短整體設計與系統除錯時間,最終加快產品上市時程。

這些µModule解決方案整合許多分立式電源、訊號鏈以及隔離式設計中常用的關鍵元件,裝入一個類似IC的纖巧封裝內。之後再經過嚴格的測試與高可靠度的製程,使µModule產品系列能簡化各種電源管理與轉換方案的設計與布線流程。此產品系列涵蓋廣泛的應用領域,其中包括負載點穩壓器、電池充電器、DPSM產品(PMBus數位管理電源供應器)、隔離式轉換器、電池充電與LED驅動器。針對每種元件提供隨附PCB Gerber電路圖檔的高度整合解決方案,使這些µModule電源穩壓器不僅能解決時間與空間的限制,本身就是一款高效率與可靠的方案。此外,ADI許多新產品能協助客戶開發低電磁干擾(EMI)的解決方案,符合EN55022 Class B標準的規範,使系統設計者能獲得十足的信心,讓自身開發的終端系統能符合嚴格的雜訊性能標準,包括終端系統必須遵循的雜訊免疫力業界標準。

此外,隨著系統複雜度提高,所運用的設計資源也更廣泛,而縮短的設計週期,致使業者必須專注開發系統的關鍵智財。這通常意謂電源供應器會被擱在一旁,直到開發週期的後期階段才會展開設計。加上有限的時間,以及有限的專業電源設計資源,如此巨大的壓力催生出一款擁有最小底面積的高效率解決方案,透過PCB底部空間的善用,達到最大的空間使用率。

µModule穩壓器在這個關鍵領域能提供理想的解決方案。其概念是內部複雜,但外部簡單,結合切換穩壓器的效率以及線性穩壓器的設計簡易性。審慎設計、PCB布線以及元件的選擇,這些在設計切換器穩壓器都是相當重要的環節。許多有經驗的設計者在其職場生涯初期都有燒掉電路板的經歷,若是面臨時程短暫,或是電源供應器設計人才有限,現成的µModule穩壓器則不僅能節省時間與空間,還能減少設計程式所面臨的風險。

超薄µModule解決方案最新出爐的成員就是LTM4622。這款雙2.5安培或單一雙相5安培輸出降壓(Step-Down)電源穩壓器,達到6.25mm×6.25mm×1.8mm尺吋的超薄LGA封裝。高度接近下焊式1206電容,其超薄的高度讓它能貼焊在機板的正面(Topside)。此外,薄型化規格使其能符合各種嚴苛的高度限制,例如PCIe,以及嵌入式運算系統採用的先進夾層卡(Mezzanine Cards),如圖1所示。

圖1 LTM4622(A)能貼焊到PCB的背面

此外,LTM4622A是最近發表的產品。LTM4622的衍生「A」版本擁有更高的輸出電壓範圍,從1.5至12伏特,取代非A版本的0.6至5.5伏特。系統設計者能藉此得到更寬廣的輸出電壓,並支援需要較高電壓的終端系統。A版與非A版元件的輸入電壓範圍都是3.6至20伏特。Power by Linear的µModule DC-DC穩壓器還可透過一個簡單的方式來提供高功率與DPSM功能。由於許多µModule穩壓器能以並聯方式組建出高負載電流與精準的電流匹配功能(額定準確度為1%),其能減輕各處熱點(Hot Spot)的電勢。此外,只需動用其中一款µModule穩壓器就能將DPSM功能納入到產品中,即使其他並聯的µModule元件並沒有內建DPSM功能,只要有一個支援DPSM的µModule就足以提供完整的數位介面。

有了DPSM元件,系統設計者就能進行許多工作,其中包括:

設定電壓、定義複雜的導通/關斷順序、定義包括過壓與低電壓極限值等預設失效條件以及設定在數位通訊匯流排上的重要電源供應器參數,像是切換頻率以及電流界限等。

透過同一個通訊匯流排,我們可以讀回各項重要的作業參數,像是輸入電壓與輸出電壓、輸入與輸出電流、輸入與輸出功率、內部與外部溫度以及在我們產品中的耗用能源量測值。

另外業者也可針對其設計執行極精準的封閉循環式邊限測試,以及極精準地微調電源電壓。

這些元件本身就設計成能夠自主運行。一旦設定並灌入輸入電力,它們就會啟動電源供應;在負載點極精準地穩壓電壓,並持續監控電壓與電流來執行使用者設定的失效管理機制,啟動非揮發性記憶體的失效記錄器,以在偵測到失效狀況時用來儲存電源系統的資訊。

lDPSM可以層疊(Cascaded)方式組建出彼此同調(Coherent)的大型電源供應器系統。其中運用了跨晶片協調匯流排,其運行速度達到全線速(Wireline Speed)。

內建的非揮發性記憶體(NVM)支援元件組態儲存以及失效日誌記錄等功能。

這些元件內含I2C/PMBus通訊埠,並採用業界標準PMBus指令集來控制與管理電源系統。

這些PSM元件背後都有共用LTpowerPlay® GUI全力支援。LTpowerPlay是一款工程級圖形介面,在開發時就納入電源系統設計與除錯方面的需求,並融入遠端用戶支援的功能。

圖2顯示一個LTM4677(36安培DPSM µModule穩壓器)的應用示意圖,其與三個LTM4650s(50安培µModule穩壓器)並聯,組成一個180安培DPSM負載點解決方案。

圖2 結合一個LTM4677 DPSM µModule 與3個LTM4650 µModule穩壓器,能從一個額定12伏特輸入,轉換成186安培/1伏特的輸出。

在現今通訊設備中採用具有DPSM功能與超低晶片高度的功率轉換元件,能為電源供應器設計業者提供一個簡單且有力的途徑,藉此向核心電壓提供高功率輸出,最低並可支援至0.5伏特,在作業溫度範圍內最大直流輸出誤差範圍為正負0.5%,如此的規格很接近最新20奈米以下ASIC、繪圖處理器以及FPGA等元件。若是具有晶片高度的限制,可採用超薄型µModule穩壓器,例如LTM4622(A),這款晶片裝到電路板時的高度不到2mm,因此原本沒用到的電路板的底側空間還能善加運用,如此不僅可省下昂貴的電路板空間,由於整體的操作效率提高,所需的冷卻資源也將隨之減少。

最後,µModule穩壓器非常適合運用於通訊設備,因為它們不僅能大幅縮短除錯時間,還能提高電路板空間的使用效率。如此不但降低基礎設施的成本,系統生命週期的總體持有成本也會隨之降低。對於設計與組裝等設備廠商而言,這也是一項雙贏的局面,因為企業一旦加以運用,就會將之安裝在自身的資料中心。

(本文作者為ADI電源產品行銷總監)

先進封裝2023年產值達390億美元

2017年是半導體產業史無前例的一年,市場成長率高達21.6%,促使產業規模膨脹達創紀錄的近4100億美元。在這種動態背景下,先進封裝產業發揮關鍵作用,根據產業研究機構Yole Développement(Yole)最新研究指出,2023年先進封裝市場規模將達到約390億美元。

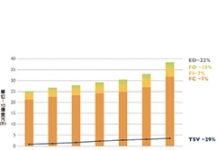

從2017年到2023年,整個半導體封裝市場的營收將以5.2%的年複合成長率(CAGR)成長。仔細分析其中差異,先進封裝市場CAGR將達7%,另一方面,傳統封裝市場CAGR僅3.3%。在不同的先進封裝技術中,3D矽穿孔(TSV)和扇出型封裝(Fan-out)將分別以29%和15%的速度成長。構成大多數先進封裝市場的覆晶封裝(Flip-chip)將以近7%的CAGR成長;而扇入型晶圓級封裝(Fan-in WLP)CAGR也將達到7%,主要由行動通訊應用推動。

先進半導體封裝被視為提高半導體產品價值、增加功能、保持/提高性能同時降低成本的一種方式。無論如何,更多異質晶片整合,包括系統級封裝(SiP)和未來更先進的封裝技術都將遵循此趨勢。各種多晶片封裝技術正在高階和低階應用同時開發,用於消費性、高速運算和專業應用。