AI

所羅門獲紅點設計大獎與兩項國際機器視覺大獎

所羅門AI 3D視覺產品驚豔國際,分別獲得工業視覺領域最重要的獎項-視覺系統設計創新獎(Vision Systems Design),與機器視覺產業聯盟(CMVU)評選為機器視覺企業創新產品獎後,所羅門榮獲2020德國紅點設計大獎的頂級獎項-最佳設計獎(Best of the Best)。

名列世界四大設計獎之一的「德國紅點設計大獎(Red Dot Design Award)」,日前公布2020得獎名單,所羅門首度報名即獲得「品牌與傳播設計(Brands&Communication Design)」項的頂級獎項-最佳設計獎(Best Of The Best)。得獎的AccuPick 3D智能取放系統,其直覺式圖形化操作介面,使用者僅要拖拉圖形即能輕鬆設定工作模組的設計與創意理念,獲得評審團高度讚揚。

一年一度的視覺系統設計創新獎(Vision Systems Design),被譽為工業視覺領域全球最重要的獎項,今年是第二次獲獎,所羅門去年首度參賽,即成為全球華人第一家獲獎企業;機器視覺企業創新產品獎是機器視覺產業聯盟(CMVU)主辦,所羅門憑藉AccuPick 3D出色的創新技術和廣泛的應用領域,備受評委團青睞,強勢斬獲金獎榮譽。

在少量多樣或產品變異性高的環境下,機器人無法自我辨識判斷,且通常需要人將雜亂放置的物件整齊擺放後,機器人才能取料。所羅門自主研發的AccuPick 3D運用深度學習辨識技術,解決過往傳統視覺方式無法處理的產線困難。符合現今業者彈性需求的工作環境,廣泛應用在智慧物流與智慧製造領域。該產品已獲得國際前三大物流商與多家全球500大企業使用,並即將在8月份台北國際自動化展亮相。

天時/地利/人和俱足 開放處理器來勢洶洶

在摩爾定律逐漸走向尾聲,處理器效能提升速度趨緩的情況下,為了榨出更多效能,以滿足人工智慧(AI)等應用對運算能力的需求,晶片設計者開始在主流的處理器IP之外,探索其他的可能性,例如異質運算、異質整合封裝概念的興起,都與CPU效能成長趨緩,有著密不可分的關係。

領域專用運算架構(Domain Specific Architecture)的觀念,為許多IC設計團隊帶來新的靈感。在標準處理器之外,利用客製化的指令集跟邏輯電路,提高特定某幾類運算任務的執行效率,以便讓處理器在功耗、晶片面積沒有大幅增加的前提下,執行特定任務時能有更高的效能,是領域專用運算架構的核心概念。而開放式CPU架構具有自由、可擴充等特性,正好與領域專用運算架構的想法一拍即合,也促成RISC-V在短時間內爆紅。

開放架構處理器的概念並非RISC-V首創,自2005年起,產業內便曾陸續提出OpenSPARC、OpenRISC、OpenCores等開源指令集架構,但始終面臨相關生態系不易建立,難以受到市場廣泛採用的難題。直到2010年加州柏克萊分校的Krste Asanović教授在其實驗室中開始一系列的開放原始碼研究,RISC-V即是他的RISC CPU研究計畫中的一項。隨後2015年,RISC-V基金會在瑞士成立,以非營利組織的形式推動RISC-V生態系進展,才奠定了RISC-V的基礎。

柏克萊掛保證 RISC-V成功引起產業興趣

晶心科技(Andes)技術長暨執行副總經理蘇泓萌(圖1)提及,柏克萊大學原先為了教學目的而開發出RISC-V,而柏克萊大學作為電腦科學人才培育的重鎮之一,其響亮的名聲,是初步吸引廠商對RISC-V產生興趣的原因。

圖1 晶心科技技術長暨執行副總經理蘇泓萌

與其他的開源硬體相比,RISC-V具有兩方面的優勢,一是簡單易學,二則是良好的商業模式。原本就是為了教學而發展出來的RISC-V,跟其他主流CPU或開源CPU相比,很容易學習上手,有些比較年輕的工程師,很可能在學生時代就已經接觸過RISC-V,因此開發團隊的培養、建構,跟採用主流CPU架構開發晶片相比,難度比較低。而商業模式方面,RISC-V是開源硬體,開發者不用支付授權費、權利金,免於承擔龐大的資金壓力,也讓許多廠商更願意嘗試在晶片中採用RISC-V架構。

SiFive總裁暨執行長Naveed Sherwani(圖2)則從天時、地利、人和的角度,來分析RISC-V快速竄起的原因。在人和方面,Sherwani的觀點與蘇泓萌類似,認為從學術教育需求中誕生的RISC-V,其單純易學、容易客製化的特性,讓RISC-V在推廣時占了很大優勢,這也讓半導體大廠與EDA工具業者看到RISC-V的發展潛力,進而提供支持。這是其他開源或可組態(Configurable)CPU所不曾享有的待遇,也是RISC-V聲勢快速上漲的原因。

圖2 SiFive總裁暨執行長Naveed Sherwani

各國追求半導體自主 RISC-V來得正好

至於在地利方面,由於國際政治的對立加劇,許多國家都需要在談判桌上累積更多籌碼,而半導體作為重要的戰略物資,自然是各國爭相投入扶植的產業。事實上,SiFive在2019年曾經在埃及、巴基斯坦等根本沒有半導體產業的國家舉辦RISC-V論壇,結果動輒吸引數百人、上千人出席,原因也在於各國都想要在半導體領域掌握一定的自主權。對於沒有半導體或資訊科學基礎的國家來說,RISC-V是一個很好的起點。

中國為了追求半導體產業自主,在RISC-V上所投入的資源,更是不在話下。近期中國開放指令生態聯盟才剛舉行CRVS 2020研討會,會中探討了中國RISC-V生態系的未來發展方向,以及中國本土業者在RISC-V處理器設計、驗證、矽智財(IP)與軟體工具等的發展成果,顯示中國有很強烈的企圖心,欲利用RISC-V創造出屬於自己的處理器生態系統。

摩爾定律走向尾聲 運算效能提升要靠客製化

而在天時部分,摩爾定律的進展趨緩,導致處理器效能提升速度大不如前,加上AI應用蓬勃發展,都使得晶片業者必須設法在既有的CPU架構外另闢蹊徑,以滿足客戶對運算效能的需求。

Sherwani就指出,如果處理器的效能提升速度,還能保持十多年前的水準,業界恐怕不會對RISC-V產生這麼大的興趣,因為標準CPU就能滿足應用需求,就算有些電晶體閒置不用或工作效率不彰,對晶片公司跟使用者來說也無所謂。但在摩爾定律走向尾聲,客戶對運算效能的需求卻因為AI暴增之際,晶片業者必然要想辦法讓處理器上每個電晶體都能發揮到極致。針對特定應用進行客製化設計,則是實現這個目標必然要走的路。

蘇泓萌也認為,RISC-V的發展,跟AI有很密切的關係,當AI應用不斷更新,以聲音、人臉辨識與資料中心為主的應用發展比通用的處理器開發更快,須要彈性靈活的解決方案,允許客戶自行修改指令集,才能透過硬體加速滿足AI的效能需求。

應用廣泛的RISC-V便是AI加速的解決方案之一,藉其彈性修改的特性,可依照不同客戶的需求客製化處理器,縮短產品從開發到上市所需的時間。目前RISC-V架構以中低階產品為主,並以美國及中國發展最快。未來RISC-V將走向高階產品,同時持續與學界合作拓展整體生態系。

生態系建立仍為RISC-V最大考驗

基於精簡、可擴充、易於客製等優勢,讓許多廠商對RISC-V躍躍欲試。具代表性的科技公司如英特爾(Intel)、三星(Samsung)及高通(Qualcomm)三大廠商皆對RISC-V處理器IP/解決方案商SiFive投入資金;而聯發科除了是RISC-V基金會的成員之一,也是晶心最大的股東,令市場更加看好RISC-V的發展前景。面對處理器開放架構應用的討論,處理器大廠Arm則選擇部分開放自家處理器架構,因應日益增加的客製化需求。

主流的處理器IP與開放式架構兩陣營各有支持者,而RISC-V架構的出現,提供處理器設計人員在現有IP之外,另一個更具彈性的選擇。基於開源的核心宗旨,RISC-V的開放性可加速創新。然而硬體架構仍須搭配編譯器與軟體工具支援,才能發揮其作用。因此RISC-V的挑戰便在於建立一套完整的支援系統,藉由建立生態系來穩固市場定位,期望未來與主流處理器並駕齊驅。

為了建立RISC-V生態系,學界與業界人士成立基金會共同推動,RISC-V社群中的處理器廠商之間除了各自的策略布局,同時反映了半導體產業的競合關係。蘇泓萌表示,RISC-V社群的廠商間呈現合作性競爭(Co-opetition)關係,競爭對手與合作對象間並沒有明顯的界線。生態圈中存在競爭,但是上下游廠商,甚至競爭對象還是可以合作把餅做大,透過互相支援拓展RISC-V生態系。

實踐AI無處不在 Kneron共享平台KNEO現身

終端人工智慧(Edge AI)廠商耐能智慧(Kneron)舉辦開發者大會,宣布推出AI共享平台KNEO,透過「Edge AI Net」的概念,能夠將生命賦予終端設備,實現去中心化、離線本地處理、主動智慧等目標。使用者可以將自己開發的AI應用上傳到該平台與其他開發者共享,實踐AI普及的目標。

Kneron創辦人暨執行長劉峻誠表示,Kneron的晶片設計架構就像是樂高積木,具備「可重組式人工智慧神經網路技術」,會根據不同任務進行重組

AI發展持續落地,尤其是Edge AI呈現百花齊放的狀況,各式各樣的物聯網終端應用持續導入AI,Kneron創辦人暨執行長劉峻誠表示,該公司從2015年成立以來秉持普及AI的信念,期望使AI民主化,並以構建終端AI網路為目標。推出KNEO平台,將以App Store的形式對產業開放,使用者可自行開發AI應用並上傳至該平台,或下載其他人的AI應用後再進行改良,做成個人喜歡的AI形式,實踐AI everywhere的願景。

以KNEO平台下Kneo Stem AI USB加速棒為例,該產品內建耐能KL520 AI晶片,僅靠KNEO Stem驅動AI軟體,即可具備AI功能,只要把KNEO Stem插入小型單板計算機Raspberry Pi的USB連接埠,即可執行如執行物件偵測、人數統計、辦別年齡、性別,和透過攝影機輸入的數據進行人臉識別。

Kneron開發者大會邀請產官學界貴賓共襄盛舉

此外,裝置了KNEO Stem可促進不同感測器之間的通訊,把Raspberry Pi連接到兩個KNEO Stem,一個連接到門鎖,另一個連接到安全攝影機,當兩個人先後接近門鎖時,與門鎖相連的KNEO Stem會辨別出第一人的臉是該鎖的授權使用者,與此同時,與安全攝影機連接的KNEO Stem同時偵測到門前有兩個人,而第二人並沒有授權進入,通過KNEO STEM的聯合智慧,安全攝影機和門鎖進行通訊,以識別門前出現異常並發出警告消息。

劉峻誠強調,與一般AI晶片只做單一功能垂直的應用不同,Kneron的晶片設計架構就像是樂高積木,具備「可重組式人工智慧神經網路技術」,會根據不同任務進行重組,減少運算複雜度,在不同的卷積神經網路模型的使用上,無論是模型內核(Kernel)大小、模型規模,還是影像輸入大小的變化,都能保持高效率使用運算(MAC)單元。以KL520為例,本身是智慧裝置之外,還可以數片疊加,也可加裝在舊型晶片上增加算力,直接與其他設備互相溝通。

Access Control內置耐能低功耗AI晶片的3D人臉智能鎖,續航長達1年,無需任何手動操作

綜觀目前世界上的AI應用,大多採技術至上的原則建構,而不是以使用者為導向,加上物聯網裝置連上雲端後,反倒引發使用者隱私、安全性、資料外洩以及設備製造商可及性的問題。另一方面,由於AI技術多掌握在大廠手中,消費者等於無償提供自身的行為給這些科技大廠分析。

為了避免這種情況,Kneron致力降低終端物聯網產品的技術門檻,讓物聯網裝置無需連上雲端,便可透過晶片自主學習,除了低資料外洩的可能性之外,KNEO平台更結合邊緣運算與區塊鏈的技術,提供一個安全的網路,讓消費者可以建立個人化的子網路,保障自己的隱私權,更能讓消費者拿回自己的行為自主權。

KNEO平台的特色包括:以邊緣運算AI構建而成,無需上雲,可在線下進行AI處理;為一開放的AI平台,吸引AI應用開發人員、消費者與服務供應商共同加入,打造AI生態圈;利用區塊鏈技術保存個人使用行為記錄,保存下來的AI數據(如購物習慣、駕駛行為、健康訊息等圖像或影片),可轉換為自行管理的數位資產;消費者對自己的數位資產擁有控制權,可自行決定是否要出售予大型科技公司或科技企業買家。

此外,KNEO平台也將成為美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)、維吉尼亞大學、聖母大學,以及台灣、香港主要大學AI教育的核心標準。另外,Kneron更與台灣人工智慧學校合作,開設邊緣運算專班,協助企業培養專業AI人才,降低台灣中小企業數位轉型的門檻與客服導入AI的困難。

疫情推波AI應用 診斷系統/智慧輔具助醫療照護

2016年圍棋軟體Alpha Go問世後,人工智慧(AI)技術成為熱門話題。直至2020年,人工智慧的技術發展邁向普及,廣泛應用於各領域之外,機器學習(Machine Learning, ML)、深度學習(Deep Learning)、邊緣運算(Edge Computing)的技術都更臻成熟。今年疫情掀起智慧醫療討論風潮,將AI用於藥物研發與病毒研究,同時回顧自2012年AlexNet架構問世後,影像辨識大量運用在診斷及手術輔助場景。另一方面,結合AR的人機介面往智慧輔具方面發展,透過生物感測輔助身障人士擁有更便利的生活。種種醫療照護領域應用需求,搭配台灣AI技術的破壞式創新,使得台廠有望在市場中搶得商機。

AI朝向深度學習/少資料訓練發展

資策會產業情報研究所(MIC)資深產業分析師兼組長韓揚銘說明,MIC統計在2016年Alpha Go出現以後的深度學習框架更新狀況,發現2018年度各框架的更新總次數最高,總共達31次。框架更新的過程中,可觀察到有兩大趨勢,一是很多公司提供深度學習的框架加速AI模型的開發,二則是許多公司討論深度增強式學習框架應用的可能性。市場上的深度學習框架開發仍處於百家爭鳴階段,大廠之間不斷競爭,希望成為未來應用主流。

現階段的人工智慧技術由深度學習主導,朝向改善深度學習、解開AI判讀過程的黑盒子,以及使用少量資料訓練模型的方向發展。其中Meta-Learning只需要搜集少數資料,即可從不同的模型架構來快速獲得學習能力,達到通用的學習效果。影像辨識的模型訓練,也可以使用生成對抗網路(GAN)合成影像資料,再透過生成模型與判別模型相互訓練,達成多樣本訓練的需求。部分醫療影像便是使用GAN技術,用2D影像資料訓練模型,來進行3D影像的判讀。

韓揚銘分析現階段台灣的AI市場,由AI起家的AI產業,以及做出AI產品的科技公司所形成的產業AI,統計共有342家,並擴及13領域。技術分布上,以數據推論為大宗,第二大為電腦視覺(圖1)。成立時間上,以2016年Alpha Go研發前後為分界,2013年AI相關的公司開始大幅增加,又以2017年增加幅度最高。投入的領域方面,2016年以前成立的公司,以製造、跨域整合及商業服務為主,2016年以後,多數公司投入跨域整合、醫療健康、行銷與媒體。

圖1 產業AI與AI產業技術發展 資料來源:MIC,06/2020

為疫情協作 補足AI算力需求

2020年隨新型冠狀病毒(COVID-19)疫情發生,AI技術大量應用在疫苗及藥物的研發工作,其中所需要的大量運算能力,可藉由分散式的協作達成。工研院產科國際所研究經理陳右怡舉例說明,AI進行疫苗研發跟藥物開發需要強大的算力,而為了補足算力,史丹佛大學的實驗室透過網站提供軟體下載,全球各地的志願者下載後,可以設定電腦在閒置的時段內提供算力來解碼病毒,並將結果回傳實驗室,由全球百萬台電腦共同進行,拆解COVID-19的病毒結構,以利藥物研究。

影像辨識助臨床診斷

回顧AI在智慧醫療領域的進程,新冠疫情尚未爆發前,2012年Google發表AlexNet架構,人類在影像辨別上有大幅的技術成長,資策會MIC資深產業分析師吳駿驊表示,自此開始AI相關的論文數量在六年間成長六倍。然而新技術的研發伴隨法規等落地挑戰,由於診療輔助的AI系統來自於大量醫療數據的機器學習成果,上市前達成臨床與效能評估後導入醫院,但是進入實際應用場景後,仍會隨著比對醫師診斷結果、搜集更多使用者數據而不斷的循環更新。換句話說,AI診斷系統上市後仍因為持續的訓練、優化而改變,但是當時的規範無法歸類相關產品,AI系統因而面臨醫療法規認證的挑戰。直到2018年4月FDA採認全球首款AI設備,通過一款近視視網膜的AI影像辨識系統的認證。吳駿驊進一步說明,目前世界各國的規範不同,但是隨著AI的技術持續推進,法規就會逐漸具體化。

就AI醫療發展的現況而言,MIC統計CB Insights在2020年5月挑選百大新創的AI公司中(圖2),醫療領域在去年跟今年都有14家,14家之中又以診斷輔助為大宗,數量跟募資金額皆最高。吳駿驊提及,影像辨識的判讀輔助是最具快速商用機會的應用,來自量測腫瘤、斷層掃描、病理切片、核磁共振、超音波及X光的影像數據,可以協助醫師快速分類並判讀病徵,找到高風險的影像或者避免醫師漏診。

圖2 輔助診斷與藥物開發為市場熱區 資料來源:CB Insights;MIC整理,05/2020

生物感測搭配UI成就智慧輔具

除了AI醫療的臨床應用,非接觸式的人機介面也是AI在醫療照顧領域有成功案例的技術趨勢。當AI結合跨領域知識,便可以造福過往不易接觸科技的族群,如視障/聽障/身障人士,皆可透過生理感測技術,取得智慧輔具而獲得更便利的生活。此外AR應用的加入,則為醫生提供更多手術所需的參考依據。

資策會MIC資深產業分析師林巧珍提及,非接觸的人機介面結合生物感測,能夠開發出更人性化且價格親民的輔具,也能在手術方面輔助醫生判斷病人狀態。例如智慧義肢BrainCo藉由感測腦波跟肌肉訊號,達到控制智慧義肢的目的,並且結合演算法學習使用者的習慣,協助肢障人士做到拿杯子、握手等動作。視障輔具Orcam則是結合手勢辨識、語音與視覺UI的產品,當視障者將Orcam戴在眼睛旁邊,手指向任何物品或文字,裝置即可朗誦內容或提供物品名稱。在購物情境中,裝置會告訴使用者手中的鈔票面額,或者閱讀時為使用者朗讀內容。

人機介面用在智慧輔具之外,結合AR所做的Medivis是手術房的混合實境系統,由兩位醫師號召軟體工程師創業,可應用在手術房與教學情境中。以腦部手術為例,傳統上醫生會先從平面顯示器觀看患者大致的2D器官位置圖片,現在如果改用混合實境的視覺UI介面,能夠把患者的全息影像直接覆蓋、顯示在患者的身體上面,手術醫生可以隔空透過手勢即時與影像互動,即可看到患者的器官全貌,找到精準的下刀位置,大幅降低手術風險。此外,Medivis還能用於醫學院的教學訓練。除了顯示虛擬實境3D影像,Medivis可以容納最多20個學生跟同一個影像互動,降低模擬手術成本的同時提高學生學習成效。

林巧珍認為,目前UI技術由不同單位各自研發,但是接下來將走向合作,形成跨領域產業。整體而言,智慧輔具作為剛性需求,賦能載具將開枝散葉,市場敏感度高的新公司即便沒有大廠的知名度跟資源,還是有機會突圍成為獨角獸公司。加上未來三到五年AR/MR的技術越加活絡,科技設備的控制會跳脫螢幕與滑鼠,直接由視覺、手勢甚至意識操控。

台廠機會在精準醫療

綜觀AI醫療的走向,吳駿驊提出台灣廠商的三大機會。一是在原先以國際大廠為主流的醫療產業中,AI破壞式創新的快速研發形式,使得台灣有機會進入醫療的核心市場。其二是醫療儀器生產多來自大型廠商,而雲端廠商如Google、阿里巴巴皆想競爭智慧醫療的軟體市場,除了面臨多數醫院資料不能上傳雲端的問題,軟硬體產商也都積極尋找合作夥伴,以提供完整的方案。

在產業的競合關係中,ICT業者可以考慮利用新創與醫院的合作優勢,打造國內醫院的智慧解決方案,包括如何收資料、部署AI等,在應用的流程中隨時搜集資料。第三個機會則來自精準醫療的需求。生病往往是飲食不對、沒有運動等生活習慣導致,如果能夠搜集並分析生理數據,便有可能達到疾病預防的效果。而搜集數據所需的感測器,包含穿戴裝置使用的判斷模型皆是台灣的技術強項,因此可以發展相關的消費性電子產品(圖3)。

圖3 健康照護各次領域也快速採用AI技術 資料來源:MIC,05/2020

NVIDIA/佛羅里達大學合作打造教學用AI超級電腦

晶片製造商Nvidia日前宣布與佛羅里達大學(UF)合作,為高等教育打造人工智慧(AI)超級電腦,提供700 petaflop的AI性能,UF可望成為國際上具先進AI教學技術的學校。

圖 Nvidia與UF合作,為高等教育打造AI超級電腦。來源:Nvidia

這個合作計畫案的資金總額為7,000萬美元,其中2,500萬來自NVIDIA,提供的項目包括軟、硬體、訓練與相關服務,另外2,500萬則由NVIDIA共同創辦人暨UF校友Chris Malachowsky提供。UF則耗資2,000萬設立以AI為中心的超級電腦與數據中心,期望成為優良的AI教育大學。

UF同時透過NVIDIA DGX SuperPOD架構,強化其現有使用NVIDIA晶片的超級電腦HiPerGator,預計在2021年初讓這台電腦開始運作。超級電腦將能協助UF的學生學習AI工具,並將所學用以解決海平面上升、人口高齡化、數據安全、客製化藥物、大眾運輸與食品安全等問題,預計在2030年將累積30000名從UF畢業的AI人才。

過去NVIDIA以提供個人電腦的影像晶片,提升遊戲畫面的臨場感聞名,但現在已有許多數據中心採用內建GPU的運算硬體,用以加快AI的執行速度,例如訓練電腦分類影像。

宅經濟實現OMO體驗 抗疫雲端應用新常態降臨

隨著行動通訊技術正式邁入5G世代,許多人都在好奇,什麼會是5G的殺手級應用?或許在回答這個問題之前,應該先來關注,最近這半年以來,在全民防疫的非常時期,究竟有哪些企業及消費性的雲端應用嶄露頭角,未來在5G世代最有機會引領潮流?

宅經濟發燒 雲端應用快速推進

在抗疫期間,大家為了保持社交距離,被迫在家遠距工作或上課,使得網路流量與應用程式(App)下載量均同步攀高。根據愛立信(Ericsson)最新統計,在疫情蔓延實施禁令後,全球各地的網路流量成長20~100%之多,其中以家用固網的流量成長最多,行動網路的流量則增加10~20%,Wi-Fi或固網寬頻網路的平均使用時間,每天增加約2.5個小時。

另外,根據行動應用分析平台App Annie統計(圖1),2020年第一季全球用戶下載310億個新的App,較2019年第四季增加15%,應用商店支出則超過234億美元,創下歷史新高,全球手機用戶的每日平均使用時間較去年同期成長20%。

圖1 疫情期間行動用戶使用時間變化

在這波疫情的影響下,在家工作(Work from Home)或分流上班的比例大幅提升,讓視訊會議、遠端工作、協同辦公等相關的雲端平台及工具應用大受歡迎,包括ZOOM、Google Meets、Microsoft Teams、華為雲WeLink、釘釘(DingTalk)等App都在不同地區出現爆炸性成長,意外助長了商業工具類App的盛行,第一季全球下載量大增30%。

在消費性App方面,由於民眾閉關在家,對於遊戲、社交、休閒娛樂、健康、學習等應用的需求普遍增加。根據Sensor Tower發布的「Q1 2020 Store Intelligence Data Digest」(圖2),遊戲類App的合計下載量首度超過130億次,年增率逾5成,創下歷史新高,商業類及教育類App下載量都成長1倍以上,另外包括新聞、社交網路、閱讀類App也成長超過50%。

圖2 第一季各類型App下載量變化

5G、AIoT加持 數位應用開創新面貌

如果說2003年SARS爆發,帶動了e化的第一波浪潮,那麼2020年的新冠疫情蔓延,就是推動雲端平台與行動應用普及化的重要關鍵點。過去這些年來,許多產業都在朝向數位化、智慧化、雲端化、行動化的科技演進趨勢邁進,但不可否認的是,包括教育、醫療、運動、商業等許多領域,在數位轉型的道路上仍是明顯落後,觀望的比投入的多很多,直到近期新冠疫情的衝擊才積極回應。不管如何,這波疫情都帶給相關業者發展數位應用的寶貴經驗。

以數位教育為例,目前台灣的發展腳步恐怕遠低於一般人的想像。根據經濟合作暨發展組織(OECD)的教學與學習國際調查(TALIS),台灣的國中教師讓學生使用資通訊工具,進行專題或課堂作業比率僅15%,遠低於OECD國家的53%;另根據資策會產業情報研究所(MIC)統計,目前數位學習僅占整體學習方式的1~2成。

但台灣在疫情升溫後,各級學校都密集備戰,並針對線上補課、遠距教學、智慧教育等應用進行部署,疫情期間教育單位與師生較常使用線上學習、遠距課程等模式,取代傳統的課堂教學,自然會熟悉數位教育的使用習慣,而且發現到科技工具在教育價值鏈能夠發揮的特殊優勢。

尤其在5G網路的高頻寬、AI賦能與大數據分析的助力下,數位教育已經可以做到高度個人化、智慧化、互動化的程度,例如在安排課程之前,可以根據每個學生不同的興趣、能力、學習進度,透過AI找到最速配的老師、同學、教材及學習方式;在課程當中,可自動為教學內容呈現即時字幕、甚至即時翻譯,並可根據學生的臉部反應、互動狀況評估其學習興趣;課後還能用AI協助老師掌握學生的上課狀況並派發作業,並可辨識學生作業是否有抄襲之嫌。

善用數位科技工具 實現OMO體驗經濟

面對疫情的影響,損失最慘重的莫過於實體經濟了,包括實體零售、觀光旅遊業、實體展覽、演唱會、球賽都受到極大衝擊,但相關業者紛紛為此重新調整戰略,在疫情期間嘗試線上銷售或數位商業模式,未來解封後也會善用數位工具,實現線上線下融合的全新體驗經濟。

疫情期間各類型App使用量變化

以旅遊業為例,在各國實施邊境管制後,旅客根本無法出國,讓提供機票、訂房、體驗旅遊的網站毫無用武之地。不過,包括Airbnb、Expedia等平台業者立刻轉向提供線上體驗服務,Airbnb打造線上達人體驗,讓無法親臨該城市的旅客,也可以透過雲端平台跟著全球體驗達人如葡萄牙品酒師、魔術師、米其林主廚等,一起遊歷世界各地的有趣文化;Expedia則是推出「在家體驗世界」虛擬活動與行程,可以重返古羅馬競技場的榮耀、感受龐貝城的歷史悲劇、穿越凡爾賽宮的富麗堂皇,讓旅友們在家就能重溫世界的美好與多元。

雖然這是疫情期間暫時性的作法,但這樣的雲端體驗或虛擬旅遊,未來很可能成為旅遊業的常態,成為推廣實體旅遊的重要行銷手法。

舉例來說,旅客在訂購旅行團之前,可以先透過虛擬實境(VR)體驗當地的風光,在進入某個博物館或歷史景點時,則可透過擴增實境(AR)穿越時空看到幾百年前的3D場景重現。

另一方面,在疫情期間許多實體活動被迫喊卡,民眾無法親臨現場觀看精彩的球賽或演唱會,但未來如能善用5G、AIoT、VR/AR等科技工具,可以帶給觀眾前所未有的觀看體驗,也能真正把用戶從線上拉回到線下,參與更具沈浸式、互動式的情境體驗。

事實上,包括台中、桃園都在打造智慧球場,透過5G的高頻寬、低延遲、大規模物聯網等優勢,可以提供票券掃描座位引導、精彩賽事關鍵重播、即時戰術分析、AR擴增實境開場表演、多視角AR觀賽、即時AR互動抽獎遊戲、AI好球自動剪輯等功能,讓看球這件事也能處處充滿驚喜。

臺北流行音樂中心也與中華電信、HTC等業者攜手,提供5G及8K多視角高解析度現場直播,觀眾只要戴上VR 360全景顯示器頭盔,就能自行切換多種觀看視角,讓場內後方觀眾也能同步感受最前排觀眾相同的臨場感,甚至切換到後台或來自遠端的影像,擁抱前所未有的視聽體驗。

Cartesiam優化意法開發板 推出新版AI軟體工具

Cartesiam推出針對意法半導體(STMicroelectronics, ST)STM32開發板優化的新版NanoEdge AI Studio軟體工具。NanoEdge AI Studio開發環境消除傳統AI開發障礙,並針對缺乏機器學習專業資源的企業而設計。新版本讓任何嵌入式開發者都可以利用STM32微控制器快速開發AI解決方案。在其諸多優化功能中,還可直接透過STM32的串列/USB連接埠和Cartesiam加強版自動資料符合性檢查和品質驗證工具在NanoEdge AI Studio中記錄現場資料。

NanoEdge AI Studio讓系統設計人員可以利用低功耗Arm微控制器,將機器學習演算法直接整合到連網裝置、家電、工業機床等各種產品設備。該軟體讓設備能夠學習正常行為,檢測該行為的任何變化,即使在複雜的雜訊很大的環境中也能發現異常行為。

新版提供一個新硬體平台選項,讓開發者可以直接選擇意法的Nucleo-F401RE或Nucleo-L432KC開發板。在選擇這些板子後,使用者可以解鎖設計流程的最後一步,並下載可在所選硬體平台上的自訂機器學習函式庫。

意法半導體AI解決方案經理Miguel Castro表示,ST微控制器的使用者不僅可以從Cartesiam的解決方案中受益,而且還能繼續使用已經習慣的電路板生態系統和開發環境。透過為ST的神經網路開發環境STM32Cube.AI增加一個簡易的機器學習函式庫產生功能。

Cartesiam的執行長Joel Rubino則表示, NanoEdge AI Studio已被世界各種規模之企業用於開發預測性維護、詐欺偵測和智慧安全解決方案。為特定的STM32板專門量身訂製,新版NanoEdge AI Studio將為我們的客戶開發測試新的配套設備以及內部預測性維護子系統,提供一個可靠的軟硬體平台。

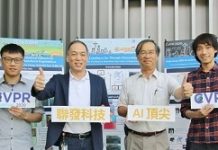

聯發科AI技術傳捷報 入選國際頂尖CVPR會議

聯發科日前榮獲國際頂尖電腦視覺與模式辨識(IEEE Computer Vision and Pattern Recognition, CVPR)會議論文的收錄並於大會上發表創新技術,聯發科是臺灣極少數論文獲選收錄的企業,顯示公司技術尖端實力獲得國際權威的肯定。

CVPR會議是國際最有影響力的年度AI盛事之一,由IEEE計算機協會(IEEE Computer Society)及電腦視覺基金會(Computer Vision Foundation)主辦。CVPR一向重視突破性的創新,臺灣今年有11篇論文入選,多半為學界的前端研究。聯發科長期投資先進製程與前瞻技術,今年脫穎而出,首度以堅強的AI研發實力打入國際級研究領域行列。

聯發科技執行副總經理暨技術長周漁君表示,聯發科技追求技術領先,五年來投入2,800億元於前瞻技術研發。近年公司更積極展開人工智慧佈局,深耕發展各類智慧裝置與應用的核心技術,當中電腦視覺就是相當重要的一環,其應用擴及智慧手機、智慧家庭、物聯網及聯網汽車等各領域。

聯發科技及學校合作團隊也在全球CVPR國際會議上發表關於行動裝置先進影像重建技術的研究論文,創新突破獲得肯定。電腦視覺旨在探討如何讓鏡頭或電腦像人眼一樣辨識數位圖像、影像,以利搜尋、分類、重建、優化等。其應用多元,包含醫學圖像分析、指紋及人臉辨識、動態捕捉、智慧優化圖像及影像等。聯發科技從多媒體起家,圖像、影像處理貫穿於眾產品線中。近年投入AI技術開發,藉由完整的軟體(NeuroPilot 3.0)、硬體(AI專屬硬體APU)平台,以進階技術分析、處理圖像及影像,推動終端人工智慧(Edge AI)發展,滿足客戶需求。

Mentor生態系統助安霸AI視覺處理器符合汽車目標

Mentor近期宣布,其 Tessent軟體安全生態系統協助人工智慧視覺晶片公司安霸(Ambarella)成功達成系統內(In-system)測試要求,並該公司的CV22FS和CV2FS汽車攝影機系統單晶片(SoC)實現了ISO26262汽車安全完整性等級(ASIL)目標。

Ambarella VLSI總監Praveen Jaini表示,可測試性設計(DFT)是積體電路(IC)設計的關鍵要素,對於鎖定安全關鍵型汽車應用的先進AI元件來說更是如此。Mentor的Tessent安全生態系統為我們提供了許多強大、省時的功能,不僅協助我們快速實現設計目標,還兼顧了客戶所期望的成本效益和可靠性。由於Mentor的Tessent生態系統具高度擴展性,可為開發創新設計和新一代裝置提供最佳的靈活性。

Tessent Safety生態系統包含多項Mentor IC測試技術,是業界汽車IC測試解決方案的完整組合,並與Mentor的業界領導合作夥伴緊密連結。該生態系統可提供一系列先進的IC測試技術,包括線上(In-line)元件監測,這是一種創新方法,可把嵌入式監視器分布在每個半導體裝置中,並透過共通的基礎架構將其連接在一起,以實現快速偵測並回報系統中任何位置的隨機故障。

Mentor副總裁暨Tessent產品總經理Brady Benware表示,Tessent Safety生態系統透過可擴展的DFT架構,協助我們的客戶因應和克服挑戰,此架構是專為解決自駕車IC設計所面臨的嚴格時間、成本和品質要求所打造。

工研院攜手全家打造易取智慧商店 強化零售產業韌性

工研院於日前發表全臺首套自主研發之「易取智慧商店」,運用AI人工智慧發展電腦視覺辨識以及多重感測技術,發展具高精準率、即時回饋、利於布建的智慧零售技術,與邁向科技零售業的全家便利商店簽約合作,將於工研院光復院區建置智慧商店,並在今年年底進行試營運開幕。

工研院副院長張培仁表示,此發表有兩個重大意義。第一,社會少子化、高齡化,未來要用科技解決零售業勞動力不足的問題;第二,新冠肺炎疫情衝擊零售業,引發數位轉型、強化產業韌性需求。

工研院研發電腦視覺辨識與多重感測技術,能「高精準率」辨識商品取放與消費者身份,正確率達98 %以上;並能「即時回饋」消費者拿取的商品種類與數量於手機App上;以物聯網技術串聯攝影機與智慧貨架系統,強化運算效率的同時,更降低攝影機設置的數量與成本,十分「利於布建」,回應了零售業者快速布建與大量應用的需求,使店內商品管理自動化,如自動即時檯帳更新、補貨提醒等,降低結帳/清點所需的人力。

工研院巨量資訊科技中心執行長馮文生指出,研發這套技術並非要取代傳統超商,而是因應消費者的需求,針對特定場域展店,例如小型社區、偏遠地區等。此外,這套技術不僅能應用在便利商店,包括賣場、量販、零售百貨、物流、倉儲領域都能應用。

「易取智慧商店」的購物流程十分簡單。首先,只要透過手機App掃描商店入口的QR code就能開啟閘門。接著,系統能即時辨識消費者拿取的商品種類與數量,並同步更新手機購物車資訊。最後,透過手機App掃描商店出口的QR code就能開啟閘門,手機購物車即自動完成結帳,不僅讓消費者免排隊、拿了就走,還能立即收到消費明細。