智慧製造

研華高舉共創大旗 WISE PaaS 3.0添馬力

以共創思維促成物聯網應用落實

研華董事長劉克振(圖1)日前在該公司所舉辦的物聯網共創峰會中指出,物聯網產業的商業模式發展可分成三個階段,第一個階段的主力是自動化與嵌入式運算,以硬體產品的銷售為主力;第二個階段則是由解決方案扮演主角,硬體跟軟體必須進一步整合成可以解決客戶問題的完整方案,而物聯網的概念也在這個階段開始發展。到了第三階段,雲端跟服務的元素會更被凸顯,如此方能落實智慧製造、智慧城市、智慧醫療等各種智慧應用,將物聯網的價值完全發揮出來。

圖1 研華科技董事長劉克振指出,單一公司的力量不足以促成物聯網應用落實,在價值鏈中廣徵合作夥伴一同共創,是研華未來將持續採行的發展策略。

但物聯網產業要走到這一步,對特定垂直應用非常熟悉的系統整合商,也就是DFSI,會扮演非常關鍵的角色,因為這些具備領域專業知識的SI,可以協助用戶進行應用布署、實現應用客製化跟提供後續服務,而這正是落實各種智慧應用所不可或缺的。事實上,根據研華的預估,在智慧物聯應用的價值分配裡,負責將應用落實的DFSI,將占據高達50%的價值,軟、硬體則分別占20%、30%(圖2)。

圖2 產業用物聯網的價值分配

劉克振認為,在物聯網跟智慧應用的世界裡,能獨力實現整條價值鏈的廠商非常稀少。因此,大多數廠商都必須思考自身在價值鏈中的定位跟分工,並與其他合作夥伴緊密合作。這也是他在最近幾年一直倡導共創理念的原因。

作為硬體供應商,研華具備獨特的優勢,可以成為實現智慧應用價值鏈的賦能者(Enabler)。嵌入式硬體產品的破碎,是研華從創業至今三十多年來,一直面對的市場環境。紛亂的硬體平台是應用開發商最大的痛點,因為同一款應用可能得針對不同硬體平台開發多個版本,才能滿足不同客戶的需求。研華在這方面已累積三十多年經驗,相對於許多廠商,更知道該怎麼解決硬體破碎的問題。

共通平台加快應用開發速度

研華技術長楊瑞祥(圖3)進一步說明,嵌入式硬體產品的破碎,是研華決定開發WISE PaaS平台的原因。唯有打造一個共通的平台,才能在這個基礎上快速開發出各種應用,不用把心力放在處理硬體的分歧上。因此,在WISE PaaS平台推出後,研華進一步推出Solution Ready Platform(SRP),並與眾多合作夥伴進行共創,針對個別垂直應用需求推出基本功能已經大致完備的設計平台,讓軟體跟SI夥伴得以專注在個別客戶的需求,進行高附加價值的客製化。

圖3 研華技術長楊瑞祥指出,完善的開發平台對於推動共創理念十分關鍵。

楊瑞祥表示,在發展WISE PaaS的過程中,研華本身也學到很多,並且將這些經驗融入新一代的WISE PaaS平台。他在回顧WISE PaaS發展的過程時指出,學資訊工程的人在開發應用的過程中,很容易落入功能思考的陷阱,但隨著應用需求不斷拓展,功能越加越多,原本以單一功能為出發點而構思的專用系統架構,很快就會遇到瓶頸。

早期的WISE PaaS就是一個由功能驅動的平台,因此研華很快就發現問題,並決定更換架構,把WISE PaaS改成數據驅動平台,把資料跟應用切割開來。事實證明,當初的決定是正確的,因為數據驅動的平台架構有更大的擴充性,可滿足使用者跟開發者不斷增加的功能需求。以資料視覺化為例,現在WISE PaaS平台的支援已經非常完整,企業主管想看到任何資料報表,開發者都可以在兩三天、甚至幾個小時內做出來。如果是功能驅動型的平台,不容易具備如此大的彈性。

最新發表的WISE PaaS 3.0(圖4)則是數據驅動平台的進一步延伸。與WISE PaaS 2.0相比,3.0版本並沒有拿掉舊功能,而是明確地區隔出通用型PaaS與應用型PaaS,因此開發者不用擔心既有應用會因為WISE PaaS版本升級而失效。而且在3.0版本上,不論通用型PaaS或應用型PaaS,功能都有所升級。

圖4 WISE PaaS 3.0平台架構

楊瑞祥所說的通用型PaaS,是指所有物聯網應用都會用到的基本平台功能,主要是運算資源管理、資料庫服務與客戶管理;應用型PaaS則是跟個別應用開發有關的平台功能,包含資料視覺化/儀表板、資產效能管理與AI框架服務。

上述功能在WISE PaaS 2.0上大多都有,只是到了3.0版本獲得進一步強化,例如資料庫服務開始支援Ceph。新增的平台功能則是資產效能管理,導入了符合ISO 55000框架的資產管理服務。資產管理是產業用物聯網很常見的需求,大多數應用都會涉及到資產管理。

從2.0版本到3.0版本的改變,可以看出未來WISE PaaS的發展方向。楊瑞祥指出,WISE PaaS的定位是解決方案開發者跟SI的支援平台,因此只要是產業用物聯網常用到的基礎功能,未來WISE PaaS會逐步納入,但需要進一步客製化才能滿足客戶需求的部分,則是留給合作夥伴、SI發揮的舞台。

最後,楊瑞祥總結說,為了呼應公司的共創戰略,吸引更多開發者跟SI加入,研華的WISE...

專訪資策會智慧系統研究所所長馮明惠 跨域共通平台推動製造業升級

傳統中小型製造業者,在科技發展的腳步下,是十足的弱勢族群,不僅製造方法落後、效率低,對於生產資訊的蒐集與經驗累積,都極為土法煉鋼。工業4.0智慧製造的內涵,非常重要的精神就在於少量多樣的彈性化智慧生產,此也契合中小型製造業生產模式。然而,資源相對缺乏的中小企業在導入新興資訊科技的過程中相當無助,政府與法人的協助更加重要。

跨領域合作為王道

物聯網的興起正式推動資訊科技產業的第三波變革,資策會智慧系統研究所所長馮明惠表示,從四、五十年前第一波以PC為主的資訊硬體到第二波的App經濟,近年走入全聯網時代,裝置多了感應、通訊、控制甚至分析的功能,於製造業就是提供製造設備單機、產線、整廠的聯網,然而推動的真正關鍵成功因素必須兼顧深度與廣度,除了整合水平領域的資源建立具互通性的平台之外,也要深入垂直產業的領域知識,建立夥伴關係,以共享、共創的精神發展平台,最後發展適當的商業模式,讓解決方案可以實際運作、持續成長。

資策會系統研究所長期發展資訊軟體技術,在智慧製造的推動上,馮明惠強調,為建構工業物聯網完整價值鏈,開發公版聯網平台NIP EI-PaaS核心技術,運用共同的網路、管理等模組,設計可視化的分析平台,將重要的生產訊息簡易呈現,並具備完整的管理功能,物聯網雲平台是智慧製造生態系統的骨幹,可以協助台灣製造業快速的邁向智慧製造。

摒棄過去單兵作戰的思惟,為了解決物聯網應用破碎化的難題,馮明惠強調,該平台發展的過程中,為了擴大技術廣度,網路安全功能與該會資安所合作,領域知識與數位所合作,硬體技術與工研院資通所合作,產業應用則與研華一起,共同發展NIP EI-PaaS平台。為了深入垂直產業,也與手工具公會、機械公會、工具機公會等攜手,完成平台的共通性與垂直領域深化。

按部就班推動產業轉型升級

另外,資策會系統所為提供機台、設備連網,也發展了機台聯網閘道器軟體Chameleon,專門用於連接產線PLC設備並將資訊回傳至後端資料庫,大幅降低生產資訊取得門檻,更新、自主維護容易。結合物聯網雲平台,協助在產線上的業者進行轉型,包括擁有產線的製造業者與產線設備供應商,從生產面與設備面同步進行提升與轉型。總結發展的過程,深入領域知識並進行跨領域結盟才能真正發現產業需求,透過不斷地溝通、分工與合作的手段達成預期的目標。

在平台就位之後,產業轉型升級之路才要正式展開,馮明惠說明,包括人才培訓、提出廠商投入誘因如補助也很重要,而嚴謹的推動步驟包括:前期的技術研發,提出產業可用的解決方案;第二步是發展試行場域,並組織產業聯盟,以打群架的概念,讓更多志同道合或有共同需求的廠商可以導入;再與策略合作夥伴建立可營運的機制,讓政府科專計畫可以商業化,並且建立可獲利的商業模式。

前述步驟可以說是加速階段,如果能夠順利推展已是成功模式,接下來就可以大幅發揮產業轉型效益,正式進入起飛的階段,馮明惠說明,第五個步驟就是產業鏈(Eco-system)的發展,包括產業上下游與產業群聚,可以發揮產業成長綜效,至此產業轉型可以宣告成功。最後一個階段是發展產業標準,將產業實力進行大規模的擴散與輸出,若能成功推展有機會建立產業典範,只是就目前看來還有很多值得努力的地方。

持續發展平台/連網/運算技術

物聯網時代垂直領域是技術應用主要的對象,所以深入了解領域需求,而且尊重該領域的專業是一大重點。展望未來,馮明惠說明,台灣有很好的霧端或邊緣(Edge)端的技術,如何在與領域需求結合的前題下,透過邊霧運算,讓裝置的價值更為凸顯,雲霧協作非常重要。另外,物聯網本身是一個龐大的網路,在5G的架構下,大規模物聯網通訊與低延遲、高可靠度的通訊技術是各界現階段發展的重點,著名的「電車難題」就需要低延遲網路與高效能運算技術合作解決,也是系統所接下來主要的任務之一。

未來高效能運算技術像是「量子電腦」已經有很多研究單位投入,系統所會結合平台與運算技術,配合長期以來公部門,包括中央部會與地方政府的支持,提供國內產業發展所需的解決方案,持續協助國內產業升級。

資策會智慧系統研究所所長馮明惠表示,物聯網平台NIP EI-PaaS,與水平、垂直領域專家合作,完成共通性與垂直領域深化。

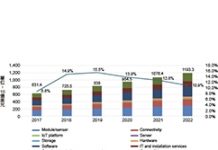

IoT市場規模2022年挑戰1.2兆美元

物聯網(IoT)發展風風火火,工研院產科國際所研究表示,全球IoT市場將從2017年的6314億美元,於2021年首度突破1兆美元,並成長至2022年的1.19兆美元,2017~2022年的年複合成長率(CAGR)達13.6%,是未來幾年推動科技產業發展的一大動力。

跟據產業研究機構IDC的研究指出,全球IoT市場重要發展趨勢包括:軟體優先策略,過去幾年IoT發展重點著重在硬體與網通,但未來重心將會轉移到軟體與服務,尤其是資料分析相關軟體(2017~2022 CAGR達19.8%)與服務將是關鍵。另外,策略聯盟將是成功關鍵因素,企業需透過策略聯盟切入垂直應用物聯網服務市場。

從應用的層面來看,物聯網IoT主要應用包括,智慧交通、智慧製造、智慧健康、智慧家庭、智慧零售與智慧能源等。

研華高舉共創大旗 WISE PaaS 3.0添馬力

物聯網應用五花八門,但市場卻也因此變得非常破碎,特別是在產業用物聯網領域,部分機台、設備採用封閉規格,不與其他廠牌互通,更是行之有年的行業慣例。面對如此破碎的市場,研華科技一方面高舉共創大旗,號召各家解決方案與專殊領域系統整合商(Domain Focused SI, DFSI)一同建構生態圈,滿足各垂直領域的特殊需求,另一方面也持續強化其WISE PaaS平台,讓解決方案開發商能以更快速度推出客戶需要的方案。

廣招DFSI將成研華物聯網戰略重點

研華董事長劉克振日前在該公司所舉辦的物聯網共創峰會中指出,物聯網產業的商業模式發展可分成三個階段,第一個階段的主力是自動化與嵌入式運算,以硬體產品的銷售為主力;第二個階段則是由解決方案扮演主角,硬體跟軟體必須進一步整合成可以解決客戶問題的完整方案,而物聯網的概念也在這個階段開始發展。到了第三階段,雲端跟服務的元素會更被凸顯,如此方能落實智慧製造、智慧城市、智慧醫療等各種智慧應用,將物聯網的價值完全發揮出來。

但物聯網產業要走到這一步,對特定垂直應用非常熟悉的系統整合商,也就是DFSI,會扮演非常關鍵的角色,因為這些具備領域專業知識的SI,可以協助用戶進行應用布署、實現應用客製化跟提供後續服務,而這正是落實各種智慧應用所不可或缺的。事實上,根據研華的預估,在智慧物聯應用的價值分配裡,負責將應用落實的DFSI,將占據高達50%的價值,軟、硬體則分別占20%、30%。

劉克振認為,在物聯網跟智慧應用的世界裡,能獨力實現整條價值鏈的廠商非常稀少。因此,大多數廠商都必須思考自身在價值鏈中的定位跟分工,並與其他合作夥伴緊密合作。這也是他在最近幾年一直倡導共創理念的原因。

作為硬體供應商,研華具備獨特的優勢,可以成為實現智慧應用價值鏈的賦能者(Enabler)。嵌入式硬體產品的破碎,是研華從創業至今三十多年來,一直面對的市場環境。紛亂的硬體平台是應用開發商最大的痛點,因為同一款應用可能得針對不同硬體平台開發多個版本,才能滿足不同客戶的需求。研華在這方面已累積三十多年經驗,相對於許多廠商,更知道該怎麼解決硬體破碎的問題。

WISE PaaS邁向3.0

研華技術長楊瑞祥進一步說明,嵌入式硬體產品的破碎,是研華決定開發WISE PaaS平台的原因。唯有打造一個共通的平台,才能在這個基礎上快速開發出各種應用,不用把心力放在處理硬體的分歧上。因此,在WISE PaaS平台推出後,研華進一步推出Solution Ready Platform(SRP),並與眾多合作夥伴進行共創,針對個別垂直應用需求推出基本功能已經大致完備的設計平台,讓軟體跟SI夥伴得以專注在個別客戶的需求,進行高附加價值的客製化。

楊瑞祥表示,在發展WISE PaaS的過程中,研華本身也學到很多,並且將這些經驗融入新一代的WISE PaaS平台。他在回顧WISE PaaS發展的過程時指出,學資訊工程的人在開發應用的過程中,很容易落入功能思考的陷阱,但隨著應用需求不斷拓展,功能越加越多,原本以單一功能為出發點而構思的專用系統架構,很快就會遇到瓶頸。

早期的WISE PaaS就是一個由功能驅動的平台,因此研華很快就發現問題,並決定更換架構,把WISE PaaS改成數據驅動平台,把資料跟應用切割開來。事實證明,當初的決定是正確的,因為數據驅動的平台架構有更大的擴充性,可滿足使用者跟開發者不斷增加的功能需求。以資料視覺化為例,現在WISE PaaS平台的支援已經非常完整,企業主管想看到任何資料報表,開發者都可以在兩三天、甚至幾個小時內做出來。如果是功能驅動型的平台,不容易具備如此大的彈性。

最新發表的WISE PaaS 3.0,則是數據驅動平台的進一步延伸。與WISE PaaS 2.0相比,3.0版本並沒有拿掉舊功能,而是明確地區隔出通用型PaaS與應用型PaaS,因此開發者不用擔心既有應用會因為WISE PaaS版本升級而失效。而且在3.0版本上,不論通用型PaaS或應用型PaaS,功能都有所升級。

楊瑞祥所說的通用型PaaS,是指所有物聯網應用都會用到的基本平台功能,主要是運算資源管理(Computer Resource Management)、資料庫服務(DataBase Service)與客戶管理(Customer...

半導體封裝產業走向工業4.0 各廠進展快慢不一

對半導體製造產業來說,由於業內領導企業想得夠遠,加上產業協會居中協調,早早就訂立了SECS/GEM這類半導體設備專用的聯網通訊標準,因此工業物聯網對相關業者來說,不僅不是新概念,更已經與日常運作緊密結合。然而,機台互聯只是落實智慧製造的第一步,各廠商在智慧製造上的布局進展,在這條起跑線之後,就呈現天差地遠的局面。

持續改善成本結構 智慧製造勢在必行

據了解,智慧製造進展速度最快的台積電,光是一條產線上平均就有7~8萬個感測單元,讓台積電的製造團隊不只可以即時掌握生產線的一舉一動,還有大量資料可以進一步分析各製程步驟的細部狀況,找出良率問題的成因或產能瓶頸所在,進而謀求改善對策。但對於其他晶圓代工廠,甚至是封測相關供應鏈業者而言,智慧製造的推展進度就存在相當大的落差。

日月光半導體總經理暨執行長吳田玉(圖1)表示,推動智慧製造,甚至進一步導入人工智慧來進行生產調校、找出生產瓶頸所在並予以克服,或進行生產排程等,將是整個封測產業未來必然要走的路。

圖1 日月光半導體總經理暨執行長吳田玉認為,智慧製造是半導體封裝產業未來必然要走的道路。

以日月光為例,目前該公司一共有超過2.5萬台打線機、9,000台測試設備,只要有些許良率提升或生產成本撙節的效果出現,都能帶來巨大的經濟效益,而且是留在自家口袋裡的真金白銀。因此,日月光對於推動智慧製造跟導入人工智慧的態度一直相當積極。

事實上,吳田玉認為,近年來摩爾定律推進速度越來越慢,不純然是技術問題,更關鍵的是成本下降的執行面出問題。先進製程越來越昂貴,導致越來越多應用晶片負擔不起,是拖累摩爾定律推進速度的關鍵因素之一。因此,如何降低製造成本,對半導體製造業者來說,是十分重要的議題。

據了解,從2008年開始,該公司就已經啟動工業4.0發展計畫,至今一共有400位系統工程師投入相關研發。目前該公司在智慧製造方面,共投入機械手臂、自動搬運、虛實整合、工業物聯網、大數據以及人工智慧這六大領域。並且從2014年開始,就已開始試行關燈工廠,並取得部分成果。目前日月光已經有3座關燈工廠,這些工廠除了巡邏員之外,沒有其他員工。

其實,對製造業而言,人一直是影響生產良率的一個重要因素。除了人為作業疏失是所有製造業都會遇到的問題外,對半導體晶圓製造、封裝等必須在無塵室進行生產的產業來說,人還是主要的汙染源之一。因此,在生產線上,如果能用機器取代人力作業,對生產效率、品質的提升,會帶來相當大的幫助。

由人機協作走向全自動

不過,目前全球封裝產業內,能做到無人工廠的業者其實還非常稀少。專攻晶圓搬運應用的賽思托機器人(Sesto Robotic)執行長梁漢清(圖2)就表示,雖然整體封裝產業的自動化技術運用確實比過去成熟,但整體來說,該公司目前的主力銷售產品仍是不帶機器手臂的純自動導引車(AGV),而非帶有手臂的智慧移動機器人(IMR)。

圖2 賽思托機器人執行長梁漢清指出,目前封裝業者大多還停留在人機協作的階段,要做到全自動化還需要一段時間。

梁漢清分析,這跟客戶生產線的自動化基礎建設進展有關,且事實上目前多數封裝業者的生產線,還是要靠作業員幫機台進行上下料作業,已經達到全自動化的客戶並不多見。

如果要實現無人封裝產線,則封裝機台跟IMR之間的整合,大概需要1~3年的時間。首先,封裝機台本身必須能支援全自動化作業,產線後端的軟體平台,例如派車系統、製造執行系統(MES)等,會需要進行調整跟升級;IMR跟機台之間,也要有直接通訊的能力。這也是該公司目前主力產品仍是AGV的原因,因為半自動化的作業流程,亦即AGV把晶圓搬到機台前,再由作業員協助上下料,是比較容易實現的。

不過,產業的趨勢很明顯,封裝業者對全自動化解決方案的詢問度正在升溫,而這也是該公司選擇在本屆Semicon Taiwan展覽期間主打S200+七軸機器手臂方案(圖3)的原因。該款整合了AGV跟七軸手臂的移動機器人,可以在相當狹小的空間內作業,手臂荷重為20公斤。AGV本身則搭載360機器視覺等多種感應技術,不僅能偵測到平面上的工作人員或機台,就連機台上突出在外的螢幕、鍵盤等配件也能感測得到,讓AGV也具備繞過這些懸空障礙物的能力。

圖3 賽思托在本屆Semicon Taiwan期間展示的S200 AGV與七軸機器手臂整合方案。

事實上,為了適應人機協作的需求,賽思托的AGV有許多安全防護機制,例如當AGV偵測到附近有人員存在時,就會自動減速;若發生碰撞,則是立刻停止。至於手臂本身,雖然不是採用協作型手臂,但因為晶圓盒、晶舟在取放時的速度本來就很慢,以免晶圓承受太大的加速度而破裂,因此該公司在評估之後認為,採用協作型手臂的意義不大。至於AGV本身,在移動時會把加速度控制在晶圓可承受的範圍內,以確保晶圓的安全。而這也意味著AGV在有人環境下很難全速運作,因為隨時都可能要減速甚至緊急剎車。

梁漢清認為,某方面來說,這也是封裝業者為何要走向全自動化的原因--在人機協作的環境裡,移動機器人通常無法將其效率完全發揮。在無人產線上,移動機器人才能發揮其真正的實力。

iNEMI標準化進展值得關注

封裝設備大廠Kulicke& Soffa(K&S)則認為,封裝產業如果要實現工業4.0或智慧製造,最應該優先釐清的問題其實不是怎麼做,而是要做什麼,為什麼做。

K&S資深副總裁張贊彬(圖4)認為,就技術層面來說,透過機台聯網來監控生產參數、機台健康狀況等,是相對很容易做到的;在虛擬環境進行產線規畫、調試,也不是太大的問題。真正困擾封裝業者的,其實是對智慧製造的問題意識不夠清晰。每家封裝業者擁有的資源、遭遇的挑戰跟企業文化都不一樣,因此每家公司營運上面臨的課題也不盡相同,封裝廠必須先釐清自己到底要解決哪些問題,排定優先次序,之後才能評估到底要導入什麼技術方案來解決。換言之,每家封裝業者的智慧製造發展路線圖,都會是獨特的。

圖4 K&S資深副總裁張贊彬表示,對封測業者來說,實踐智慧製造最重要的關鍵在於釐清自己的真正需求。

不過,就設備供應商的角度來觀察,確實有些共通的技術元素是所有封裝業者都需要的,因此K&S提出了智慧打線機(Smart Wirebonder)的概念(圖5),希望讓打線機能夠更輕鬆地融入各家封測廠的智慧製造發展路線規畫中。

圖5 智慧打線機的功能特點

另一方面,封裝業者身居電子產業鏈的中段,前有晶圓生產,後有電子組裝。因此,封裝業者的智慧製造發展路線,要如何和整個電子產業鏈的智慧製造發展進程銜接,也是每家封裝業者必須考慮的問題。

事實上,目前電子業界已有一個匯集產業鏈上中下游,名為iNEMI的產業聯盟,正試圖推動整個電子產業朝向智慧製造邁進。目前該聯盟有意利用IDM業者在馬來西亞所建立的封測基礎,在當地推動OSAT的工業4.0示範案場,預計在2~3年之後就能看到成果。

根據iNEMI的規畫,要實現晶片到終端產品的智慧製造,資料流(Data Flow)、資安與數位建構要素(Digital Building Blocks)的對接,是最重要的環節(圖6)。目前iNEMI正試圖集結產業鏈上下游之力,突破相關障礙。

圖6 iNEMI所提出的智慧製造架構

數位連續性/數位雙胞胎新思維發酵 智慧製造應用加速落地

無論是將其稱為工業4.0還是「智慧製造」,全球專家都一同在關注如何從智慧設備中獲得資料並加以分析,進而改善他們的產品以及製造產品的過程。這種方法的優勢包括提高效率與降低成本,並且能夠透過個性化解決方案迅速回應市場波動。

然而,在這場工業4.0的長跑中,許多製造商都被自家資料作繭自縛。儘管這些老舊過時的系統在部署之初代表了當時最先進的水準,但它們的資料通常必須在下游的某個系統或多個系統中重新建造。因此導致資料複製和不一致性對深度分析資料造成了阻礙,也為現代製造業帶來各種弊端。

「數位連續性」是此症狀的解藥,現在的所有權模組(Ownership Model)、燃料種類與駕駛自主程度發展快速,推動汽車製造商應對日益繁雜的產品組合,因此數位連續性的概念成為了關鍵。

數位連續性是我們在21世紀的數位世界中所需要的核心特色。如果我們毫不知情地使用已被新設計淘汰的版本,代價將會十分慘痛。如果生產部門明知道設計無法被正確製造或以合理成本製造,那麼工程部門遞交設計時也將同樣付出慘痛代價。如果我們對機械設備之間的溝通毫不知情,那麼將會造成重大製造事故。

孤立性資料使產業價值鏈複雜化

據麻州一間專門分析數位轉型的商業諮詢公司LNS Research表示,所有類型的製造商都已意識到目前的難題。在2015年「The Global State of Manufacturing Operations Management Software: Weaving the Digital Thread Across Industrial Value Chains」的研究中,LNS對北美、歐洲和亞太各種規模的離散式與流程型製造商進行了調查。

研究發現,受訪者反映最多的兩大營運難題都與數位連續性的斷層直接相關。48%的受訪者表示部門之間缺乏合作,而39%的受訪者表示離散式系統與資料來源之間欠缺互通。

約38%的受訪者認為,供應和需求鏈之間的合作困難,因為製造業表現指標的即時透明度不足,缺乏持續改進的文化與流程,而數位連續性有機會解決以上所有難題。

LNS研究亦指出,在持續不斷的資訊流支援下,來自各部機構的營運決策,如品質問題、資產管理、會議耗材、客戶意見等資訊,都能支援訪問並與相關企業及部門具體決策合為一體,促進生產力、品質、利潤等關鍵績效指標的總體提升。

原有系統差異性造成資料混淆

前福特汽車全球製造部執行副總裁暨現任佛州麥爾茲堡獨立汽車諮詢顧問John Fleming指出,隨著工業4.0被廣泛接受,汽車產業認識到原本系統所帶來的難題,但尋求臨時解決方案的想法仍然強烈。

重要系統的異動帶來成本和投資方面的問題,往往造成不夠周全的決策。根據現代技術而言,我們是否付出足夠的努力去辨別技術能為哪些領域帶來機遇?有時候人們並未完全理解那些商業案例。

風險的威脅也是持續不斷,汽車製造商無法承擔採用不同機制結果卻一敗塗地的代價,他們面臨極大的壓力,所以和完全顛覆現有方式相比,淺嚐即止的改變較為容易。然而,仍有許多人認為先完成產品開發,再給製造部人員生產同樣可行。

數位連續性保障資訊完整

數位連續性能夠打造出一套獨特、權威且具一致性的資料來源,貫穿從概念到設計、工程開發、製造與售後服務的整個產品生命週期。

數位連續性背後的理念在於,仍然保持由產品開發到產品營運和支援的時序進展,然而各階段中的資訊能夠實現相互整合。例如在產品開發階段,產品的設計不僅需要滿足功能要求,還要符合可製造性與可支援性。有關實際可製造性的資訊回饋到工程開發階段,便於解決未來潛在的製造可行性問題;有關產品實際效能的資訊回饋到工程開發和製造階段,便於改進對產品及其製造可行性的評估。

數位連續性能帶來巨大影響的一個領域就是資訊保障。如果經銷商需要為消費者進行零件替換,他們要向製造商收費,而製造商又要向供應商收費。現在的問題在於,如何能夠運用現場的數據,不僅要用於成本調整與會計,還要將數據發回零件開發流程。這樣製造商的下一代產品就不會發生同樣的品質問題。

幸運的是,藉由推動數位轉型的技術實現數位連續性已不再困難。由於能夠和汽車製造商已部署的原有系統平穩交流,此類技術還能避免風險因素。

例如,精密的數位平台現在已搭載了強大的搜尋引擎,能同時運用原有系統中儲存的結構化與非結構化資訊,該平台可搜尋企業所有系統的相關資訊,在編譯之後以資料和預測分析的形式呈現給客戶。無論是來自OEM或供應鏈合作夥伴的授權使用者,都能看到同樣的資料,並針對每個人的具體功能需求調整格式。隨著下游產生的變動,呈現給使用者的資料也會不斷更新,進而確保數據的準確性與時效性。

以傳統方式手動蒐集數據並針對關鍵利益方傳遞分享,這種方式不但無法持續且收益迅速減少。現在的技術可支援涵蓋由設計到工程開發、製造、傳遞及服務的整個產品生命週期資訊整合,能夠採用比以往更快、更準確和更高效率的方式,透過一個數位化模型將可運用的即時資訊傳送給需要的部門。

數位雙胞胎改善企業營運

另一方面,現今有遠見的企業也正以「數位雙胞胎(Digital Twins)」的方式運用營運數據及虛擬模型。

世界各地的製造商在設備中納入感測器與通訊功能,用於即時資料的蒐集。其中,最先進的設備可以將採集到的資料提供給分析師所稱的數位雙胞胎,在使用中的設備和用於開發這些設備的3D模擬之間形成即時回饋迴路。對於如何將此構想運用在改進善客戶體驗,本文亦針對幾家公司進行了研究調查。

由芬蘭動力系統大廠瓦錫蘭(Wärtsilä)設計和製造的四衝程柴油發動機能為70個國家的遠洋貨輪和遊輪提供動力。瓦錫蘭發動機的壽命通常為25~30年,為世界上最大型的發動機。2015年版「金氏世界紀錄」也將瓦錫蘭發動機認證為世界最高效率的發動機。

而瓦錫蘭是如何做到的?於上世紀70年代初,瓦錫蘭就意識到每台巨型發動機構建物理原型(用於發現和杜絕錯誤)的成本非常昂貴。因此該公司率先採用了先進的3D建模和模擬技術,實現了能夠「一次性成功」製造的發動機設計。

瓦錫蘭數位設計平台經理Juho Könnö表示,船艇產業採用模擬的是一種水到渠成的發展方式,模擬在很大程度上就是不斷地逼近現實,運用模擬時,可以更理解產品以及真正需要關注的問題。

今日,瓦錫蘭利用安裝在每台新發動機上數百個感測器所提供的現實效能數據,不斷強化自身模型與模擬,創建出重現實際工作條件下的數位雙胞胎模擬(圖1)。在使用支持科學準確性的3D模擬時,此類數據能夠幫助力瓦錫蘭的專家顯示具體發動機的使用方式並操作「假設」場景,尋求改善效能的機會。根據分析,瓦錫蘭能夠提出設置和操作參數的調整建議,幫助船商更順利的操作自己的發動機。

圖1 瓦錫蘭利用安裝在每台新發動機上數百個感測器所提供的現實效能數據,不斷強化自身模型與模擬,創建出數位雙胞胎。

另外,瓦錫蘭還能將已確認的設計改進並納入未來的發動機設計。Könnö表示,從實體發動機取得資料對開發模擬而言至關重要,儘量運用模擬去調整校正發動機。相反地,該公司還利用模擬模型探索發動機哪些地方適合測量參數,這是一種相輔相成的應用。

數位雙胞胎已成趨勢

在全球各地,其他創新型企業也正在努力將自身產業達到類似的應用水準。透過將迅速增強的運算能力、配備感測器的機械設備和透過物聯網實現的即時資料採集與分析結合在一起。這些企業正將智慧3D模擬提升到新的水準,大幅度改進設計和建造流程、製造環境以及客戶互動的成效。

因此,資訊技術諮詢公司Gartner將「數位雙胞胎」評為2017年十大戰略科技發展趨勢之一。「數位雙胞胎」概念即透過各種先進軟體工具的使用,在虛擬環境下真實再現客觀世界的場景,透過強大的模擬技術來進行模擬、驗證,盡可能取代傳統比件進行驗證的方式,以降低研發成本。雖然大多數企業還沒有達到瓦錫蘭的先進水準,但其他產業的競爭者也在追尋連續回饋與實驗的虛擬-現實迴路的優勢。

以賽車為例子,法國永馳集團(Everspeed Group)的設計生產部門Onroak Automotive正在開發為期三年的專案,希冀徹底改變自行生產汽車、培訓機械師和車手以及管理利曼車賽的方式。利曼車賽(Le Mans)是世界上歷史最悠久的汽車耐力賽,目前該專案已進入第二年。這項年度賽事要求參賽車輛連續行駛24小時,完成12圈賽道。賽道是由封閉公路和一條環形賽道所組成。

即便是極小的優勢也能決定勝負,Onroak...

實現智慧工廠 標準聯網不可缺

為落實工業4.0與智慧製造願景,製造業者已積極展開部署工作,期能達到打造安全環境、確保產品品質、降低能源成本,以及增加產能效率等願景。然而,欲實現工業4.0或智慧製造,不僅須花費相當的成本,更新現場設備,更大的挑戰莫過於是現今的工業自動化控制網路標準繁多,造成整合困難,也因此,急需一個統一標準,OPC UA便趁勢而起。

泓格科技副處長游尚明表示,目前統工廠所遭遇的挑戰,不外乎是生產的產品少量多樣且生命週期低、利潤長期在低端徘徊、隨著間接或直接汙染,環保規範愈來愈嚴格,以及中國人口紅利已成歷史(開始朝東南亞聘僱勞工)等。因此,如何讓傳統工廠轉型智動化,已成為製造業最重要的課題。

而要達到智動化目標,大數據應用是十分重要的關鍵。透過大數據應用,可實現更完善的機電設備預防性保養(產線設備、空調設備或緊急發電機等);還可進行生產數據分析,提供更完整的生產履歷,優化產能等。

游尚明說明,目前工廠端常碰到的問題包括:無法有效針對問題提出改善方案,例如政府要求降低二氧化碳排放量,但工廠決策人員卻因為數據、資料不足而不知如何改進;機台數據未記錄或是數據只是粗略整理,無法活用資料供決策參考、分析;或是系統間彼此孤立,像是ERP、MES、FA的資料各自獨立,無法相互連結,導致整合困難等

游尚明進一步解釋,須先解決上述困境,才有可能實現大數據應用,而要達到此一願景,須仰賴統一的聯網標準,如此一來才能有效串連工廠內的各種聯網機台,進行資料擷取、整合;而OPC UA標準也因而愈來愈受到重視。

OPC(Open Platform Communications)是用於工業自動化的一種通訊標準,主要作為工業與自動化行業用戶端之間的資料交換及交互操作的參考規範。簡單來說,符合OPC標準的設備,可透過OPC將即時資料傳送給OPC Server,而使用者則透過OPC Client向OPC Server取得即時資料,進行設備監控。

OPC UA則是OPC下一代標準,同樣用於工廠網路與企業通訊,目的是改善OPC的缺點,以符合現代工業自動化的理想架構。OPC UA優點包含:功能等同性(Functional Equivalence),所有傳統的OPC規範都對應到OPC UA;跨平台(Platform Independence),從微控制器(MCU)到雲端基礎架構皆通用;安全(Secure)提升,具備加密,認證和審計(Auditing)功能;可擴展性(Extensible),能在不影響現有應用程式的情況下添加新功能;以及全面的資訊建模(Comprehensive Information Modeling),以定義複雜的資訊。

游尚明指出,過往工廠的聯網架構多採用內部乙太網(Modbus TCP),然而此一聯網架構在進行設備偵測時,是採用輪巡的方式;也就是中控系統不停發送

訊息到各機台端點,確認是否有異常狀況,機台並不會主動回報異常狀況。此一方式缺點在於,當聯網設備愈來愈多,架構越來越大時,中控系統不停的發送訊息確認,會導致處理時間拉長,效率降低。也因此,已開始有工廠將聯網架構轉變成OPC UA,以提升資訊處理的即時性與資訊共享、整合。

總而言之,面臨工業4.0和智慧工廠的浪潮,自動化資訊採集是必要的建置,而一個統一聯網標準,可有效串接聯網設備與整合資料,進行海量數據分析,進一步打造一個安全、高效率及節能的智慧環境。

西門子攜手北市府 技職課程導入工業自動化

五大高工導入西門子方案 盼有效拉近產學落差

近日台北市政府教育局與台灣西門子共同簽署合作備忘錄,為台北市擘劃未來合作藍圖努力,希望專業人才能夠在社會上得到尊重與認同,國家的技職教育得以蓬勃發展。

台北市自107學年度起辦理數位職人培育試辦計畫,採用西門子自動化教育合作方案(Siemens Automation Cooperates with Education, SCE),導入西門子機電技術一體化國際認證教學模式(Siemens Mechatronic Systems Certificate Program, SMSCP)為主,針對台北市技職學生做國際化數位製造的職人培訓。

該計畫將針對台北市大安高工、松山工農、內湖高工、南港高工及木柵高工五所學校實施。該課程結束後,即安排學生至西門子合作的相關企業見習,將理論與產業實務結合從做中學習。透過此試辦計畫,預期能有效縮短台灣目前的學用落差;並協助技職學校建構國際化教材,紮實累積自動化領域的實務經驗。不僅對學校未來在數位製造課程的規畫和執行有相當大的助益,更強化台灣工業數位人才技術實力和競爭力。

西門子台灣總裁暨執行長艾偉表示,升級產業以永續國家競爭力是各國發展首要策略,其中創新技術至為重要;培育專業人才亦是關鍵。西門子相當重視人才培育,長期與全球各國政府教育機構緊密合作,增進技術知識並與產業無縫接軌。台灣西門子與台北市政府合作數位職人培育試辦計畫,攜手強化產學鏈結,提高台灣技職人才的國際就業力。

在此之前,台北市亦率先於102年度起超越全國辦理海外技職教育見學團,並與西門子公司合作,連續六年為台北市提供柏林、紐倫堡教學技術中心及西門子自動化工廠的見學機會。藉由海外見學機會,提供學生專業技術學習及多元文化認識,促進台灣技職教育向上提升。

大安高工校長陳貴生認為,工業4.0需要數位化與大數據來推動,當今不論是科技大學或是高職都在往該方向調整課程。內湖高工校長林振雄則指出,目前高職畢業後直接進入職場就業的學生比例不高,因此未來將聚焦於基礎課程,協助學生入門扎根,並以銜接科技大學課程為主要目標。

群集教育理念回歸 跨領域人才培育日趨重要

南港高工電機科教師丁一能於2017年起,親身進入西門子實習10個月,再將設備使用方法帶進校園中。他表示,當初會與西門子合作,主要目的是為了弭平台灣的產學落差。

在過往,台灣產業界與技職學界所使用的設備不同,因此學生畢業後進入產業工作時,將面對產學之間的落差。因此,丁一能親身投入,將工業4.0的基礎設備導入高工課程之中,不但帶領了高工課程轉型數位化,在未來更將提升台灣產業技術實力。

丁一能說明,台灣過去曾有一段時間講求「群集教育」,也就是高工的學生必須要同時學習機械製造、電銲、木工以及電子電機課程;然而後來卻逐步走向專精教育,甚至師資培育也是往專精方向發展,造成學生難以跨領域學習。但是近來台灣技職學界又回過頭來談教學廣度的重要性,希望學生畢業進到產業工作後,就算遇到不是主修科目的難題,也能夠具備跨領域的基礎概念,並與產業接軌。

丁一能進一步舉例,在台灣的高工課程安排中,電控與工具機的相關知識屬不同學科,並沒有結合在一起,但是到產業裡是要一起考量操作的。而西門子的機電技術一體化國際認證教學模式,便是較為符合產業現況的操作架構。

丁一能在完成西門子的實習之後,除了在南港高工持續執教之外,也將以台北市政府教育局的名義到各學校去教導學生操作西門子的設備,估計一年將能培訓240名學生。

西門子台灣總裁暨執行長艾偉表示,升級產業以永續國家競爭力是各國發展首要策略,其中創新技術至為重要,但培育專業人才亦是關鍵。

西門子推智慧化塑橡膠機械解決方案

「台北國際塑橡膠工業展(Taipei PLAS)」,今年邁向第16屆,將於8月15至19日在台北南港展覽館盛大舉行。西門子本次參展主要聚焦在:Plastics Goes Digital智慧化塑橡膠機械解決方案,提出數位雙胞胎(Digital Twin)概念,應用在塑膠機械的前期研發、後期虛擬調試(Virtual Commissioning),以及全新SIMATIC New Plastics Library塑膠機械專有應用程式庫。依據四大專業塑膠機械:射出(Injection Molding)、吹塑(Blow Molding)、押出(Extrusion)、熱塑(Thermo Forming),提供以最低開發成本、高度一致性、建立標準化應用,最快上市時間與最佳效能的產業機械應用解決方案。

因應智慧機械、智慧製造以及數位化趨勢等熱門話題,近年來橡塑膠產業也逐漸邁向智慧化以及數位化應用發展。西門子身為工業4.0智慧製造的領導廠商,針對塑膠產業特別提出一系列「塑橡膠機械數位化的解決方案」(Digital Solutions for Plastics Machinery),並於本次展覽完整呈現三大主題展示,數位化製造解決方案、全方位成型機解決方案以及設備加值功能區。

台灣西門子數位工廠與製程工業暨驅動科技事業部總經理席德塱(Tino Hildebrand)表示,西門子針對橡塑膠業提供了最新智慧化橡塑膠機械解決方案,包含導入數位雙胞胎(Digital Twin)以及後期虛擬調試(Virtual Commissioning)等技術應用,為產業提升效能並快速進入市場。

博世力士樂展出工業4.0最新應用

台灣博世力士樂(Bosch Rexroth)於日前展出工業4.0最新應用相關元件及解決方案。內容包括首次在台亮相的數位價值流概念(Digital Value Stream)、最新型柔性輸送系統(FTS)、整合測量系統IMS-A、液壓動力單元CytroPac與工業4.0升級套件等產品。透過整合軟體、硬體及服務,協助客戶進行產業轉型與升級,成功邁向工業4.0之作業環境,進而提升產能及競爭力。

近年來全球產業競爭快速,如何在競爭激烈的市場環境中繼續保持領先,是許多台灣廠商目前所面臨的課題。台灣博世力士樂總經理何鉅恒表示,工業4.0並非只屬於大型製造商才能擁有的應用,台灣的製造業多屬於中小型規模,既有的生產基地作業環境亦可透過工業4.0解決方案來提高生產效率及提供更客製化的產品設計,進而提升生產品質並減少庫存。

為符合客戶不同的需求,博世力士樂本次展出廣泛的工業4.0相關應用。其中包含數位價值流概念(Digital Value Stream),在訊息流及物理流同步精簡及優化的前提下,融入互聯的自動化技術。柔性輸送系統(FTS),則是可應用於綜合性輸送定位功能。CytroPac是專為工業4.0 概念所設計的液壓動力單元,設計輕巧、低噪音、性能高效,且具連網功能,可滿足快速安裝的需求,並節能30%至80%。

未滿足個別客戶不同的需求,博世提供完整一站式服務、既有設備舊翻新的解決方案及完善的售後服務等,致力於協助台灣製造業成功轉型到智慧製造。