台積電

ANSYS完成最新台積電5奈米FinFET製程技術認證

台積電和ANSYS透過全新認證和完整半導體設計解決方案,幫助共同客戶滿足新世代行動、網路、5G、人工智慧(AI)、雲端和資料中心應用持續增長的創新需求。

這些尖端應用的進步持續推動電源與熱限制環境中的效能極限。尤其在AI應用部分,包括雲端與邊緣運算的訓練及資料推論,都需要功率更高且功能更強大的高效能處理器。

台積電針對其最新5奈米(nm) FinFET製程技術進行了ANSYS RedHawkTM和ANSYS Totem TM多物理場(multiphysics)解決方案的認證。這些認證包括萃取(extraction)、電源完整性和可靠度、訊號電子遷移(electromigration, EM) 和熱可靠度分析、以及統計EM預算(SEB) 分析。這些認證最佳化行動和高效能運算(HPC)應用,支援台積電最先進製程技術的低耗電解決方案。

台積電設計基礎架構行銷事業部資深協理Suk Lee表示,ANSYS解決方案針對台積電領先業界的5奈米FinFET、7奈米、以及7奈米FinFET Plus製程認證,讓共同客戶因應不斷增長的效能、可靠度和電源挑戰更有信心地確認並認證其設計。台積電和ANSYS合作的成果豐碩,主要幫助客戶在尖端AI、資料中心、雲端和行動應用方面等高成長市場獲得成功。

ANSYS總經理John Lee表示,多物理場分析支援7nm及更小的FinFET晶片設計。ANSYS很榮幸能與台積電合作,提供解決方案幫助共同的客戶達成對於電源、效能、晶片面積和可靠度的目標。

Mentor通過台積電5奈米FinFET製程/TSMC-SoIC 3D晶片堆疊技術認證

Mentor宣佈,該公司的Calibre nmPlatform和Analog FastSPICE(AFS)Platform中的多項工具已通過台積電5奈米FinFET製程技術認證。Mentor亦宣佈,已成功完成參考流程內容,以支援台積電創新的系統整合單晶片(TSMC-SoIC)多晶片3D堆疊技術。

台積電設計建構行銷部資深處長Suk Lee表示,透過提供更多功能和解決方案來支援台積電最先進的製程,Mentor再次為台積電的生態系統帶來了更高的價值。雙方合作把 Mentor的工具與台積電領先業界的製程技術結合在一起,能使共同客戶為高速成長的市場,包括智慧行動和高效能應用,快速推出創新的晶片產品。

Mentor與台積電密切合作,在台積電的5奈米FinFET製程上對其Calibre nmDRC、Calibre nmLVS、Calibre YieldEnhancer、Calibre PERC和AFS Platform軟體進行認證,以使雙方的共同客戶獲益。例如,Mentor支援台積電5奈米FinFET技術的Calibre PERC可靠性驗證解決方案已特別增強,可透過為全晶片設計提供漏電流檢查來提升產品的可靠性。執行這些檢查可協助共同客戶確保不會發生過度漏電流的情況,以實現最佳的設計效能。

此外,Mentor的AFS平台已通過台積電的最先進製程認證,使Mentor客戶能夠在台積電的5奈米FinFET製程上,信賴類比、混合訊號和射頻(RF)晶片設計的驗證結果。

Mentor還成功完成了參考流程內容,其中包含Calibre nmPlatform和Xpedition IC Packaging設計流程軟體的關鍵元件,以支援台積電的先進SoIC技術。台積電創新的SoIC技術是採用晶片上晶圓(Chip-on-wafer)接合(Bonding)製程來支援多晶片的堆疊,並提供無突起(Bumpless)接合結構,以實現更佳的效能。Mentor對台積電此款先進的晶片堆疊技術的支援包括:使用Xpedition Substrate Integrator(XSI)軟體進行設計規劃和網表管理、使用Calibre 3DSTACK工具進行實體驗證、以及使用Caliber xACT解決方案進行晶粒間的寄生電容萃取。最近還增加了相互連結Calibre 3DSTACK結果到XSI的能力,可大幅縮短除錯和反覆設計時間。

5nm/6nm製程相繼釋出 三星/台積雙雄競爭更趨白熱化

台積電、三星(Samsung)再掀先進製程競爭戰火,三星近期宣布其5奈米(nm)FinFET製程技術已開發完成,並可為客戶提供樣品,且由於加入了極紫外線(EUV)技術,進一步提升晶片功耗與性能;而繼三星宣布5nm技術完成開發後,台積電也旋即發布其6nm製程消息,並預計於2020年第一季進入試產。兩大晶圓代工強權相繼釋出先進製程進度,較勁意味可說十分濃厚。

據悉,與7nm相比,三星的5nm FinFET製程技術將晶片邏輯區域效率提高了25%,功耗降低20%,性能提高10%;同時三星還將自己在7奈米製程的所有智慧財產權使用至5奈米製程中,以減少客戶從7奈米轉換至5奈米的成本,並可以預先驗證設計生態系統,縮短5奈米產品開發流程和時間。

三星晶圓代工業務執行副總裁Charlie Ba表示,成功完成5nm製程技術開發,證明了三星在基於EUV節點的能力,而為因應市場對先進製程不斷成長的需求,未來將會致力加速基於EUV技術的晶片量產,滿足5G、人工智慧(AI)、汽車、高性能運算(HPC)等新興應用。

目前三星晶圓製造業務與「三星高級代工生態系統(SAFE)」合作夥伴密切合作,為三星5奈米製程提供強大的設計基礎架構,包括製程設計套件(PDK、設計方法(DM)、電子設計自動化(EDA)工具和IP都已從2018年第4季開始提供。

三星指出,目前已開始向客戶提供5奈米多專案晶圓(Multi-Project Wafer, MPW)的服務,同時在6奈米製程上已經成功流片,7奈米製程則即將進入量產階段,未來還預計擴大位於首爾華城的EUV生產線(預定2019年下半年完成),加速EUV晶片生產。

另一方面,在三星宣布其5nm製程完成後,台積電也公開回擊,宣布推出6奈米(N6)製程技術,大幅強化目前的7奈米(N7)技術,協助客戶在效能與成本之間取得高度競爭力的優勢,同時藉由N7技術設計的直接移轉而達到加速產品上市的目標。

台積公司業務開發副總經理張曉強指出,N6技術將會延續台積電目前的市場競爭優勢,提供客戶更高的效能與成本效益,並使客戶能夠藉由完備的設計生態系統,迅速的從此項新技術之中獲取更高的產品價值。

藉由目前試產中的7奈米強效版(N7+)使用EUV微影技術所獲得的新能力,台積電N6技術的邏輯密度較N7技術增加18%;同時,N6技術的設計法則與通過考驗的N7技術完全相容,使得7奈米完備的設計生態系統能夠被再使用。換言之,N6提供客戶一個具備快速設計週期且只須使用非常有限的工程資源的無縫升級路徑,支援客戶採用此項嶄新的技術來達成產品的效益。

台積電指出,N6技術預計於2020年第一季進入試產,提供客戶更多具成本效益的優勢,並且延續7奈米家族在功耗及效能上的優勢,支援多樣化的產品應用,包括高階到中階行動產品、消費性應用、AI、網通、5G基礎架構、繪圖處理器以及高效能運算。

TrendForce:2019年Q1台積電全球晶圓代工市占率達48.1%

根據TrendForce旗下拓墣產業研究院最新報告統計,由於包含智慧型手機在內的大部分終端市場需求疲乏,導致先進製程發展驅動力道下滑,晶圓代工業者於2019年第一季面臨相當嚴峻的挑戰,預估第一季全球晶圓代工總產值將較2018年同期衰退約16%,達146.2億美元。市占率排名前三名分別為台積電、三星與格羅方德,而儘管台積電市占率達48.1%,但第一季營收年成長率衰退近18%。

拓墣產業研究院指出,2019年第一季晶圓代工業者排名與去年同期相比變化不大,僅力晶因12吋代工需求下滑而面臨被高塔半導體反超的風險,而觀察前十大晶圓代工業者第一季的表現,包括台積電(TSMC)、三星(Samsung LSI)、格羅方德(GLOBALFOUNDRIES)、聯電(UMC)、中芯(SMIC)、力晶(Powerchip)等業者,因12吋晶圓代工市場需求疲軟,導致第一季營收表現較去年同期下滑幅度均達兩位數。

反觀以8吋晶圓代工為主要業務的高塔半導體(TowerJazz)、世界先進(Vanguard)、華虹半導體(Hua Hong)、東部高科(Dongbu HiTek)等業者,儘管因為8吋晶圓代工產能供不應求的現象已漸舒緩,年成長率表現不如去年同期亮眼,但相較於以12吋為主力的晶圓代工廠第一季兩位數的衰退幅度,可以說在半導體市場相對不景氣的第一季中穩住陣腳。

市占率第一的台積電雖在第一季雖然受到光阻液事件導致晶圓報廢、重要智慧型手機客戶銷售不如預期以及加密貨幣熱潮消退等影響,但依舊穩居晶圓代工產業的龍頭寶座。展望台積電2019年市況,除原本應於第一季出貨的訂單延後至第二季外,與海思(Hisilicon)、高通(Qualcomm)、蘋果(Apple)、超微(AMD)等客戶間的合作也將陸續貢獻營收,因此營收有望從第一季的谷底逐季攀升。

展望2019年,全球晶圓代工產業總產值將逼近700億美元大關。然而,2019年第一季影響市場需求的雜音不斷,除了受到傳統淡季影響外,消費性產品需求疲軟、庫存水位偏高、車市需求下滑、Intel CPU缺貨以及中國經濟成長降速等等因素外,美中貿易衝突更為全球市場埋下極大的不確定性,若全球政經情勢在上半年無法明顯好轉,我們對於2019年全球晶圓代工產業的看法將轉趨保守,甚至不排會見到總產值出現罕見的負成長。

半導體工業4.0最後一哩路難在上雲端 破除資安迷信最關鍵

運算需求起伏不定 自建資料中心考量多

為了加快晶片設計、製程研發的速度,半導體業者需要更強大的運算資源。藉由機器學習分析機台狀態,讓歲修維護排程更合理化,以提高稼動率,也需要龐大的運算資源。但對半導體業者而言,要靠自有的資料中心來滿足其運算需求,建置跟維護的成本非常高昂,而且伺服器的利用率不見得都能維持在高檔,讓投資效益發揮到最大。

因此,半導體業者必須設法找到其他替代方案,才能繼續推動其智慧製造,例如使用公有雲的資源。事實上,台積電、新思(Synopsys)與益華電腦(Cadence)等半導體業界的領導大廠,都已經開始採用公有雲,或是發展出以雲端為基礎的軟體授權模式。

半導體是一個已經高度自動化的行業,換言之,這也是一個日常運作無法離開電腦運算的行業。從IC設計階段的模擬(Simulation)、驗證(Verification)到半導體製造業者研發新製程,或是維持現有生產線的運作,都需要極大的運算能力來支援。

然而,半導體企業對運算能力的需求水準波動非常劇烈。以IC設計來說,當晶片設計流程走到中後段,要進行設計模擬、驗證的時候,對運算能力的需求會達到顛峰,往往得用多台伺服器同時跑十多個小時,甚至兩三天,才能得到一次模擬結果。但在IC設計的前段,做電路合成(Synthesis)、時序收斂(Timing Closure)跟線路布局(Place & Route)的時候,對運算資源的需求則遠低於設計模擬跟驗證,常常幾個小時就能完成一次設計迭代(圖1)。

圖1 當前半導體設計製造環節所面臨的挑戰

因此,當IC設計公司裡面有多個團隊同時在開發晶片時,專案的排程跟協調就變得十分重要,否則公司自有的伺服器資源會不敷使用。試想,當所有設計團隊同一時間都要做設計模擬跟驗證,其排隊等待時間會有多長?

對於運算資源不足的問題,最直觀的解決方案就是擴建自有資料中心的容量,但因為運算需求波動幅度大,加上伺服器採購金額不低,後續還會衍生出維護、折舊等費用,因此IC設計公司的相關採購,通常是審慎而保守的。

除了IC設計工程師之外,電子設計自動化(EDA)工具業者是遇到上述問題的第一線業者,因此許多EDA大廠早在幾年前就開始探索使用公有雲的可能性跟對應的商業模式。跟自建資料中心相比,公有雲方案最大的優勢在於按照用量計費所帶來的彈性--當運算或儲存需求進入尖峰期時,使用者只要額外付費就可以取得所需的資源。目前幾家重要的EDA公司,如新思、益華、明導國際(Mentor Graphics)跟安矽思(Ansys),都已經有對應的布局動作。

對半導體製造業者來說,情況也類似。由於產線高度自動化,甚至已經開始採用大數據分析、機器學習等軟體工具,晶圓廠的生產線只要一開動,就會需要對應的運算能力來執行這些軟體。然而,除了既有生產線之外,晶圓製造業者還要不斷開發新製程,來滿足未來的市場需求。不管是更細的線寬或採用新的材料,都需要反覆進行模擬跟數據分析,而這些工作就跟IC設計的模擬、驗證一樣,需要大量運算能力支援。

公有雲方案解難題 資安迷信仍待破除

對於需要龐大運算資源來支撐其運作的半導體業者而言,公有雲是一個很彈性的選擇。公有雲具有龐大的運算能力跟儲存空間,還有各式各樣的伺服器可供選擇,當半導體業者需要額外的運算能力或儲存空間時,可以付費租用,不需要的時候,則只要取消訂閱就不會有費用支出。

但由於半導體業者手上的資料,例如生產製程參數、配方、IC設計檔案,都是非常敏感的機密資料,因此相關業者對於資料離開公司,通常有十分嚴格的管制,因此要說服半導體業者接受公有雲,往往是在挑戰客戶對資訊安全的「信仰」。

微軟(Microsoft)專家技術部雲平台解決方案副總經理呂欣育就表示,公有雲對於半導體業者來說,是一個非常有效益的解決方案。台積電就在5奈米製程研發上與微軟合作,在台積電原本就擁有的資料中心之外,搭配Azure平台的運算資源跟資料儲存空間,來加快專案開發的速度,結果讓5奈米的研發試產(Pilot Run)比預定時程提前了9個月,效果十分理想。

台積電表示,該公司希望在半導體製程代工持續維持領先地位,但根據摩爾定律(Moore's Law),每18個月晶圓上電體密度就增加一倍,用來運算半導體製程所需要的基礎建設更是大量增加6倍,公司現有的本地端伺服器運算量能追趕得很辛苦,也沒辦法調校到最佳化狀態。

在這個情況下,台積電還要持續推進先進製程,這也需要大量的運算資源來進行各種模擬,所以台積電的運算資源其實是很吃緊的。微軟的Azure方案跟EDA大廠新思、益華電腦在這方面幫上很多忙,藉由Azure的高速運算架構,台積電在20分鐘內就建構了10萬個運算單元,大量縮短了先進製程的研發速度。台積電基礎建設行銷部資深處長Suk Lee對於這個結果感到非常滿意(圖2)。

圖2 由於微軟Azure跟EDA大廠協助,台積電5奈米SRAM研發進展超前進度9個月,讓微軟獲得台積電的年度最佳雲端夥伴獎。

當然,矽智財(IP)的保護會不會因為資料上雲端而出現漏洞,是利用雲端運算最大的疑慮。也因為如此,微軟跟EDA業者在雲端方案上投入了相當多資源來建置各種關鍵資訊管理機制,以確保公司寶貴的IP資訊不會外流。

但除了台積電比較勇於嘗試之外,呂欣育坦言,大多數半導體業者對於資料上公有雲一事,態度還是相當保守。他可以理解半導體客戶將資安視為第一要務的想法,但要實現資訊安全,是要把細節攤開來逐一檢視,看哪個環節可能有問題,該如何改善,而不是以為資料不出公司大門就能永保安康。如果公司內部的資安政策模糊不清,資料放在公司裡面還是會出事。

就他與許多半導體公司溝通的經驗,有些半導體公司的資安政策是很有問題的,因為連公司內部的IT團隊,對自家的資安政策也說不出個所以然來,只知道資料不出門就對了。這種資安政策與其稱之為政策,或許說是「宗教信仰」還更貼切些。而這就是說服半導體產業接納公有雲最大的障礙。

不過,呂欣育對於半導體業者接納公有雲的趨勢,還是相當有信心。像台積電、新思、益華等業者,在半導體產業屬於燈塔型客戶,是引領產業發展趨勢的重要指標。在這些客戶的帶領跟示範下,未來會有更多客戶願意評估採用公有雲方案的可能性。

擁抱雲端將是新創IC業者最佳解

除了像台積電這種世界級大廠之外,規模較小的IC設計新創業者,也很適合使用雲端解決方案。一般認為,基於雲端的EDA工具方案會購買傳統授權來得彈性跟便宜,但其實真相有些複雜。基於雲端的EDA工具套件在授權模式方面確實比較彈性,但其實單價反而比傳統授權來得高。所以,對IC設計大廠來說,採用雲端EDA工具,只有彈性上的優勢,想藉此節省軟體授權費用,機會其實不大。

但對新創公司來說,因為EDA業者普遍樂於培植新客戶,因此在授權上通常都會給新創公司一定程度的優惠價格。針對雲端EDA工具,大多數EDA業者也樂於給新創公司同樣的優惠待遇,所以新創業者使用雲端EDA,單位成本會比IC設計大廠來得便宜。

除了軟體授權費用的優惠之外,IC設計離不開高效能運算基礎建設,但新創IC設計公司未必有充分的資源建置跟維護本地端的伺服器機房,因此,轉向雲端,利用網路大廠公有雲上的運算跟儲存資源,可以省下大筆營運開支,這也是吸引新創IC設計公司直接上雲端的主要誘因之一。

微軟雲端產品經理蕭博仁就指出,因為他過去是IC設計工程師出身,很清楚IC設計流程離不開高效運算跟大量儲存的現實。既有的IC設計大廠內部,不同團隊都是靠排程來協調資源配置。IC設計大廠的產品線跟專案通常都已經相對穩定,所以靠排程的方法來解決資源配置的問題,還能行得通。但如果是新創公司,撇開沒有足夠資源養IT團隊來維護自有機房的問題,因為產品線還沒定型,所以要靠專案排程來協調資源配置,難度也會比已經穩定運作的IC設計公司來得高。

事實上,RISC-V架構陣營裡的主要推手--新創IC設計服務公司SiFive,就是微軟Azure的使用者。因為在Azure上已經有完整的IC設計流程工具,SiFive只花了3個月就開發出基於台積電28奈米的64位元新型CPU。

所以,蕭博仁認為,半導體產業上雲端,除了指標性的國際大廠之外,新創公司擁抱雲端的速度也會比既有的公司來得更快。因為善用雲端資源,成本效益遠比靠傳統做事方法來得高太多了。

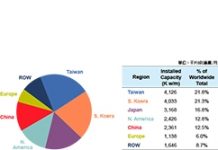

全球第一! 台灣IC晶圓廠產能市占率達21.8%

產業研究機構IC Insights發表半導體研究報告指出,全球每月安裝的數據截至2018年12月,按地理區域(或國家/地區)劃分的晶圓生產能力。每個數字代表位於該地區的晶圓廠每月的總裝機容量,無論擁有晶圓廠的公司的總部位置如何。例如,韓國三星在美國安裝的晶圓產能計入北美產能總量,而不是韓國產能總量。ROW地區主要由新加坡、以色列和馬來西亞組成,但也包括俄羅斯、白俄羅斯和澳大利亞等國家/地區。

台灣的晶圓產能占21.8%,略高於2017年的21.3%(台灣首次成為2015年全球晶圓產能領導者)。台灣的產能市占率僅略高於韓國,台積電和三星以及韓國的SK海力 士占據各自國家晶圓廠產能的巨大比重,並且是全球三大產能領導者。台積電占台灣產能的67%,而三星和SK海力士占2018年底韓國IC晶圓產能的94%。

日本仍然位居第三,僅占全球晶圓廠產能的16.8%。美光幾年前收購了爾必達,以及日本公司製造戰略的其他近期重大變化,包括松下將其部分晶圓廠分拆成獨立的公司,意味著前兩家公司(東芝儲存和瑞薩)占日本62%的晶圓廠產能。

中國的全球晶圓產能占比在2018年增幅最大,從2017年的10.8%上升到2018年的12.5%,增幅為1.7個百分點。同時,許多國際級半導體廠去年擴大了在中國的製造業務,因此預計該國的產能比重將顯著增加。中國的百分比成長主要是以犧牲ROW和北美為代價。ROW地區的產能比重從2017年的9.5%下滑0.8個百分點至2018年的8.7%。北美的產能比重在2018年下降了0.4個百分點。

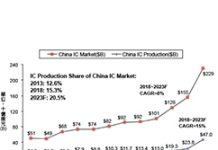

IC Insights:「中國製造2025」半導體自給率難達標

中國自2005年以來一直是半導體最大的消費國,根據產業研究機構IC Insights的最新研究指出,中國的IC產量並沒有立即出現大幅提升。中國的IC產量占其2018年1550億美元IC市場的15.3%,高於2013年前的12.6%。此外,IC Insights預測2023年中國IC產能將提升至其市場規模的20.5%。預計中國的IC產量在2018~2023年間將呈現15%的年複合成長率(CAGR)。SK海力士、三星、英特爾和台積電是在中國擁有重要IC產品的主要外國IC製造商。

英特爾在中國大連的12吋晶圓廠(Fab 68於2010年10月下旬開始生產MCU)於2015年第三季閒置,因為該公司將晶圓廠轉為3D NAND Flash製造。截至2018年12月,英特爾中國工廠的產能為滿載每月7萬片12吋晶圓。另外,2012年初,三星獲得韓國政府的批准,在中國西安建立一個12吋IC製造廠,生產NAND Flash。三星于2012年9月開始建設該工廠,並於2014年第二季開始生產。該公司在第一階段投資了23億美元,預算總額為70億美元。該工廠是2017年三星3D NAND生產的主要工廠,截至2018年12月,該工廠每月產能10萬片晶圓,三星計劃將該工廠擴建至每月20萬片晶圓。

預計未來五年IC銷售量將大幅增加,包括中芯國際(SMIC)和華虹集團以及長江儲存(YMTC)和長鑫儲存(CXMT)。DRAM廠福建晉華(JHICC)目前處於擱置狀態,等待美國對該公司實施的製裁。此外,有可能有新公司希望在中國建立IC產線,如台灣的富士康,該公司於2018年12月宣布擬在中國投資90億美元建立半導體產線,提供代工服務以及生產電視晶片和影像感測器。

IC Insights預測,如果中國的IC產能在2023年擴張至470億美元,那麼它仍然只占2023年全球IC市場總額的5714億美元的8.2%。即使由YMTC和CXMT等中國新創半導體廠建立新的IC生產,IC Insights也認為外國公司將繼續成為中國IC生產基地的重要組成。因此,IC Insights預測,2023年中國至少50%的IC生產將來自在中國擁有晶圓廠的外國公司,如SK海力士、三星、英特爾、台積電、聯電、Globalfoundries和富士康等。IC Insights認為中國目前的本土IC產業發展將遠遠落後於中國政府「中國製造2025」計劃的目標,即2020年實現40%的自給率,2025年70%自給率。

(更新)國防/電信驅動RF GaN需求 專利申請戰全面啟動

電信和國防應用推動射頻氮化鎵(RF GaN)蓬勃發展。根據市調機構Yole Développement調查指出,RF GaN產業於2017~2023年間的年複合增長率達到23%。隨著市場不斷地發展,截至2017年底,RF GaN市場產值已經接近3.8億美元,2023年將達到13億美元以上。

目前國防仍是RF GaN的主要市場,因為其專業化的高性能需求和價格敏感度(Price Sensitivity)較低,因而為以GaN為基底的產品提供了許多機會。2017~2018年,國防領域占了RF GaN市場總量的35%以上,完全沒有減少的趨勢。Yole Développement資深技術與市場分析師Hong Lin表示,這個重要的GaN市場將持續與GaN的整體滲透力一起成長。

RF GaN已經被工業廠商認可,並明顯地成為主流。領先的參與者正快速地增加收入,這種趨勢在未來的幾年內將保持不變。從智慧財產的角度來看,美國和日本主導著整個RF GaN智慧財產生態系。

Knowmade執行長兼聯合創始人Nicolas Baron評論,科銳(Cree)毫無疑問地擁有最強的智慧財產地位,尤其是以碳化矽(SiC)為基底的GaN高電子遷移率電晶體(High-electron-mobility transistor, HEMT) 。另一家RF GaN元件的市場領導者--住友電氣工業,專利地位也不錯,但仍落後於Cree,且專利布局動作有放緩趨勢。反觀,富士通、東芝(TOSHIBA)和三菱電機(Mitsubishi Electric)等其他日本公司則正在加快他們的專利申請,因此現在也擁有強大的專利組合。

Baron進一步說明,Cree也在RF GaN HEMT智慧財產的競賽中處於領先地位。針對Cree的 RF GaN專利組合分析顯示,它可以有效地限制該領域的專利活動,並控制大部分關鍵國家其他企業的自由營運(Freedom to Operate, FTO)。

另一方面,英特爾和MACOM目前也十分積極進行RF...

半導體業邁向工業4.0 破除資安迷信最關鍵

相較於絕大多數製造業還在建置工業物聯網,半導體產業早已完成廠務、機台設備的聯網,走到大數據分析跟機器學習的階段。因此,相較於其他製造業的智慧製造,多半還停留在硬體投資階段,半導體產業目前所面臨的智慧製造課題,主要來自於軟體跟服務領域。

為了加快晶片設計、製程研發的速度,半導體業者需要更強大的運算資源。藉由機器學習分析機台狀態,讓歲修維護排程更合理化,以提高稼動率,也需要龐大的運算資源。但對半導體業者而言,要靠自有的資料中心來滿足其運算需求,建置跟維護的成本非常高昂,而且伺服器的利用率不見得都能維持在高檔,讓投資效益發揮到最大。

因此,半導體業者必須設法找到其他替代方案,才能繼續推動其智慧製造,例如使用公有雲的資源。事實上,台積電、新思(Synopsys)與益華電腦(Cadence)等半導體業界的領導大廠,都已經開始採用公有雲,或是發展出以雲端為基礎的軟體授權模式。

運算需求起伏不定 自建資料中心考量多

半導體是一個已經高度自動化的行業,換言之,這也是一個日常運作無法離開電腦運算的行業。從IC設計階段的模擬(Simulation)、驗證(Verification)到半導體製造業者研發新製程,或是維持現有生產線的運作,都需要極大的運算能力來支援。

然而,半導體企業對運算能力的需求水準波動非常劇烈。以IC設計來說,當晶片設計流程走到中後段,要進行設計模擬、驗證的時候,對運算能力的需求會達到顛峰,往往得用多台伺服器同時跑十多個小時,甚至兩三天,才能得到一次模擬結果。但在IC設計的前段,做電路合成(Synthesis)、時序收斂(Timing Closure)跟線路布局(Place & Route)的時候,對運算資源的需求則遠低於設計模擬跟驗證,常常幾個小時就能完成一次設計迭代。

因此,當IC設計公司裡面有多個團隊同時在開發晶片時,專案的排程跟協調就變得十分重要,否則公司自有的伺服器資源會不敷使用。試想,當所有設計團隊同一時間都要做設計模擬跟驗證,其排隊等待時間會有多長?

對於運算資源不足的問題,最直觀的解決方案就是擴建自有資料中心的容量,但因為運算需求波動幅度大,加上伺服器採購金額不低,後續還會衍生出維護、折舊等費用,因此IC設計公司的相關採購,通常是審慎而保守的。

除了IC設計工程師之外,電子設計自動化(EDA)工具業者是遇到上述問題的第一線業者,因此許多EDA大廠早在幾年前就開始探索使用公有雲的可能性跟對應的商業模式。跟自建資料中心相比,公有雲方案最大的優勢在於按照用量計費所帶來的彈性--當運算或儲存需求進入尖峰期時,使用者只要額外付費就可以取得所需的資源。目前幾家重要的EDA公司,如新思、益華、明導國際(Mentor Graphics)跟安矽思(Ansys),都已經有對應的布局動作。

對半導體製造業者來說,情況也類似。由於產線高度自動化,甚至已經開始採用大數據分析、機器學習等軟體工具,晶圓廠的生產線只要一開動,就會需要對應的運算能力來執行這些軟體。然而,除了既有生產線之外,晶圓製造業者還要不斷開發新製程,來滿足未來的市場需求。不管是更細的線寬或採用新的材料,都需要反覆進行模擬跟數據分析,而這些工作就跟IC設計的模擬、驗證一樣,需要大量運算能力支援。

公有雲方案解難題 資安迷信仍待破除

對於需要龐大運算資源來支撐其運作的半導體業者而言,公有雲是一個很彈性的選擇。公有雲具有龐大的運算能力跟儲存空間,還有各式各樣的伺服器可供選擇,當半導體業者需要額外的運算能力或儲存空間時,可以付費租用,不需要的時候,則只要取消訂閱就不會有費用支出。

但由於半導體業者手上的資料,例如生產製程參數、配方、IC設計檔案,都是非常敏感的機密資料,因此相關業者對於資料離開公司,通常有十分嚴格的管制,因此要說服半導體業者接受公有雲,往往是在挑戰客戶對資訊安全的「信仰」。

微軟(Microsoft)專家技術部雲平台解決方案副總經理呂欣育就表示,公有雲對於半導體業者來說,是一個非常有效益的解決方案。台積電就在5奈米製程研發上與微軟合作,在台積電原本就擁有的資料中心之外,搭配Azure平台的運算資源跟資料儲存空間,來加快專案開發的速度,結果讓5奈米的研發試產(Pilot Run)比預定時程提前了9個月,效果十分理想。

但除了台積電比較勇於嘗試之外,呂欣育坦言,大多數半導體業者對於資料上公有雲一事,態度還是相當保守。他可以理解半導體客戶將資安視為第一要務的想法,但要實現資訊安全,是要把細節攤開來逐一檢視,看哪個環節可能有問題,該如何改善,而不是以為資料不出公司大門就能永保安康。如果公司內部的資安政策模糊不清,資料放在公司裡面還是會出事。

就他與許多半導體公司溝通的經驗,有些半導體公司的資安政策是很有問題的,因為連公司內部的IT團隊,對自家的資安政策也說不出個所以然來,只知道資料不出門就對了。這種資安政策與其稱之為政策,或許說是「宗教信仰」還更貼切些。而這就是說服半導體產業接納公有雲最大的障礙。

不過,呂欣育對於半導體業者接納公有雲的趨勢,還是相當有信心。像台積電、新思、益華等業者,在半導體產業屬於燈塔型客戶,是引領產業發展趨勢的重要指標。在這些客戶的帶領跟示範下,未來會有更多客戶願意評估採用公有雲方案的可能性。

新興非揮發性記憶體2017~2019 CAGR高達230%

產業研究機構Yole Développement(Yole)表示,新興非揮發性記憶體NVM,包括MRAM、RRAM和PCM等,隨著物聯網、5G、人工智慧(AI)、雲端運算等發展越受注目。認為,DRAM的發展將在未來五年繼續,但速度將放緩。由於3D半導體技術不斷進步,NAND密度不斷增加。新興的NVM不會取代NAND和DRAM,但會以各種記憶體加速的方式出現。此外,SCM(Storage Class Memory)將成為主要的新興NVM市場,並將在未來5年內由3D XPoint主導。

新興記憶體技術未來兩年將進入起飛期,從應用角度來觀察,Yole認為,包括MCU嵌入式NVM、工業/交通/消費性電子、企業SCM、客戶SCM等應用,2017年市場規模約9900萬美元,2018年市場規模約為2.8億美元,2019年將成長至10.8億美元,2017~2019年複合成長率(CAGR)高達230%。

從技術角度來看,MRAM將發展嵌入式MCU應用,因為所有大型代工廠都參與了此領域。獨立的RRAM將嘗試在SCM應用上獲得PCM的市場占有率。由於SCM應用,未來三年新興的NVM銷售量將成長一個數量級以上。

另外,MRAM和RRAM市場領域的晶圓代工廠參與度增加,GlobalFoundries、台積電、聯華電子、中芯國際和三星代工服務等皆積極投入,以提供有吸引力的服務。這一趨勢表明了代工廠對儲存業務的興趣日益成長。例如,也有產業消息傳出台積電宣布可能收購一家記憶體公司。

在獨立業務中,新興的NVM不會取代DRAM和NAND,而是將在記憶體模組中與它們結合使用,例如,SSD、DIMM和NVDIMM。在2023年,由於3D XPoint作為企業和客戶端SCM的日益普及,PCM將在獨立內存市場保持領先地位。值得注意的是,三星和東芝通過開發基於3D NAND的SCM解決方案採取了不同的戰略路線,如Z-NAND(三星)和XL-Flash(東芝,2018年8月展示)。但是,這些技術將用於企業級SSD,並且不會與相容DDR4的Optane DIMM競爭,預計這將占整體3D XPoint銷售額的50%以上。