三星

(更新)折疊手機是OLED與LCD的分水嶺

是不是需要折疊手機,在手機用戶的體驗上見仁見智,但是無疑的是折疊手機為OLED顯示技術找出一個取代LCD的突破口。去年11/1大陸柔宇搶先宣布發售全球第一支折疊手機FlexPai,一時間包括三星、小米、華為等手機大廠都傳出2019年推出折疊手機的消息,果不其然,三星在今年2/20舊金山舉辦的10週年新品發表會上推出萬眾矚目的折疊手機Galaxy Fold、華為也於2月24日西班牙巴塞隆納MWC大會發表其折疊手機,雖然這些折疊手機價格都非常昂貴,但在手機市場逐漸飽和,5G通訊開始萌芽之際,折疊手機是刺激換機消費的一個話題。

雖然大家矚目的是手機功能的性價比,但從顯示面板發展的技術角度來看,關鍵性的零件「軟性OLED面板」技術的突破,是折疊手機能夠上市關鍵中的關鍵。軟性面板技術是液晶面板LCD與OLED爭奪市場的分水嶺,LCD由於光學特性的限制,無法做曲率半徑非常小的撓曲,因此OLED將以其可撓的特性在折疊手機應用勝出,並以此產品做基礎,逐步侵蝕LCD的市場,這個技術競爭,與當年LCD以筆記型電腦為產品基礎而將CRT擠出市場軌跡相仿。

OLED發展已近20年,以玻璃為基材的OLED技術,在三星的手機產品帶動下已經有一定的基礎,近年來,大陸在面板產業發展急起直追,LCD部分,產線已經來到10.5/11代,在OLED投入更是不遺餘力,規劃與興建中具有軟性OLED生產能力的生產線高達11條,顯示大陸對未來軟性OLED顯示發展的企圖心。因此,折疊手機的競爭除了是LCD與OLED的技術競爭外,背後也多少代表著韓國與大陸在軟性OLED技術的競爭。

下表是新聞發表的手機規格比較表,從折疊顯示屏幕的比較來看,這些屏幕在折疊方式、面板解析度有比較大的差異。FlexPai與Mate X採用的是外折方式,Galaxy Fold採用的是內折方式。兩者最大的差異在於面板在折疊處所受的應力大小,FlexPai跟Mate X的外折設計,其曲折半徑遠大於Galaxy Fold內折的半徑。當面板彎折,曲率半徑越小,則面板所受的應力越大,在這麼大的應力反覆彎折下,維持顯示器的光電特性不會衰減,在元件設計、材料選用上都是極大的挑戰,由此看來,Galaxy Fold的面板在可撓性上勝出。

面板解析度與製程能力有極大的關係,製程能力包括設備的能力與生產管理的能力。在OLED面板業,三星持續開發投入的時間最長,配合開發的設備廠也在三星帶領下累積豐富的經驗,這些都可呈現在解析度差異上。

外折設計還會面臨刮、磨的問題。過去玻璃蓋板承載著防刮、耐磨、甚至有防眩、抗反射、抗汙等功能,玻璃本身就非常硬,可以耐磨、耐刮,但改成可撓的塑膠蓋板後,耐磨、耐刮就面臨極大挑戰,外折設計,面板磨刮的機率高,因此面板蓋板的耐磨刮保護極為關鍵,從材料發展的角度來看,符合高柔性、高透光、耐磨刮特性的塑膠材料應用,外折疊的手機面板恐怕是第一個,因此,外折手機的產品耐用度,有待實際用戶的考驗。

綜觀軟性OLED在技術的難度,Galaxy Fold克服了內折小曲率彎曲的技術問題,並以內折設計來降低了耐磨刮的挑戰,而FlexPai選擇元件應力挑戰較寬鬆的大曲率彎曲外折設計,但磨刮問題則有待產品的市場考驗。

折疊手機是OLED與LCD技術發展的分水嶺,從產品的角度來看,折疊手機是否給用戶帶來全新的體驗見仁見智,但是從技術的角度來看,顯示器技術突破玻璃基材不可撓曲的特性,從折疊到卷曲的發展指日可待。

(本文作者陳來成博士為艾圖雅科技總經理,專長為柔性光電與柔性顯示技術,在台灣光電業界有數十年資歷)

IC Insights:「中國製造2025」半導體自給率難達標

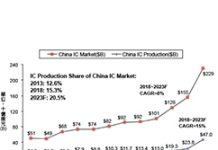

中國自2005年以來一直是半導體最大的消費國,根據產業研究機構IC Insights的最新研究指出,中國的IC產量並沒有立即出現大幅提升。中國的IC產量占其2018年1550億美元IC市場的15.3%,高於2013年前的12.6%。此外,IC Insights預測2023年中國IC產能將提升至其市場規模的20.5%。預計中國的IC產量在2018~2023年間將呈現15%的年複合成長率(CAGR)。SK海力士、三星、英特爾和台積電是在中國擁有重要IC產品的主要外國IC製造商。

英特爾在中國大連的12吋晶圓廠(Fab 68於2010年10月下旬開始生產MCU)於2015年第三季閒置,因為該公司將晶圓廠轉為3D NAND Flash製造。截至2018年12月,英特爾中國工廠的產能為滿載每月7萬片12吋晶圓。另外,2012年初,三星獲得韓國政府的批准,在中國西安建立一個12吋IC製造廠,生產NAND Flash。三星于2012年9月開始建設該工廠,並於2014年第二季開始生產。該公司在第一階段投資了23億美元,預算總額為70億美元。該工廠是2017年三星3D NAND生產的主要工廠,截至2018年12月,該工廠每月產能10萬片晶圓,三星計劃將該工廠擴建至每月20萬片晶圓。

預計未來五年IC銷售量將大幅增加,包括中芯國際(SMIC)和華虹集團以及長江儲存(YMTC)和長鑫儲存(CXMT)。DRAM廠福建晉華(JHICC)目前處於擱置狀態,等待美國對該公司實施的製裁。此外,有可能有新公司希望在中國建立IC產線,如台灣的富士康,該公司於2018年12月宣布擬在中國投資90億美元建立半導體產線,提供代工服務以及生產電視晶片和影像感測器。

IC Insights預測,如果中國的IC產能在2023年擴張至470億美元,那麼它仍然只占2023年全球IC市場總額的5714億美元的8.2%。即使由YMTC和CXMT等中國新創半導體廠建立新的IC生產,IC Insights也認為外國公司將繼續成為中國IC生產基地的重要組成。因此,IC Insights預測,2023年中國至少50%的IC生產將來自在中國擁有晶圓廠的外國公司,如SK海力士、三星、英特爾、台積電、聯電、Globalfoundries和富士康等。IC Insights認為中國目前的本土IC產業發展將遠遠落後於中國政府「中國製造2025」計劃的目標,即2020年實現40%的自給率,2025年70%自給率。

是德與三星共同達成基於3GPP 5G NR標準之IODT里程碑

是德科技(Keysight Technologies)日前宣布與韓國三星電子共同展示了5G NR之最高資料傳輸速率效能。本次展示使用是德科技的UXM 5G無線測試平台和三星的5G NR Exynos Modem 5100。

此聯合展示象徵著行動通訊產業一個重要的里程碑,有助於加速5G增強型行動寬頻(eMBB)應用的發展,並成功完成基於3GPP 5G NR第15版標準的全堆疊互通性和開發測試(IODT)。在展示過程中,雙方採用256QAM和4×4 MIMO(多輸入多輸出)技術來驗證5G NR可實現的最大資料傳輸速率。

利用是德科技的5G NR網路模擬解決方案,行動裝置生態系統可在傳導和無線(OTA)測試環境中,驗證新的5G行動裝置的效能,因而能夠加速在6 GHz以下和毫米波頻率上部署5G技術。

是德科技無線測試事業群副總裁暨總經理Kailash Narayanan表示,是德科技是 3GPP標準開發的重要貢獻者。藉由與三星電子等市場領導者密切合作,我們可全力協助晶片組製造商確保他們的設計符合最新的5G NR標準,並解決下一代行動通訊技術帶來的挑戰。

是德科技與三星長期致力於加速早期5G功能開發,兩家公司已維持兩年多的合作關係,共同推動5G技術向前邁進。三星使用Keysight 5G協定研發工具套件和5G射頻設計驗證(DVT)工具套件,並根據最新的3GPP 5G NR第15版標準,進行協定和射頻開發與驗證。這些工具套件已成為三星端對端5G網路模擬產品組合的一部分。

三星電子系統LSI協定開發部門副總裁Woonhaing Hur表示,是德科技的端對端 5G測試解決方案,加快了我們最新的5G設計之工作流程,全面涵蓋從早期原型設計到設計驗證和製造的開發和驗證。

全球前10大半導體買家 中國廠商排名/家數躍進

國際研究暨顧問機構Gartner最新全球半導體設計總體有效市場前十大企業排名顯示,2018年仍由三星電子(Samsung Electronics)和蘋果(Apple)拿下半導體晶片買家冠亞軍寶座,兩者合計占全球整體市場17.9%,較前一年下滑1.6%;不過前十大OEM廠商晶片支出的占比,則是從2017年的39.4%增加到40.2%。

Gartner資深首席分析師山路正恆表示:「2018年前十大半導體買家中有四家為中國大陸OEM廠商(高於2017年時的三家),包括華為、聯想、步步高電子和小米,其中華為的晶片支出增加45%,躍升成為第三名,超越戴爾(Dell)和聯想。反觀三星電子與蘋果在2018年的晶片支出成長均大幅趨緩。」

2017年排名前十大的企業中,有八家仍維持在2018年前十名,而金士頓科技(Kingston Technology)和小米則為新入榜的廠商。小米較2017年上升了八個名次至第十位,主要原因在於2018年半導體支出增加了27億美元,年成長率63%。

PC與智慧型手機市場持續整併,對半導體買家排名產生極大影響,尤其是中國大陸的智慧型手機OEM大廠,在收購競爭對手後增加了市場支配能力。正因如此,前十大OEM廠商的半導體支出大幅增加,在2018年半導體市場的占比也達到40.2%,高於2017年的39.4%。這股整併趨勢可望延續,卻將使得半導體廠商更難維持高毛利率。

記憶體價格也是另一個影響市場的因素。過去兩年居高不下的DRAM平均售價(ASP)現在已經開始下滑,但造成的影響卻十分有限,因為當平均售價下滑,OEM廠商將會增加記憶體容量,同時投資頂級機種。Gartner預測,2019年和2020年記憶體晶片營收占整個半導體市場比重將分別達到33%和34%,高於2017年的31%。

2019年智慧型手機全球出貨量陷衰退陰影

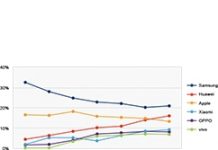

市場研究機構TrendForce研究報告指出,2019年智慧型手機市場受到中美貿易戰影響,不確定因素增加,加上換機周期延長、創新程度降低等衝擊,導致市場需求遲滯,預估全年生產總量將落在14.1億支,較2018年衰退3.3%,若全球需求進一步惡化,不排除衰退幅度將擴大至5%。以全球市占排名來看,三星將續擁冠軍頭銜,華為預估在今年超越蘋果成為全球第二大手機品牌廠,而蘋果則將下滑一個席次至全球第三名。

TrendForce指出,由於三星在中高低階手機市場的布建已相當完整,相較於中國品牌廠可以往更低階或是海外進行布局,三星透過新興市場帶動成長的難度相對較高,因而市占版圖持續萎縮,2018年生產總量約為2.93億支,年衰退8%。TrendForce預估,三星今年仍將為全球市占第一、市占率約20%。

華為產品線佈局完整、擁有自主晶片開發優勢,在高階市場方面,以P系列以及Mate系列瓜分蘋果在中國的高階市場市占,並且以榮耀等系列成功進軍東歐等海外市場,帶動2018年生產總量達2.05億支,年成長30%。2019年華為除了守成中國市場既有版圖外,更仰賴東歐、巴西、南美等新市場市占的擴大,TrendForce預估其生產總量有機會持續成長至2.25億支,市占率達16%,正式取代蘋果成為全球市占率第二名的智慧型手機品牌。

回顧蘋果2018年生產總量表現,上半年和2017年同期差異不大,但下半年新機發表並未如期帶動生產總量增長,反較同期衰退7%,全年生產總量約落在2.15億支,較2017年下滑3%。其中在中國的銷售表現上,受到新機定價問題以及舊機型禁售事件的影響,銷售表現較2017年衰退將近1000萬支。

2019年蘋果將持續面臨換機週期延長、品牌獲利與定價策略如何取得平衡,以及中國高階市場的銷售失利等問題,預估2019年的生產總數將比2018年衰退至1.89億支,市占率將從15%下滑至13%。

2019年全球市占第四名至第六名的排名則與2018年改變不大,第四名為小米,透過低毛利的行銷方式,以及引進米家生態鏈周邊商品、軟體服務等吸引買氣,生產總量達1.23億支,相較2017年的生產總量成長約32%。預估小米2019年的生產總量將略為提升至1.29億支。

TrendForce表示,2018年已有多家中國手機品牌廠倒閉或遭整併,顯示手機產業已進入大者恆大格局。2019年除了將延續此一趨勢外,產品差異化越來越困難,導致全球前六席次的市占率差距將更為收斂。另外,中美貿易戰的發展也為整體產業帶來更多不確定的因素,是否將擴大甚至導致手機產業版圖的位移與重整,將會是2019年最大觀察重點。

5G帶動典範轉移 手機龍頭換人坐坐看

以過去三十年行動通訊發展的經驗觀察,每一代新行動技術都會造成巨大的破壞,市場領導者容易在轉移的過程中失去地位,在大多數情況下永遠無法恢復昔日的輝煌。根據產業研究機構Strategy Analytics最新研究顯示,目前全球前三大智慧手機廠商(三星、華為、蘋果)的市占率在5G時代很可能會面臨衰退。

隨著每一代新產品(GSM、WCDMA、LTE)的出現,行動終端的設計與應用都會產生明顯的變化。諾基亞在2G中達到頂峰,在3G中損失了1/3市占率,在4G世界中消失了。同樣地,在從2G的巔峰到3G的過渡期間,摩托羅拉失去了其全球手機市場市占率的五分之四。而現有的領導者三星則是抓住了2G到3G發展的機會,使其市占率提升一倍,並成為全球領導者。

華為在4G時代嶄露頭角,憑藉其快速追隨產業領先者的能力,與價格合理的技術口號飆升至全球第二。Strategy Analytics認為,像小米、Vivo和OPPO則是未來值得觀察的品牌。小米現金豐富,在中國,印度和歐洲擁有強大的影響力,很快將在美洲與各種智慧設備展開激烈競爭。

Strategy Analytics認為,當消費者越來越不願意花費800到1000美元在新手機上時,4G時代真正的贏家蘋果,其iPhone的高價策略可能必須要進行調整,只是5G手機目前除了高速傳輸之外,其他的應用情境相對模糊,消費者對於手機功能與硬體的升級期待值越來越高,在研發成本難以調降,如何在售價與硬體功能上取得平衡,同時挖掘5G時代的最新應用,將是所有手機品牌業者的共同課題。

折疊式智慧手機紛現 可摺疊AMOLED 2025年將達5000萬片

摺疊式智慧型手機紛紛亮相,驅使可摺疊AMOLED市場逐漸成長。根據研調機構IHS調查指出,在智慧手機創新用戶體驗需求增長的推動下,可摺疊螢幕將成為全螢幕之後,智慧手機顯示的全新形態,可摺疊AMOLED面板市場也因而逐漸攀升,到2025年,可摺疊AMOLED面板預計將達到5,000萬片,占AMOLED面板總出貨量(8.25億)的6%,占柔性AMOLED面板總出貨量(4.76億)的11%。

為帶給消費者創新使用體驗,並引爆新一波手機換機潮,智慧型手機供應商紛朝摺疊式手機發展,如中國的柔宇科技推出「FlexPai柔派」,螢幕尺寸達7.8 吋,摺起後為4.3吋,可自由彎曲、摺疊及捲起,且具AMOLED螢幕的色彩表現及耐摔性。

除了柔宇科技外,三星(Samsung)近期也發表採用「Infinity Flex Display」技術的摺疊螢幕手機,螢幕尺寸為7.3吋,摺疊起來後為4.58吋,可與一般智慧手機一樣放進口袋,預計將於2019上市。

IHS Markit顯示器研究資深首席分析師Jerry Kang表示,由於傳統智慧手機市場已經飽和,智慧手機品牌廠商紛紛積極賦予智慧手機創新的外型設計,期能吸引消費者,引發新一波換機潮;而可摺疊AMOLED面板則被認為是目前最具吸引力和差異性化的外型設計。

Kang進一步解釋,由於傳統柔性AMOLED面板的需求較低,因此AMOLED面板供應商希望智慧手機品牌商能儘早發布可摺疊設備,甚至有些樂觀的業者考慮投資另一個晶圓廠以專門生產AMOLED面板。不過,雖說三星、柔科已相繼發布可摺疊方案,但仍有些智慧手機品牌業者持謹慎態度,因摺疊式手機須有足夠的耐用度以能反覆摺疊,且採用了更大的顯示器和電池後,還須維持輕薄;在這些因素的考量之下,可摺疊AMOLED面板的單位出貨量或許不會呈現猛爆式的成長,不過單位面積有望比傳統顯示器更大,面板製造商預計將增加工廠的產能利用率。

可摺疊顯示設備將亮相 2022總產值將達89億美元

顯示領域研究機構Display Supply Chain Consultant(DSCC)近日發布可摺疊(Foldable)顯示器技術之年度市場報告。其中指出,首款可摺疊螢幕手機將於2019年第一季亮相,並將在同年度達到310萬台銷售量;到了2022年,所有可摺疊顯示設備的市場規模更將達到6,300萬台,市場總產值達89億美元。

DSCC首席執行長Ross Young表示,該報告同時考量顯示器製程、成本規模、面板材料等等因素,分析探討了顯示器市場的不同面向的發展。該報告深入探討了可摺疊顯示器技術的商業化需求,並預測了未來產量、成本、出貨量、價格與出貨面積。該報告中亦表示,可摺疊顯示器市場規模將隨著成本與價格的下降而快速成長。

Young進一步指出,可摺疊是面板能增加智慧型手機產品鑑別度,更能使得OLED供應鏈的產銷更加健康且吸引更多資本支出,該市場具備了強大的成長潛力。該報告考量、分析了許多品牌與面板供應商的生產計畫,其中大多數業者皆看好可摺疊顯示器的長期發展。並且,他們希望可摺疊的特性能為顯示器創造更創新的外型,並能將更大尺寸的顯示器整合至更小外型的設備之中,此發展趨勢也將推動平均售價,並進一步提升獲利。

然而,無論是向外摺疊或是向內摺疊,螢幕彎曲都將使得TFT層扭曲,為顯示器帶來拉扯與壓力,因此搭載可摺疊螢幕的產品設計皆相當困難,每一層面板結構的材料皆必須重新設計,這也是遲遲沒有看到終端產品的原因。

Young預測,考慮到市場接受度與技術難度,最先出現的可摺疊設備將是翻蓋式的智慧型手機;緊接著出現的將是書本式的智慧型手機,也就是使用大約7.7寸的平板螢幕,可以做到1:1的對摺,並且同時能在對摺後呈現18:9全螢幕比例。

隨著三星(Samsung)與華為將在2019年第一季發布搭載可摺疊螢幕的智慧型手機,DSCC預測,可摺疊顯示器市場將在2019年開始,緩慢爬升至310萬台。在2019年之後,隨著成本與價格的下降,以及可用性(Availability)的提升和競爭日趨激烈的市場環境,可摺疊顯示器將進一步導入至平板電腦、筆記型電腦等應用之中。DSCC進一步預測,到了2022年,所有可摺疊顯示設備的市場將提升至6,300萬台,複合年增長率為173%;總產值將達89億美元。

先進製程才是半導體製造金雞母

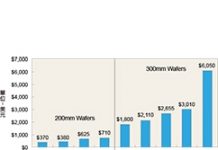

根據產業研究機構IC Insights研究顯示,全球前四大晶圓代工廠(台積電、GlobalFoundries、聯華電子和中芯國際)加工晶圓產生的平均收入預計在2018年為1,138美元,用八吋等效晶圓表示,與2017年的1,136美元持平,四大代工廠的平均單位收入在2014年達到1,149美元,然後在去年緩慢下降。

台積電2018年平均每晶圓收入預計為1,382美元,較GlobalFoundries的1,014美元高出36%,聯電2018年每片晶圓的平均收入預計僅為715美元。此外,台積電是四家廠商中唯一一家預計2018年將比2013年產生更高的每晶圓收入的晶圓代工廠。相較之下,GlobalFoundries、UMC和中芯國際2018年每晶圓平均收入預計與2013年相較分別下降1%、10%和16%。

就2018年第二季的統計,晶圓代工廠生產的不同製程和晶圓尺寸創造的營收可見。採用0.5微米的8吋晶圓創造營收370美元,而20奈米(nm)以下製程的12吋晶圓可創造6,050美元營收,兩者之間的差距超過16倍。即使以每平方英寸的方式計算,差異也非常大(0.5微米技術為7.41美元,≤20nm技術為53.86美元)。由於台積電45奈米以下的先進製程比重高,預計該公司每片晶圓的收入將從2013年到2018年以2%的年複合成長率(CAGR)成長。

隨著GlobalFoundries暫緩7奈米先進製程的研發,IC Insights認為,在未來五年內,可能只有三家廠商能提供先進製程技術/產品,即台積電、三星和英特爾。

導入失效模式設計觀念 鋰電池風險不失控

鋰電池應用無所不在,從人手一支的手機到各種電動載具,乃至廠辦甚至電網等級的能源儲存系統,都看得到鋰電池的身影。但各種電子設備的設計開發者跟使用者,對鋰電池的風險往往認識不足,導致因鋰電池而釀成的火災意外頻傳。UL認為,產品設計者看待鋰電池的態度必須有所改變,方可降低相關意外造成的生命財產損失。

UL研發總監王凱魯表示,由於材料跟結構的緣故,鋰電池先天上就是一種存在相當風險的儲能裝置,但電子系統產品的設計工程師往往將鋰電池當作一般的電子元件看待。太過掉以輕心的結果,就是因鋰電池而產生的火災、爆炸事故頻傳。小從手機、行動電源的電池爆炸起火,大到電網級的大型儲能系統付之一炬。

當鋰電池發生火災事故後,若進行深入調查,常可發現電池供應商在設計或生產上確有瑕疵,但導致災情擴大的原因,則往往是因為產品設計上沒有做好萬全對策所導致。以先前三星(Samsung) Galaxy Note 7的事故為例,兩家電池供應商所提供的產品確實都有瑕疵,才會導致手機起火爆炸;但電池設計的餘裕太小,也有一定責任。

至於更大型鋰電池的應用事故,例如波音787型客機所使用的大型鋰電池爆炸起火事件,根據事後調查的結果,除了電池本身的原始設計有瑕疵外,整個系統的損害控管機制也有設計不當之處,才會導致災害擴大。後來波音787型客機所使用的鋰電池系統經過重新設計,把最糟情況下的因應對策納入後,就未曾出再出過意外。

王凱魯認為,大型鋰電池應用都應該採用這種設計思維,如此一來,鋰電池即便出了最嚴重問題,其事故發展狀況也是經過設計安排的,也就是所謂的失效模式設計。

展望未來,隨著再生能源的發電量不斷成長,以鋰電池為基礎的商用、電網級儲能系統,安裝量將跟著水漲船高。因此,這類儲能設備在設計時有沒有針對失效狀況最好妥善安排,將會對社會大眾的生命財產安全造成重大影響。

UL近期發表了UL9540A第三版測試方法,就是針對這個議題而來。該測試方法的重點在於評估儲能電池在熱失控狀態下的燃燒情況,讓系統設計者跟消防體系得以據此做出應對的設計規畫。