熱門新聞

- Advertisement -

無畏禁令頻傳 華為:全球已獲50份5G商用合約

中美貿易戰持續上演,美方祭出華為(HUAWEI)禁令,繼高通(Qualcomm)、英特爾(Intel)等供應鏈紛暫止與華為合作後;日本、澳洲等國也跟進,像是軟銀(Softbank)於近日的股東會上透露,未來5G將不採用華為設備。面對禁令頻傳,華為指出旗下5G業務未見影響,5G商用合約持續增加,現已在全球範圍內獲得50份5G商用合約,而全球三分之二已發布的5G商用網路是透過華為部署。

華為近日於MWC19上海展會期間,舉辦主題為「5G部署拉動中國數位化升級」的5G is ON峰會,華為常務董事、運營商事業部總裁丁耘於會中表示,目前各行各業正加速擁抱5G,而5G也正快速推動社會經濟的數位化轉型及提升效率;而華為模組化、全系列的解決方案有助於營運商更輕易的建構5G商用網路。

丁耘進一步指出,截至目前為止,華為在全球已獲得50個5G商用合約,5G 設備發貨量超過15萬個,2019年上半年來有許多國家完成5G商用網路發布,包含韓國、英國、瑞士、義大利和科威特等,其中有三分之二是由華為協助構建。

丁耘強調,華為會將網路安全和使用者隱私保護作為最高綱領,持續打造安全的產品,並實施可信的作業交付來保障運營商的5G網路安全。在構建安全產品方面,華為充分參與3GPP指定的5G安全保障標準專案(SCAS),完全支持由GSMA和3GPP聯合發起的NESAS專案;而在可信的作業方面,華為會遵從國際標準ISO27001,並積極滿足更多的協力廠商可信認證。

至於美方發布華為禁令,導致多家供應鏈停止供貨,是否將大力影響華為未來業務及產品發展?對此,丁耘於峰會上回應,聲稱華為的晶片、模組、數據庫和作業系統等核心能力得到有效保護,可保持業務連續性;華為具備晶片、模組等底層能力,可以持續的發展,而非媒體所報導的,仰賴12個月的庫存以保證營運。

NI搶食半導體測試商機 SystemLink大力助攻

美商國家儀器(NI)近年來大力推動組織跟業務調整,希望在新的測試領域找到未來的成長動能,半導體測試則是備受該公司重視的新垂直市場之一。也因為如此,NI近期針對半導體測試設備所需的軟硬體,頻頻推出新的解決方案。

繼月前和半導體設備大廠東京威力科創(Tokyo Electron)、探針卡大廠FormFactor及機械手業者Reid Ashman合作推出適合5G毫米波元件量產使用的晶圓測試系統後,近日NI又和Tessolve與Johnstech展示mmWave 5G封裝測試解決方案。本解決方案能因應與 5G mmWave 封裝零件測試的相關技術挑戰,有助降低成本,也可讓生產mmWave 5G IC的半導體製造商降低上市時間延遲的風險。

NI、Tessolve與Johnstech合作展示的四核心站台mmWave 5G IC封裝零件測試解決方案,內含由Tessolve設計與製造的mmWave介面卡,以及由Johnstech設計的mmWave連接器,最高額定頻率可達100GHz。

Tessolve執行長Raja Manickam表示,該公司與NI密切合作,並充分利用其新型mmWave儀器,以協助客戶快速地在市場上推出其mmWave 產品。此方案的關鍵要素是NI半導體測試系統(STS)。展示的其中一部分包括多點mmWave測試STS設定,此設定已針對5G功率放大器、波束賦形器與收發器進行最佳化。其中顯現的一項重要優勢是模組式特性,可藉由搭配模組化mmWave Radio Head以重複使用軟體與基頻/中頻(IF)儀器,滿足目前與日後的mmWave頻帶測試需求。

Johnstech執行長David Johnson指出,5G mmWave的市場機會正迅速成長,該公司已有參與多項mmWave測試專案的經驗。與 NI合作,讓該公司在此領域內發現更多機會,特別是在製造測試的部分,因為NI提供了優異的mmWave量測作業與ATE測試速度。

除了頻頻與各家半導體製造、測試設備結盟,合推新的硬體測試系統外,NI在相關軟體的布局也越來越完整。除了已經推出多年的TestStand之外,近日又發表了新的SystemLink軟體工具。SystemLink軟體為連結的裝置、軟體與資料提供了集中化的網路架構管理介面,大幅提升運作效率與生產力。 SystemLink一方面可搭配LabVIEW、TestStand等NI自家的解決方案,另一方面則提供開放式架構,可整合多種第三方軟體與硬體技術。

SystemLink對於生產基地分散在全球各地的半導體IDM跟專業封測廠(OSAT)來說,是一項管理上的利器。藉由SystemLink,測試廠可以輕鬆掌握分散在世界各地的測試機台運作狀況,將測試機台的產能利用率大幅提高,並且簡化相關軟體部署、升級的作業流程。此外,藉由SystemLink,測試廠亦可對機台進行遠端診斷,降低機台停擺的時間。

對於IC設計業者來說,SystemLink亦可協助打破資料孤島(Data Silo)所衍生的種種問題。IC設計公司雖然未必有封測產線,但在晶片Tape out,試產的晶圓樣本回到IC設計公司後,IC設計公司通常還是會購置一套自動化測試設備(ATE),對晶圓進行種種分析跟工程測試。然而,ATE產出的實際測試資料,跟EDA或模擬工具產生的資料並不互通,形同兩座資料孤島,因此設計驗證/模擬工程師跟晶片測試工程師,常常會在資料分析上遇到許多麻煩。SystemLink的開放架構有助於解決這個問題,加快晶片前期測試的速度。

提高無線SoC整合性 芯科加快IoT產品開發時程

高整合性無線(Wireless)系統單晶片(SoC)有助於加速物聯網(IoT)設備、產品開發,實現更多應用。為此,無線晶片供應商紛紛強化旗下無線SoC設計,朝效能更好、整合性更高,但依舊保持低功耗、小體積等優勢發展,像是芯科科技(Silicon Labs)便於近期發布新一代Wireless Gecko平台--Series 2,降低物聯網產品設計成本與複雜性。

芯科科技(Silicon Labs)物聯網產品行銷及應用副總裁Matt Saunders表示,物聯網產品有多種需求,像是易於開發和部署、靈活、可靠、可維護的RF連接、使用壽命長;同時還要低功耗、小尺寸、低成本等。為滿足上述條件,並加速產品開發時程,高效、高整合性的無線SoC可說相當關鍵。

新推出Series 2支援多重協定,像是Zigbee、Thread和Bluetooth網狀網路的EFR32MG21 SoC,以及專用於藍牙低功耗和藍牙網狀網路的EFR32BG21 SoC,以滿足閘道、集線器、照明、語音助理和智慧電表等物聯網產品設計;同時透過高度整合的SoC選項和軟體再利用簡化互聯產品設計,使RF通訊更可靠和節能。

另外,針對備受重視的IoT安全,該產品也添加更多防護功能,例如專用安全核心,可實現比軟體技術更快、更低功耗的加密;真正的隨機亂數產生器,使設備認證金鑰不易遭受攻擊;安全啟動載入,確保韌體映像和遠端更新的可靠度;存取控制的安全調試,有助OEM阻擋對終端產品的未經授權存取等。換言之,利用接腳和軟體相容、具備其他專用安全技術的Series 2和模組,使開發人員能設計具備強化安全功能的新一代互聯產品、提升消費者信任度並擴展物聯網應用規模。

Saunders說明,毫無疑問地,隨著物聯網裝置的應用和多樣性日益增加,開發人員需要更靈活的解決方案,才能快速設計出具差異化的產品並加快上市時程,同時還須降低成本和設計複雜性;而該公司所推出的全新Wireless Gecko平台,提升了多種設計條件,包括無線效能、軟體再利用、RF通訊可靠度及增強安全性,加速物聯網的開發、部署及採用。

戴偉民:RISC-V產業鏈開創AIoT開放架構典範轉移

PC時代WinTel的軟硬體架構在PC/NB產品上主導資通訊產業發展,其後行動通訊接手成為下一個主流,Android與ARM成為智慧型手機的兩大支柱;而進入人工智慧與物聯網時代,下世代的軟硬體架構變革,將由強調自主、可控、繁榮、創新的RISC-V架構,帶領開創智慧與聯網無所不在的全新AIoT時代。

AIoT無疑是下一波產業的大浪潮,物聯網破碎化的特性,讓軟硬體架構醞釀新的典範轉移,芯原微電子董事長戴偉民在Computex 2019由台灣RISC-V聯盟、台灣物聯網產業技術協會主辦的「2019 新嵌入式智慧解決方案論壇 RISC-V x AIOT/5G」研討會中表示,PC時代的x86架構自主性低、不可控,軟硬體掌握在微軟與Intel手中,導致行動通訊時代來臨時,省電的RISC架構結合開放的Android系統,以智慧型手機為載體,帶領行動通訊時代的發展。物聯網更強調開放,於是從運算核心底層就開放的RISC-V架構,成為各界看好的物聯網時代硬體架構主流。

芯原微電子董事長戴偉民表示,從運算核心底層就開放的RISC-V架構,被看好成為物聯網時代新硬體架構主流。

Arm架構在過去發展的歷程中,建構了一個名為Linaro的產業推動聯盟,配合IBM、Google等大廠,投資大量的金錢和人力,讓Arm的軟硬體架構在聯盟的平台上獲得良好的發展。並透過大學校園的推廣,主動提供工具、教材與設備,讓學生在養成階段長期接觸Arm架構,成為後來市場推廣最好的種子。戴偉民直言,RISC-V產業鏈的完整性與豐富度現階段發展與Arm還有一段差距,希望可以仿造Linaro的模式,推動軟硬體平台與人才的發展。

1979年,美國加州大學伯克萊分校的David Patterson教授提出了RISC概念,也就是精簡指令集架構,2010年,該校研究團隊推出RISC-V指令集,也就是第五代RISC架構,2014年,正式發布第一版RISC-V用戶手冊,2015年,非盈利性組織RISC-V基金會成立,已有150餘家會員企業,並陸續推出商業化產品,2016年,RISC-V成為印度的事實國家指令集;美國、歐洲、俄羅斯等國家開始全國推行,戴偉民解釋,2018年RISC-V在中國逐步商業化,如杭州中天微CK902,華米黃山1號晶片的推出都是採用RISC-V架構。

RISC-V架構強調自主、可控、繁榮、創新,已獲得許多廠商支持。

2018年10月,中國RISC-V產業聯盟在上海成立,當地政府還推出RISC-V的扶植政策,戴偉民分析,IoT的破碎化和AI需要的異構運算,是RISC-V崛起的良機,Arm架構很難因應萬物聯網的多樣性軟硬體架構,完全開放的RISC-V架構,可以有許多廠商在共同的開放性基礎上,發展專用的硬體核心與軟體平台。根據非正式的統計,中國已經有超過300家公司在關注RISC-V或以RISC-V指令集進行產品開發。

台灣與大陸在AIoT的趨勢之下,可以自身的優勢為基礎,進行緊密的合作,戴偉民解釋,物聯網裝置與商機將遠大於PC或智慧型手機,掌握物聯網的軟硬體架構核心,就能掌握AIoT的發展機會。RISC-V才剛起步,與x86、Arm架構並不存在取代與競爭的問題,透過合作甚至可以共用某些基本指令集,在多樣化的物聯網產業中發展更彈性且高度成本效益的解決方案。

產品未出就受業界青睞 蘋果AR智慧眼鏡先聲奪人

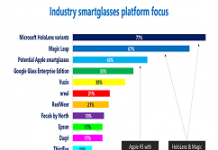

一項針對擴增實境/虛擬實境(AR/VR)業內人士所做的調查報告顯示,蘋果(Apple)智慧眼鏡雖然還未推出,但已有43%的人想選擇該公司的產品,進行相關產業應用,躋身前三大最重要的智慧眼鏡平台之列,僅次於微軟(Microsoft)HoloLens和Magic Leap。

蘋果智慧眼鏡產品雖然還未推出,但已獲得43%業界支持。資料來源:Digi-Capital(5/2019)

這是由矽谷專門進行AR/VR市場研究的顧問公司Digi-Capital,和擴增實境世界博覽會(Augmented World Expo, AWE)主辦單位,在2019年第二季針對AR/VR業內人士所共同進行的一份調查,突顯出蘋果在業內支援方面的競爭優勢。

Digi-Capital董事總經理Tim Merel指出,消費性智慧眼鏡要擴大市場規模,有五大挑戰:包括超強裝置、全天候電力、行動連結力、應用程式生態系,以及價格。從這五項挑戰來看蘋果可能推出的智慧眼鏡產品,就不會對這項調查的結果感到意外。

Merel認為,一款超強裝置能獲得較多市場關注;雖然蘋果近幾年的產品呈現出演進而非革命性的創新,但優良的設計品質仍是表現出眾。而唯有蘋果能推出像蘋果一樣品質的產品,因此其智慧眼鏡若問世,品質勢必一如既往。

至於電力挑戰,則可透過「與智慧手機連結」的產品形式來解決。Merel進一步分析,在電池技術未有重大突破之前,一副輕巧且處理大量AR作業的獨立式AR智慧眼鏡,若沒有額外使用電池包或可熱插拔電池模組,是很難維持全天運作。除非蘋果檯面下擁有秘密的電池技術,否則與智慧手機連結的智慧眼鏡,將會是克服目前電池技術挑戰的務實設計方案。

而如果是採用「與智慧手機連結」的產品形式,則行動連結力就不成問題。另外,5G網路的商用也會對行動連結力帶來正面幫助。

應用程式生態系對蘋果來說,更是一大強項。蘋果iPhone原本就建立起相當完整且龐大的應用程式生態體系,再加上自2017年開始,該公司就已發布ARKit套件供開發人員建立各種AR應用,因此整體生態系至2020年底時,已擁有約3年的ARKit開發經驗,一旦蘋果推出智慧眼鏡,開發者生態系的支援將可隨時就緒。

Digi-Capital調查報告也指出,2019年蘋果ARKit的安裝量預估將接近750萬台,2020更將上看8億台;與Google ARCore相比,後者至今安裝量大約4億台,但ARKit的平均用戶貢獻度(ARPU)是ARCore的一倍。Merel相信,蘋果完整的生態體系可以減少開發者在投入一個新的蘋果周邊平台開發上的擔心。

最後在價格方面,Merel分析,蘋果智慧眼鏡可能會是至今最貴的蘋果周邊(例如比Apple Watch貴,但比iPhone便宜),因此不會所有人都願意花錢買兩個裝置,這會限制創新者和早期採用者在產品上市後1至1年半的購買量。不過,隨著市場發展,蘋果會採取典型的價格策略來吸引更多早期採用消費者,預估2023年可賣出數千萬副智慧眼鏡。

Imec高能量密度固態鋰金屬電池 提升電動車續航力

電動車技術日益進步,對電池續航力與效能的要求也跟著提升。Imec日前推出新款高能量密度固態鋰金屬電池,大幅提升固態電池能量密度至400Wh /L,協助促進電動車發展。

Imec是奈米電子、數位和能源技術領域的研究和創新中心,同時也是EnergyVille的合作夥伴,Imec日前在歐洲電動汽車電池高峰會(European Electric Vehicle Batteries Summit)發表了固態鋰金屬電池(Solid-state Li-metal Battery),此新款電池在0.5C(2小時)的充電速度下具有400Wh/L的能量密度。

Imec還宣布已經開始與哈瑟爾特大學(University of Hasselt)合作,並在位於比利時的EnergyVille固態電池校園實驗室中優化材料並提升其技術。Imec的固態電池發展藍圖是希望能超越液態鋰離子電池性能,並在2024年達到在2~3C的充電速度下有1000Wh/L能量密度的目標。

由於現在的可充電鋰離子電池技術仍有改進的空間,還不足以顯著改善電動汽車的續航力和自主性。因此,Imec正在努力用固體材料代替液態電解質,藉此提高電池的能量密度,使其超越液態電池的能量密度。

Imec研發中心研發的固體奈米複合(Nanocomposite)電解質具有高達10mS/cm的極高導電率。使用新材料的優點就是它可以以液體的型態通過濕化學塗層,只在電極中已經就位時才轉化為固體。

Imec透過將固體奈米複合電解質與標準磷酸鐵鋰(Ithium Iron Phosphate)的陰極和鋰金屬的陽極結合,現已製造出改良電池,其能量密度為400Wh/L,充電速度為0.5C。

Imec以及EnergyVille的科學總監Philippe Vereecken表示,新電池的成功證明了新的電解液可以用於製造高效能電池。而Imec目前並在位於比利時的EnergyVille校區的固態電池實驗室中有一個300平方公尺的試驗性生產作業線(Pilot Line),幫助Imec提升電池效能,試驗性生產作業線採用類似液態電池的製造技術,因此不用昂貴的投資成本就可以從液態電池的開發轉換成固態電池。

讓資料傳輸更Safe 獨立安全元件趁勢起

IoT安全需求增,除了帶動IP、MCU等朝更強防護效能發展外,獨立安全元件(Secure Element)的興起也是一大趨勢。英飛凌(Infineon)大中華區數位安全解決方案事業處經理江國揚表示,從2019年上半年的觀察來看,公眾對安全概念的認知正變得日益廣泛,但仍需協調產業鏈上下游做出更積極的部署以防患於未然。公眾對安全概念的認知一方面來自各大安全方案廠商更加積極的推動,另一方面也來自於對重大安全事件或漏洞對社會、家庭及個人影響層面的擔憂。

江國揚進一步說明,依據不同的攻擊目標駭客會選擇不同的攻擊方式,軟體攻擊、通訊攻擊、硬體攻擊都會是駭客可選的攻擊介面。就目前已知的攻擊案例來看,針對硬體的攻擊呈現出日益上升的態勢,且通常針對硬體的攻擊對用戶帶來的影響更為隱蔽也更為直接。因此,要強化物聯網安全,須圍繞三個主要概念,其分別為機密性、認證性和完整性,而這些概念可以表示為:

1.敏感性資料在傳輸與存儲的過程中是否受到保護?

2.物聯網系統(設備、伺服器等)的各組成部分如何鑒別它們的身份?還是通過數位技術偽裝的?

3.物聯網系統中的這些元件是否受到損害或感染?

而要滿足上述條件,採用安全晶片做為系統各組成部分的安全可信任根,是個適合的方式已有越來越多的廠商正加強導入分離式安全硬體晶片。而因應物聯網應用對晶片安全的各種需求,英飛凌開發出OPTIGA系列產品,包括OPTIGA TPM(可信平台模組)作為一個標準化的、功能豐富的安全解決方案,以及OPTIGA Trust系列(Turnkey解決方案)。

江國揚指出,物聯網包含諸如智慧家庭、智慧工廠或更多其它應用領域,不同的應用領域因其場景化的差異會引發不同的技術趨勢和安全需求。這裡面存有共性的地方,就是隨著網路互聯互通能力的深入普及,以及網路及設備智慧化程度的快速提高,都會不斷優化其業務模式及核心競爭能力,而對AI、大數據、雲端運算等技術的結合和依賴又會催生基於安全與隱私保護方面的挑戰,並演化為對更高等級安全部署的需求。

江國揚進一步透露,英飛凌之所以強調基於分離式硬體安全晶片加強安全防護,是基於深度預防的部署策略,並從安全需求演化、攻防演練、安全產品定義,安全產品開發與測試,協力廠商全球權威安全認證等一系列能夠形成閉環的流程輸出解決方案。這種解決方案可以有效地對設備身份認證、資訊的安全加密、資料的完整性保護等各個層面進行有效地加強,而這些加強是不作任何安全防護甚或僅基於主處理器的軟體機制不能比擬的。

5G垂直應用潛力大 專網建置勢在必行

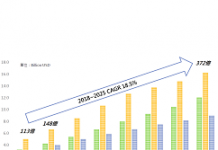

預期5G世代主要營收主要來自企業垂直應用,而企業垂直應用數位化的趨勢帶來了建置專網(Private Cellular Network)的需求。據MIC統計,2018年全球行動專網市場規模為113億美元,估計到2025年將成長超過兩倍達到372億美元。專網是為了特定用途,由企業或組織自行付費建置限定區域內之行動網路基礎建設,而該網路只限於特定用戶可使用。

Nokia台港澳業務銷售總監鄭志中指出,5G開始服務,大家不斷討論究竟哪些應用需要如此的高速度與低延遲?在垂直產業的應用對涵蓋、時延、及安全等要求更加嚴格,5G專網建置需求應運而生。

台灣的企業深怕技術設備落於人後,對5G專網建置早已躍躍欲試,然而目前電信營運商與企業在認知上仍有興許落差,是否會有企業專用頻譜還要靠各方共同努力找到最好的運作方式。

對此,遠傳電信協理汪以仁提出他的看法,垂直產業對於專網的需求是必然的,他表示支持建置專網,但不認同企業專用頻譜。由於頻譜是有限資源,應該發揮最大效益。若切割專用頻譜給垂直產業,電信業者能夠提供給消費者的頻譜資源將會短少。同時,若企業對建置網路的技術不熟悉,也可能影響整個產業的發展速度。

汪以仁表示,電信業者可以協助建置專網,並利用邊緣運算(Edge Computing)來保障企業注重的資料安全,讓企業可以專注於本身的技術發展,而網路建設的維運就交給熟悉此領域的電信業者。藉由跨產業合作、凝聚共識,一同實現5G專網建置。

從雲端到終端 微軟積極布局IoT資安防禦

為提升IoT裝置設計、部署安全,雲端業者除陸續訂定相關準則供上、中、下游產業鏈參考之外,同樣也提供技術支援,微軟物聯網亞太創新中心總經理葉怡君表示,以往產品設計多是先求有再求好,安全並非是第一考量,很少有人會在產品設計或是推出之時,指出產品的「不安全」;對於OEM、ODM業者來說,當還沒有任何消費者的「使用反饋」,就直接指出產品安全堪慮是有點「掃興」的。

然而,近幾年創新技術紛起,像是臉部辨識、物聯網、智慧監控等,這些應用開始跟消費者自身隱私息息相關,於是,消費者開始在意個資保護,IoT安全防護需求因而開始提升。除了消費者隱私保密意識興起外,頻繁的資安攻擊事件也是推力之一,例如時常聽到某些明星被駭,雲端儲存私密照片被駭客破解後四處傳送;又或是之前鬧得沸沸揚揚的台積電機台中毒事件,更讓消費者或企業體會到資訊防護重要性。

葉怡君指出,例如工廠機台中毒、雲端遭駭使得個人私密資料外流等新聞層出不窮,加上歐盟發布「一般資料保護規則(GDPR),讓消費者和企業主的安全意識逐漸高漲,對於產品安全要求上開始從以往的「有就好」,慢慢轉向「高安全、高防護」。因為在IoT時代,到處都有聯網設備,而任何一個點都有機會成為駭客攻擊的目標。

因應此一趨勢,微軟提供雲到端的技術支援。在雲端方面,微軟備有Microsoft Azure IoT平台,該平台結合了持續成長的整合式雲端服務(分析、機器學習服務、儲存體、安全性、網路功能及Web),為資料提供保護與隱私權。同時,Microsoft的模擬缺口策略會透過由軟體安全性專家組成的專屬「紅隊」,來模擬攻擊、測試要偵測的Azure能力、防範新興威脅,以及從缺口中復原。

此外,微軟的系統能提供持續的入侵偵測與防護、阻斷服務攻擊防護、一般滲透測試,以及可協助識別及緩解威脅的法務工具。Multi-Factor Authentication可為存取網路的使用者提供額外的安全性層級。 此外,針對應用程式和主機提供者,微軟會提供存取控制、監視、反惡意程式碼、弱點掃描、修補程式及組態管理。

至於終端方面,微軟推出強化MCU聯網安全的Azure Sphere方案。微軟Azure Sphere總經理Galen Hunt表示,MCU可說是小型裝置的腦袋,其裝載著運算、儲存、記憶體與作業系統等資源,估計每年內建MCU的裝置部署數量超過90億台,雖然目前僅有少數的裝置連網,但不出幾年,所有的裝置都將具備連網MCU。

而Azure Sphere結合微軟在雲端、軟體及裝置技術方面的專業知識,提供實作安全性的獨特方法,從晶片開始並擴充到雲端。換言之,經由Azure Sphere認證的MCU將內建聯網能力和Microsoft Pluton安全技術,並執行微軟所設計的Azure Sphere OS,再連結至微軟的Azure Sphere安全雲端服務,以管理所有Azure Sphere裝置的服務,處理裝置與裝置之間,或是裝置與雲端之間的通訊,可藉由線上故障報告監控所有的安全威脅,還可藉由軟體更新升級安全功能。

葉怡君說明,推出Azure Sphere不代表微軟要開始賣MCU,因微軟專長還是在於軟體和雲端服務,因此仍須跟硬體設計業者合作,例如聯發科、NXP等。Azure Sphere目的在於讓產業能有個「參考設計示範」,因為MCU研發涵蓋許多層面,不是每個業者都有能力自行設計既安全又高效的產品,而Azure Sphere可節省開發複雜度和時間。

葉怡君指出,要確保雲到端的安全性,需要有一個整體的解決方案;同時,雲端業者除了提供技術支援外,也同時扮演一個領頭羊的角色。以微軟為例,有了從雲到端的整體解決方案,意味著微軟相當重視IoT安全,也讓企業主、客戶和消費者理解到安全的重要性。

馬不停蹄 PCI-SIG計畫2021完成PCIe 6.0規範

PCI-SIG於不久前正式發布PCIe 5.0標準之後,近日又於開發者大會上宣布PCIe 6.0的規劃,指出PCIe 6.0的速率和PCIe 5.0相比將再提升一倍,達到64 GT/s,且仍具向後相容性,提供高效率、高性價比的效能,PCI-SIG預計PCIe 6.0的規範將於2021年完成。

PCI-SIG主席兼總裁Al Yanes表示,該協會正持續滿足現今資料吞吐量需求,而延續PCIe 5.0規範設定趨勢,PCIe 6.0制定的腳步持續加快,致力在一個產業能接受的時間範圍內訂定出傳輸頻寬翻倍的標準。

據悉,PCIe 6.0標準的頻寬最高達256 GB/s(在16通道配置下)、原始傳輸率高達 64GT/s,各項標準均是PCIe 5.0的兩倍;同時,PCIe 6.0兼容以往的PCIe介面,不過,和PCIe 5.0不同的地方在於,PCIe 6.0會採用Pulse-Amplitude Modulation 4(PAM4)的編碼技術,而非PCIe 4.0和PCIe 5.0的Non-Return-to-Zero(NRZ)技術,並且採用前向糾錯(Forward Error Correction, FEC)技術提高傳輸速率。

Principral...