物聯網

未來五年全球MEMS/感測器產能投資大灑幣

由於通訊、運輸、醫療、行動、工業和其他物聯網(IoT)應用的爆炸性需求,根據半導體產業協會SEMI研究指出,預計從2018年到2023年,全球MEMS和感測器晶圓廠的總裝機容量將成長25%,達到約當每月470萬片八吋個晶圓。

微機電與感測器產能成長趨勢 資料來源:SEMI(10/2019)

該報告涵蓋從2012年開始的12年,預測到2023年,MEMS晶圓廠將占所有MEMS和感測器廠的46%。影像感測器晶圓廠將占總數的40%,同時生產MEMS和影像感測器的晶圓廠占14%。

2018年日本在MEMS和感測器產能方面居世界領先,其次是台灣、美洲和歐洲/中東。到2023年,中國的裝機容量有望從2019年的第六名上升到第三名。預計到2023年,日本和台灣將保持前兩名的位置。

從2018年到2023年,產能設備投資每年約40億美元左右,其中大部分支出(估計為70%)用於建設12吋影像感測器廠。同期,日本的晶圓設備投資預計將在2020年達到頂峰,接近20億美元,而台灣在2023年將突破16億美元。總而言之,從2018年到2023年,將新增14個新的晶圓廠投產,以八吋或十二吋的晶圓生產MEMS和感測器。中國的新晶圓廠程長最快,其次是日本、台灣和歐洲。

羅德史瓦茲2019年度科技論壇圓滿落幕

全球行動通訊技術在短短十多年間快速演進,當4G逐漸遍及全球的同時,新一波的5G浪潮早在數年前已蘊釀而生,透過新的頻寬開發及延展,未來的5G世代將引領人們迎向一個更快速、更便利的世界。因此,在5G正式商轉前,電信營運商、晶片製造商及行動裝置廠商皆積極投入大量資源搶先布局。

羅德史瓦茲(R&S)於11月12、13兩日分別在台北美福飯店及新竹國賓飯店舉辦年度科技論壇:2019 R&S Technology Week in Taiwan。羅德史瓦茲邀請到財團法人電信研究中心副執行長林炫佑、工研院資訊與通訊研究所副所長丁邦安以及台灣諾基亞(Nokia)技術總監陳銘邦等三位重量級講師帶來主題演講,內容涵括5G特性與垂直應用、各項創新應用與外部資源連線帶來的資安風險挑戰、5G基地台白牌化之龐大商機及其所面臨的挑戰、各國5G發展現況簡述、5G網路布建及相關技術發展時程介紹。

此外,羅德史瓦茲同時也請來R&S德國總公司技術專家,針對5G技術發展及量測方案提供完整介紹,內容涵蓋毫米波暨OTA、兆赫茲(THz)、5G NR等最新技術及標準規範;並規畫解決方案展示區,包括5G行動通訊多功能模擬基站、自動化測試解決方案、5G與後5G寬頻量測、物聯網無線技術解決方案及5G FR1 MIMO量之應用等主題。

本次R&S年度科技論壇與會來賓遍及電信系統營運商、行動通訊裝置製造商、產品研發技術人員、學術研究單位等不同領域;羅德史瓦茲也期望持續與各產業緊密合作,在即將到來的5G世代中創造無限可能性。

打造安全物聯網 系統層級檢測方法提對策

對有意導入物聯網應用的企業或組織而言,資安是不容妥協的重點。但若要守護物聯網的資安,光是靠防火牆或防毒軟體這類工具,是不夠的。資安是一個系統層級的問題,因此必須要有系統層級的對策。財團法人電信技術中心(Telecom Technology Center)正與國際大廠及各領域的成員合作,共同制定資安檢測標準,並發展對應的工具跟方法論。而為了鼓勵各界利用,此標準為開放標準,任何組織或企業都可以利用這套檢測標準,來為自家的物聯網應用進行全面性的健康檢查。

財團法人電信技術中心副執行長林炫佑表示,系統層級的資安檢測標準可協助物聯網設備製造、系統整合,甚至是應用服務提供者,掌握物聯網系統的安全風險,進而落實對應的防禦措施。

財團法人電信技術中心副執行長林炫佑指出,國發會正在推動亞洲矽谷計畫,倡導物聯網應用,而強化物聯網的資訊安全,則是其中不可或缺的一環。但物聯網應用種類繁多,涉及的設備型態也十分多樣化,這使得守護物聯網資安的工作變得千頭萬緒,產業鏈的各方都必須承擔一定的責任。系統層級的資安檢測標準,則可協助設備製造商、使用者在實現安全物聯網的過程中,逐步理出頭緒,進而落實對應的防禦機制。

具體來說,要實現系統層級的物聯網安全,資安團隊必須先從威脅模型的建立著手,找出可能危害系統安全的資安威脅型態;第二步則是針對這些資安威脅型態進行系統漏洞偵測,找出防禦脆弱的環節;第三步則是針對這些環節進行滲透測試,確認是否能成功滲透。最後則是對此漏洞可能造成多大的損害進行衝擊評估。

這套標準作業流程可用來評估物聯網系統的安全程度,且根據電信技術中心的經驗,目前市面上有很多物聯網設備都是有漏洞的,而且很難修補。

林炫佑分析,這些漏洞之所以難以修補,主要原因有以下幾個:一、系統過於老舊,早已有大量漏洞被發現,但原廠已停止對這些系統提供修補或維護;二、系統在設計時沒有把資安納入考量,當發現漏洞時,修補的代價太高。因此,當企業或組織在採購、招標時,就應該把資安規格寫入招標採購書內,這樣供應商才會在產品開發時,把資安納入設計考量。

簡言之,要實現物聯網安全,使用者、系統整合商、設備供應商,乃至更上游的晶片業者,每個成員都有自己的守備區,只有當整個生態系統中的各方都扮演好自己在資安上該扮演的角色,物聯網系統的安全才能得到保障。

目前電信技術中心所提出的檢測標準跟分析工具,已經獲得超過30家設備商、系統整合商和地方政府採用,而為了進一步吸引更多廠商採納此標準,電信技術中心採取開放策略,將相關文件、資料放在網路上供有興趣的使用者參考。電信技術中心也會根據使用者的回饋意見,持續進行標準更新,讓此一標準跟相關工具不斷與時俱進。

釩創科技將Apple生態圈裝置應用帶入大型建案

面對全球5G+物聯網時代的來臨,世界品牌大廠陸續推出各式的智慧生活產品及應用服務,但對於一般消費者來說如何進入智慧家庭服務並跨出實質智慧生活的第一步仍是困難重重。因此,Apple Homekit 開發權威釩創科技以豐沛的國際市場開發經驗正式提出以「智慧基礎建設」引領市場的解決方案,由其旗下的「蘋果家庭智慧電信門市」結盟台灣智慧家電領導品牌禾聯碩,及台灣智慧物聯網領域各家大廠,協同銷售搭載Apple生態圈服務之賓士汽車的中華賓士,共同於11 月8 日在台北市三創生活園區舉辦第一屆台灣蘋果智慧家庭設計師年會THDC(Taiwan Homekit Designers Conference ),當日將邀請各大建商及室內設計裝潢產業各界菁英共同參與盛會。

THDC年會舉行之目的,期望將Apple 智慧居家生態圈平台Homekit,對於智慧家庭的應用與裝置結合Apple 既有終端商品如iPhone/iPad/Mac/HomePad/Apple TV 等,以簡單且有感的智慧家庭基礎建設「輕蘋果工程」,置入全新智慧建案及室內裝潢設計產業中,從最初的規劃就將需求與應用考慮到位,從「智能燈光控制」之配置走線、「智慧電源使用管理」的拉線配裝、到「環境狀態的智能偵測」管理、「室內WiFi 聯網」的完整覆蓋、「客製化情境使用」的需求打造及保障使用者售後服務的「系統升級及維護」的雲端服務,自最根本的細節就預先導入智能居家系統,便能避免家庭環境後續添加智能設備時所造成的工程變更,提升整體建案、室內裝潢完成後裝設其它DIY設備的方便性及不動產價值,也進而讓使用者能更完整感受Apple產品及服務的完整生態圈情境,以及Apple 獨家為用戶所帶來的隱私與系統使用安全保障。

2019年台灣IC設計業成長4.6%達6711億元

2019年台灣IC設計業,因在智慧家庭/真無線(TWS)藍牙耳機/智慧音箱及ASIC相關業務持續成長之下,半導體設計服務業也持續看好,預期台灣半導體設計業2019年產值為新台幣6,711億元,較2018全年成長4.6%。

工研院產科國際所指出,隨著智慧物聯網(AIoT)的需求逐漸高漲,帶動電子產品從早先的單一運作,進而藉由感測週邊資訊,再進行資料處理,並與其他電子產品進行溝通,整體架構成為物聯網系統。也因為感知、運算和通訊是AIoT的基本需求,帶動半導體在感測、微處理和通訊上的應用市場將持續擴張。

工研院預估,2023年前三大的物聯網產品分別是智慧電視、自動駕駛輔助系統(ADAS)及智慧型安防監視器。產值分別達到34億4,600萬美元、28億200萬美元與27億500萬美元,2018年至2023年的年複合成長率分別是7%、199%與62%。

此外,在嵌入式處理器核心架構中,ARM仍是霸主,但近年來RISC-V受到多家廠商擁戴,尤其是RISC-V開源架構沒有授權問題,廣受AIoT產品廠商青睞。傳統通用晶片的模式將愈來愈難適應碎片化AIoT場景的需求,開源、開放是大勢所趨。在晶片開源的商業模式帶動下,未來預期有更多的系統廠商將會開始自製晶片,半導體設計業者宜多加注意這個新類型的生態圈。

數位轉型需求帶來的資安新挑戰

傳統 IT 資安措施力有未逮

資訊安全的框架,若講到連網裝置,不外乎五個構面:裝置確認 (Identify)、裝置保護(Protect)、事件偵測 (Detect)、事件回應 (Respond)、修復彌補 (Recover)。透過這樣的框架,企業在這一層一層的交錯防護網裡面,即使無法百毒不侵,也能將資安事件的衝擊降到最低。然而,面對越來越多非傳統的連網裝置,這樣的框架在實際執行上,越來越不像字面上看來這麼容易。當裝置無法部署安全軟體,甚至無法被確認,後置的偵測、事件回應與修補,顯然都斷了鏈。

NIST網路安全核心框架,資料來源:NIST

巨大的損失竟來自不起眼的裝置

2019年六月,一份來自美國太空總署 (NASA) 的內部調查報告,為業界敲響了一聲警鐘。NASA下屬的火箭推進實驗室 (JPL),確認遭到駭客攻擊,與火星計劃相關的資料 中,有一筆500MB內含23個重要文檔,已確認落入駭客手中。調查報告明確顯示這是一個標準的 APT 攻擊案例,跟其他案例相似之處在於本案目標明確,滲透潛伏期也夠長。另一方面,引起資安人員注意的,則是這個攻擊的發動起點是一個名為樹莓派 (Raspberry Pi) 的開發裝置。

「我們無法禁止研發工程師使用樹莓派並接入公司網路,因為這是現今科技產品開發的常態。然而我無法知道這個裝置何時上線,現今也沒有相對應的標準套件可以安裝在樹莓派上面來確保資訊安全,這才是我們的恐懼。」類似的訪談對話重複出現,也讓趨勢科技的資安團隊開始思考一個根本性的問題 – 有沒有可能取最大公約數,在現今的企業環境中,用標準化的方式來保護樹莓派這個被廣泛使用的裝置?如此一來,樹莓派的存在,不再成為企業資安框架的破口,讓研發人員以及網管人員,都可以欣然接受樹莓派作為開發工具的便利,同時不失其安全。

各種介面一應俱全的樹莓派 資料來源:RaspberryPi.org

趨勢科技成為市場先行者

順從市場的需求,趨勢科技將其物聯網安全套件中的主要功能,如入侵防禦 (IPS)和白名單管理等等,整合為標準化的樹莓派安全套件,同時也開發了一套簡易的應用程式,幫助網管人員找出企業網路中的樹莓派裝置。深入市場兩年,趨勢科技不僅保護了許多企業中的非傳統裝置,更發現許多大型企業開始大量部署樹莓派裝置,為企業內部提供特規的網路服務。為加速數位轉型的腳步,企業的研發團隊無不枕戈待旦、追求新技術與新應用,而負責資安的您,面對多平台、多設備的複雜環境所帶來的資安挑戰,自然責無旁貸!

IoT設備資安事件資訊看板示意圖,資料來源: 趨勢科技

作為資安人,您是否理解物聯網裝置在企業內部的安全狀態呢?不如先從這個問題問起:駭進 NASA 的樹莓派,您的企業中有多少個?

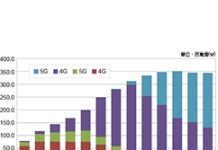

2025年物聯網模組產業規模將達3.5億

根據產業研究機構Strategy Analytics的最新研究指出,隨著5G模組於2019年開始緩慢發展,4G IoT模組的出貨量將在三年內達到頂峰,而2023年將成為關鍵轉折點,因為5G模組的數量將超過4G模組。汽車市場將是物聯網蜂巢式模組的最大消費者,並將在2025年之前明顯提高其市場比重。

Strategy Analytics表示,5G的低延遲優勢將使需要即時通訊的物聯網應用成為可能,例如卡車車隊、自動駕駛、低延遲和QoS。製造業以及醫療保健中的遠程手術等領域。當發展至獨立式(SA)5G網路架構以後,用於IoT的5G變得非常有趣。能夠根據客戶要求和eMTC提供網路切片而且NB-IoT標準也與5G NR(新無線電)一起升級到3GPP Release 16的第二階段,很明顯,在預測期內5G將能夠滿足廣泛的IoT需求。”

Strategy Analytics認為,預計中國的成長不會放緩,因為它在亞太地區處於領先地位。除了國家對包括智慧家電和高階消費電子產品在內的製造業進行投資之外,中國政府還在工業控制、能源、金融服務和醫療保健等領域促進物聯網的發展。作為官方智慧城市試點項目的一部分,還將向市政當局和經濟開發區提供資金,這些試點項目正在尋求使用物聯網應用來解決主要的城市問題,例如交通阻塞和污染。

台灣晶片廠導入區塊鏈技術 開創物聯網應用新局

資策會宣布推出「微控制器IoT上鏈管理技術」解決方案,將和兩家台灣晶片大廠實證合作,以期達到低算力、高頻量、跨鏈資料識別之效益,大幅降低區塊鏈+物聯網的整合門檻,以物聯網晶片擷取資訊上鏈並因此強化信賴機制,未來可望進一步應用在健康醫療、交通物流、零售等更廣泛的應用領域。

資策會數位服務創新研究所(服創所)主任何偉光表示,區塊鏈物聯網深具應用發展潛力,但也存在許多瓶頸,例如萬物上鏈將使得物聯網裝置運算需求過高、難以承受大量IoT裝置數據傳輸需求,還有IoT介面格式不相容導致跨系統資料交換不易等,都是亟須克服的難題。

因此,「微控制器IoT上鏈管理技術」解決方案包含三項關鍵技術:IoT裝置端的Porting kit上鏈技術(區塊鏈化),結合IDEAS Chain平台佈建裝置上鏈,並以多階層資料授權管理智能合約,綜合達到低算力、高頻量、跨鏈資料識別的效益。

資策會將和台灣兩家晶片大廠進行實證合作,以關鍵技術協助台灣IC業者整合自家單晶片產品,運用分散式稽核技術搭配Cortex-M等級晶片,達到產品出廠即上鏈的功能;再結合資服業者分散式代理人引擎(Dapp),將大量高頻的IoT數據切片壓縮分層上鏈;再輔以分散式身分識別(DID)為基礎的交易網路框架,來發展多階層資料授權管理智能合約。

整體而言,「微控制器IoT上鏈管理技術」解決方案可望補足台灣物聯網IC業者區塊鏈化的技術門檻,驅動服務模組化創新設計,為產業生態系營造更有利的發展環境,爭取切入物聯網新應用領域。

先前區塊鏈技術因虛擬貨幣聲名大噪,但其實區塊鏈除金融外,也可應用在醫療病歷、生產履歷、智能合約等領域。以健康照護區塊鏈帳本為例,健保資料、就醫資訊以及具備物聯網功能的體重計、血壓計、智慧手環等裝置數值均上鏈後,便能有效紀錄並永久驗證資料,創造更具信任的流程,當跨院轉診時,這些個人健康資訊能提供給醫師或藥師診斷,甚至可提供給保險公司驗證並直接進行核保。

區塊鏈的技術特色是分散式帳本、去中心化、防止資料竄改等,因此當區塊鏈遇上物聯網,以擷取自機器的數據進入區塊鏈,便不需要擔心人為輸入的造假疑慮,更能從源頭強化信賴機制。

資策會將於10月16日至18日台北國際電子產業科技展期間,在南港展覽館1館展出「微控制器IoT上鏈管理技術」解決方案,期望進一步促成區塊鏈與物聯網的技術整合,擴大未來應用商機。

深耕布局/策略精準 聯發科5G華麗轉身

5G的商業化進展帶來許多機會,而隨著各國陸續將5G商轉列為國家科技競爭力與國力的重要指標,積極推動5G產業化,聯發科身為台灣最重要的通訊晶片廠,多年前就已經投入技術研發,投資超過新台幣1,000億元,而率先推出5G SoC,且初代產品僅鎖定6GHz以下頻段,成為現階段市場上最成熟的5G晶片解決方案之一,協助聯發科在5G時代跨出成功的第一步,未來兩年的表現更備受期待。

各國力推5G產業化,中國大陸已經釋出四張5G執照,台灣也提前在12月10日進行第一波5G釋照,近日瑞信證券更新2020~2021年全球5G手機出貨預測,預估2020年5G手機出貨達1.76億支,比聯發科法說預估的1.4億支還高,2021年進一步增加到4.2億支;看好聯發科2020年5G晶片出貨量達3,000萬至7,500萬顆,因此連帶將其財測、股價目標價雙雙上修,聯發科已經成為5G指標概念股之一。

聯發科執行長蔡力行在2019年初新春茶會中對媒體承諾,將改善該公司營收毛利率達40%以上,並且5G的技術力與產品力都保持在領先群,時間僅過半年左右,這些目標已具體表現在該公司近期表現。聯發科通訊系統設計研發本部總經理黃合淇表示,從晶片設計商的各自晶片研發、生態圈共同研擬共通標準與測試規範、通訊設備商的技術驗證、通訊運營商的晶片驗證到消費者參與全面商轉的五大關鍵步驟,該公司投入研發累積近新台幣1,000億元在5G晶片的開發上,其中台灣就占了七成以上的人力;5G對聯發科是跨平台的機會,因其高頻寬、低延遲的特性,應用層面較4G廣,除了手機,各類物聯網、電視、汽車等也將是5G的應用範圍。而不管是新技術研發、參與5G國際標準制訂、產品上市時間,都比過往投入更多時間、人力與資金等資源。

券商看好聯發科的獲利表現,將因5G的發展持續亮眼,另外包括既有穩定的物聯網和ASIC業務推動下,2020、2021年表現均可達雙位數成長,預估近三年EPS將拾級而上為13元、19元及22元。黃合淇指出,面對5G時代,聯發科技於第一梯隊率先提供5G SoC,協助首批5G終端及時上市,加速5G生態體系成熟,將提供用戶更好的使用體驗;並推出3A策略,讓世界每個角落的人們都能用得著(Accessibility)、付得起(Affordability)、買得到(Availability),期待大家都能受惠於5G所帶來的機會、提升及豐富大眾的生活。

聯發科寄望5G SoC將重新擦亮該公司的招牌

面對5G的技術躍升,大部分晶片廠都急於將高頻毫米波技術整進5G晶片組,因此多半遭遇產品效能與完成度瓶頸,黃合淇認為,6GHz以下中低頻產品因為與現有4G使用頻段較接近,相關零件與產業鏈相對成熟,重點在如何提供高整合度與低功耗的5G終端產品,讓消費者在享受高速傳輸的同時仍有與4G相近的手機尺寸及待機時間等;而毫米波頻段的物理特性造成了傳輸距離較短以及訊號容易受遮蔽的先天問題,除了陣列天線整合以及終端功耗更嚴重的問題,電信業者的網路布署以及手機波束控制如何讓毫米波接收訊號更穩定,且平滑的與中低頻訊號切換,都是商用布署過程中需要持續測試與調校的地方。也就是高頻毫米波的問題需要整個環境與技術建設的改善與配合,現階段要發揮毫米波技術優勢顯然還有困難。

展望未來,黃合淇強調,聯發科二十多年來在通訊(Communication)、多媒體(Multimedia)與運算(Computing)三大技術領域累積的基礎與優勢,在5G讓各式AI的創新應用得以具體實現的技術實力上,產生極大的發揮空間。隨著技術演進與新市場興起,在行動通訊與傳統消費性電子領域外,未來幾年在全球物聯網、車用電子、客製化晶片等應用的成長商機也是聯發科持續布局的面向,還有更多應用會在5G啟動下的智慧城市中被開發出來,用來提升和豐富人們的生活。

IoT從消費走向農漁牧業 智慧土壤監測確保環境品質

因此,為了了解生存的土地與善盡保護所居住的土壤環境,進而設計此智慧型土壤感測與物聯網系統。其中,結合LoRa與NB-IoT通訊協定,以及整合多種感測器,如土壤感測器與溫溼度感測器。此外,為了讓各個節點可以不受到地域的影響,透過太陽能電池供電,布建出可偵測大範圍面積的適量LoRa節點。最後,進而達到讓整體系統可快速安裝與監測的目的,並可延伸至農漁牧產業等多方面的產業應用。

物聯網感測從消費走向農業

隨著目前的資訊產業與通訊技術不斷地快速發展,將各項消費性產品、智慧感測產品、農業等應用廣泛結合物聯網(Internet of Things, IoT)應用於各大領域,並收集大數據(Big Data)用於改善與突破產品的全方向性能。

這使得產品在安全、可靠度、節能與環保等各方面都有了相對大幅度的進步。但隨著控制單元與智慧單元的增加,需讓裝置的複雜度降低又具有長距離通訊以及保持長續航力發展。其中,NB-IoT就以低功耗廣域網路(LPWAN)規範,能夠在極度節省電力消耗的情況下,進行長距離資料傳輸,以利布署蜂巢式網路的物聯網裝置。

而原本僅在通訊產品或是消費性產品的相關電子技術切入到環境與農漁牧業產業是一個相當重要的課題。目前隨著通訊網路與半導體技術不斷地發展,並加上新的NB-IoT通訊協定被制定與開發出來,使得環境監控系統亦不斷地擴充,並逐漸衍生出各式不同智慧感測設備。

因此,如何使智慧感測產品與環境感測搭配,不論是土壤監測系統、溫度監測系統、溶液PH監測系統值能整合並實現在整個環境監測場域,那麼就須建置與規劃一套完善的通訊協定與雲端資料庫,並讓所有感測資料或是環境資訊可以在雲端內以最完整的網路相連接,進而使單純的環境感測產品發展成為完整的智慧土壤環境監測與聯網系統。

此系統運用LoRa無線網路來實現整個觀測區內的土壤、環境資訊的擷取,並運用NB-IoT的技術將該區土壤感測資訊的資料上傳。其中,運用HT66F2390單晶片來實現LoRa與NB-IoT閘道器與訊號收集與傳輸的核心功能。

物聯網技術可確保農漁牧環境品質

民以食為天,農業產業在日常生活中扮演著不可或缺的角色。而在這高科技工業快速進步的社會裡,如果能將相關高科技電子資訊技術帶入農業產業中,除可節省人力與物力的成本外,亦可在無形中增加土壤種植與農漁牧成長的環境品質。以下列出本系統創新性,完整性與可用性。

.自行開發設計環境監測的物聯網系統以符合使用者需求。

.利用NB-IoT和LoRa低功耗的特性,大幅延長節點待機時間,增加系統續航力。

.系統透過太陽能供電,易於安裝與布建系統。

.用多種感測器建立物聯網環境監測點。

.架資料庫即時更新存取環境測點資料。

.用GPS定位讓使用者易查詢節點位置。

.系統可依照使用需求增減LoRa節點,減少資源浪費。

.隨時查詢土地最新資訊,快速掌握土地環境。

智慧型土壤感測工作原理

本系統使用盛群旗下的HT66F2390與土壤感測器、GPS模組、土壤感測器與LoRa模組等元件所設計而成。主要的工作原理包含:GPS、I2C、UART、ADC、物聯網、NB-IoT、LoRa、太陽能發電等設計原理。

MCU核心元件

本系統主要為物聯網技術應用,透過環境測點將數值傳入主機端匯入資料庫。在環境監測點的建立上使用盛群的MCU進行收值,並透過LoRa子節點模組傳送至LoRa主節點模組。最後,再透過NB-IoT模組上傳至雲端資料庫。其中,所有的LoRa與NB-IoT模組都是由MCU以UART介面來控制與驅動。

GPS工作原理

GPS稱之為全球衛星定位系統,為美國國防部研製和維護的中距離圓型軌道衛星導航系統。GPS系統具有多種優點,其包含使用低頻訊號,縱使天候不佳仍能保持相當的訊號穿透性。

而高達98%的全球覆蓋率,且具備高精度三維定速定時,以及快速、省時與高效率。全球定位系統可滿足位於全球地面任一位置或近地空間的用戶端連續且精確的確定三維位置、三維運動和時間的需求。

該系統包括太空中的31顆GPS人造衛星;地面上1個主控站、3個資訊注入站和5個監測站,以及作為用戶端的GPS接收機。除此之外,最少只需其中3顆衛星,就能夠迅速確定用戶端在地球上所處的位置以及海拔高度;如果所在位置能接收到的衛星訊號數越多,那麼解碼出來的位置就會越精確。

在此系統中,所採用的GPS模組型號為NEO-7m,其功能是定位LoRa節點目前位置,以利得知所要感測的土壤資訊。

I2C工作原理

I2C字面上的意思是積體電路之間。如圖1所示,為I2C匯流排示意圖。它是一種串列通訊匯流排,使用具備容錯機制的主從架構,其由飛利浦公司在1980年代為了讓主機板、嵌入式系統或手機用以連接低速週邊裝置所發展的匯流排規格。

圖1 I2C匯流排示意圖

I2C只使用兩條雙向漏極開路(Open Drain)(串列資料(SDA)及串列時脈(SCL)),並利用電阻將電位提升。I2C允許相當大的工作電壓範圍,但典型的電壓準位為+3.3V或+5V。

I2C參考設計使用一個7位元長度的位址空間但保留了16個位址,所以在一組匯流排最多可和112個節點通訊。而常見的I2C匯流排依傳輸速率的不同而有不同的模式:標準模式(100Kbps)與低速模式(10 Kbps),但時脈頻率可被允許下降至零,這代表可以暫停通訊。而新一代的I2C匯流排可以和更多的節點(支援10位元長度的位址空間)以更快的速率通訊,像是快速模式(400Kbps)與高速模式(3.4Mbps)。雖然最大的節點數目是由位址空間所限制住,但是實際上也會被匯流排上的總電容所限制住,一般而言為400pF。

此外,I2C被應用在簡單且其製造成本較傳輸速度更為要求的週邊上。I2C的另一個強大用途在於微控制器的應用,利用兩條通用的輸入輸出接腳及軟體的規劃,可以讓微控制器控制一個小型網路。

最重要的是,週邊元件或是IC可以在系統仍然在運作的同時,加入或移出匯流排。這代表對於有熱插拔需求的裝置而言是個理想的匯流排。

UART工作原理

UART為串列傳輸縮寫,串列傳輸為CPU與周邊裝置,或者是CPU與CPU間的資料傳輸方法之一。最簡單的串列傳輸只需兩條傳輸線,使用時的方式每次傳輸一個位元的資料,所以具有傳輸線少的優點,並且容易防止雜訊干擾,適合較遠距離的資料傳輸。然而由於資料傳輸一次僅送一個位元,因此傳輸資料的速度慢是其最大的缺點。

串列傳輸的結構雖然簡單,但也由於太簡單所以產生許多問題,必須藉由傳輸協定的設定來解決。其中,最基本的一種非同步式串列介面常被用於一般的串列傳輸應用中。

圖2為UART串列傳輸示意圖,傳輸時間順序由左至右。其中,串列傳輸在傳送一個位元組時,必須以位元的方式來傳遞,至少需要傳送8次以上。而UART的串列傳輸方式是在傳送8個位元資料之前加上1個起始位元,並在傳送8個位元資料之後加上1個停止位元。

圖2 UART傳輸示意圖

串列傳輸協定為傳輸速度,通常以鮑率,即每秒傳輸的位元數來表示。一般UART常使用的鮑率有1,200、2,400、4,800、9,600、19,200bps等,最大的鮑率可到115,200bps。兩種裝置在進行串列傳輸時,必須先定好兩邊要以那一種鮑率來進行資料的相互傳輸。當兩邊的裝置使用同一鮑率時,才能確保資料傳輸正確無誤。

物聯網工作原理

物聯網是網際網路或傳統電信網等資訊承載體,其可讓一般不具獨立運作能力的裝置具備互聯互通的網路,甚至是智慧感知的功能。物聯網一般為無線網路,透過物聯網可以用電腦對機器、電腦對裝置、電腦對人員進行資料收集與監控,進而達到智慧感知的功能。此外,物聯網應用範圍十分廣泛,涵蓋運輸和物流領域、健康醫療領域範圍、智慧環境(家庭、辦公、農漁牧、工廠4.0)領域、個人和社會領域等,已經涵蓋目前各個產業領域。

NB-IoT工作原理

NB-IoT是依據3GPP國際標準規範所研發的新技術,基於授權頻譜的頻段,可直接部署於LTE網路,更可說是5G的前導技術與低功耗廣域網路中最好的解決方案。由於NB-IoT的鏈結僅使用很小的頻寬,因此,能以低功耗實現長距離通訊。

此外,窄頻再加上運作於GHz以下頻帶,意味著NB-IoT擁有極佳的訊號穿透力。而不同於其他競爭的IoT協定需要依賴閘道器,只要當地的網路供應商支援,設計人員僅需在裝置中加入NB-IoT無線電模組就能連接至網際網路。在此系統中,採用遠傳電信公司推出的SIM卡與Sim7020模組實現NB-IoT資料傳輸功能。

LoRa工作原理

LoRa為低功耗廣域網路通訊技術的一種,Semtech公司於2013年發布的超長距離低功耗數據傳輸技術。以往,在LPWAN產生之前,似乎只能在遠距離以及低功耗兩者之間做取捨。而LoRa無線技術的出現,改變了關於傳輸距離與功耗的折衷考慮方式,不僅可以實現遠距離傳輸,並且同時兼具低功耗、低成本的優點。

在此系統中,採用RYLR890模組,其具備優異的隔絕干擾抑制、低接收電流、高靈敏度等特點。當用於節點資料的傳輸時,不僅可減少資料遺失,亦可提高資料的完整性。

太陽能發電原理

太陽能發電是把光能直接轉變成電能輸出的一種發電方式。主要是透過太陽能作為偏遠地區電力的設備或是以綠色環保為供電的來源。在此,我們將提供單一物聯網節點的供電來源。在此系統中,於每一個節點配置一太陽能板型號Bb06-04,規格功率為1w,電池型號Ai04-04,額定電壓3.7v,輸出規格2,000mAh。

智慧型土壤感測系統結構剖析

如圖3所示,為本系統之架構圖。其中每一個方框則為一個LoRa子節點。此系統運用HT66F2390為主要節點,以及子節點部分則連接土壤感測器與溫溼度感測器。為了使子節點的分布可以更加地分散,並且不會受到地域的影響;因此,本系統透過太陽能電池供電,並可布置出適量的節點數目。

圖3 系統架構圖

而透過此系統的設計,可將所要監測區域內的所有土壤資料經由HT66F2390處理,再將資訊藉由LoRa模組傳到主節點。最後,將所有資訊藉由NB-IoT模組上傳至資料庫儲存。主節點部分同步顯示各節點資料,供使用者觀看,亦可透過網頁從電腦端即時監看,或使用APP在手機上即時瀏覽。

如圖4所示,為本系統之硬體方塊示意圖。其中,標示出每一個模組或是感測器的通訊介面。例如,運用I2C匯流排讀取溫濕度感測器,運用RS-485介面讀取GPS模組所內含資料,以及運用UART介面讀取土壤感測器的數值。

圖4 硬體方塊示意圖

軟體部分

如圖5所示,為本系統之應用程式流程圖。在程式初始化完成後會先與子節點上的LoRa模組進行連線,連線完成後主節點會開始接收子節點端回傳的感測值。若收到的值有超標或是異常,本系統就會立刻在網頁顯示異常數值提醒使用者該注意到監測場域的環境狀況。

圖5 系統流程圖

智慧型土壤感測系統測試方法

如圖6所示,為節點傳輸資料格式,其由左至右分別是定位判斷、緯度、經度、土壤溫度、土壤濕度、電導度、溫度與濕度感測數值。

圖6 感測器傳輸格式示意圖

系統實體設計

如圖7所示,則為實際戶外測試的實體圖。透過多組的LoRa傳輸將可擷取該區農地土質的相關資訊,便於後端的分析處理。

圖7 子節點系統實際安裝實體圖

感測數據收集與呈現

如圖8所示,則為遠端量測的數據值。透過本系統,將可了解農地的土質之大數據分析,並作為監測農地完整的數據呈現。資料庫會將其收到的節點情況資訊(例如,土壤溫度與土壤濕度)與即時分析,並以圖形化的方式呈現,供使用者做後續的追蹤分析。而使用者即可一目了然地掌握土地資訊情況。

圖8 數據呈現圖

GPS衛星定位測試

如圖9所示,為使用者登入後的首頁畫面。除了將各個節點的最新資料顯示於網頁上方,節點所在位置以Google Map顯示之外,也提供進一步的資料查詢,提供更友善的資料查詢。

圖9 衛星定位示意圖

節點耗電量測試

目前子節點耗電數據,透過電力分析儀測試後,可分別測得待機時,消耗0.37mA與運作時,消耗84.7mA。而電池實際可用容量約為2,800mA/h,若系統以10分鐘傳輸一筆資料,且每一次工作時間為10秒的運作時間下,去做每日總耗電量的計算。

與此同時,在經過每日總耗電量的計算之後,我們可以得到以下的數據: (84.7/3600)*10+(0.37/3600)*590=0.295mA/h(每10分鐘總耗電量=待機時間*待機耗電+工作時間x工作耗電)。每日總耗電量=每10分鐘耗電量*每日傳輸資料筆數,則為0.295*144=42.48mA/h。

換句話說,在理想情況,不受外在因素影響下,整體系統完全可以依靠太陽能發電自給自足。即便是連續天日照不足的氣候,也能持續運作超過一個月。

LoRa數據傳輸測試

如圖10所示,為LoRa連線距離傳輸測試。經過我們的傳輸距離測試,至少超過800m,而透過增益天線與電路的匹配設計,傳輸距離可能達數公里之遠。也即是除了減少測試環境對本系統布置的限制外,更能協助我們獲得更完整與大面積範圍的土地資訊。

圖10 LoRa連線距離測試示意圖

NB-IoT數據測試

表1為NB-IoT模組在不同電信公司與地區下的連線測試表。因此,本系統在實際場域周圍的NB-IoT收訊是沒有問題。

導入物聯網技術有效減輕人力負擔

隨著科技化時代的來臨,許多電子產品或智慧生活方面等產品推陳出新,但電子產品應用於農漁牧業的相關場域上,則是較不為人所知的。

而農產品相關的食品安全與環境污染中,如重金屬汙染等問題則是不斷地需要人們更加重視的。在此前提下,本作品實作出一套可應用於目前農業場域的智慧型土壤感測與物聯網系統。

而近年來農漁牧產業的人力嚴重短缺,除了人力不足的問題外,農場場域較大不易管理也是一大需解決的方向,所以更需要大量人力投入管理與監測土地的品質狀況。也因此,需要透過此一環境監測系統來長時間的監測土壤狀況,以達到節省人力成本,以及方便人員監測與管理土壤之效果。

最後,透過在雲林縣農地的實測中,驗證本系統的可行性與應用性。未來將結合農民與相關產業來推廣此系統,以建立智慧農業物聯網的最後一哩路。

(本文作者戴千鈞、謝松展、藍鈞譯、章誌軒皆為國立虎尾科技大學學生,指導老師為許永和教授)