海思

布局5G商機 黃金時期稍縱即逝

2019年拉開5G時代的序幕,2020年5G預計將進入高速發展期,從技術標準、5G釋照進度、電信業者商轉、5G關鍵零組件發展、5G手機出貨趨勢等來觀察,5G雖然還沒進入一般消費者的生活,但是5G已經升級成國家競爭力戰略的一環,政府與產業都在積極布局,最激烈的角力戰其實就是現在,2020年下半年以後,許多基礎建設與方案選擇都將塵埃落定,順利卡位的廠商將享受第一波5G超額利潤紅利。

5G手機出貨量將從2020年開始起飛

鴻海董事長劉楊偉日前發表演說指出,5G是科技地位爭奪戰,也是國家競技賽,5G將重構整個產業鏈,這是新科技的影響,不能避免,製造業必須開拓新商業模式。研究機構IHS Markit研究報告指出,2035年全球5G產值達12.3兆美元,台灣可掌握的價值鏈可望達1,340億美元,創造將近51萬個就業機會。而5G行動通訊,能為台灣業者帶來600億美元產值,其中348億美元是出口。

而在技術標準部分,繼3GPP R15之後,更完整的5G規範R16,預計將於2020年初釋出,工研院產科國際所產業分析師陳梅鈴解釋,R15是初版5G標準,主要目的是提供早期5G商業部署;R16協助5G規範更為完整,並將提供給聯合國國際電信聯盟(ITU)作為IMT-2020技術候選,2020年5G技術標準將更加完備,有助於商轉推動。

釋照部分,包括韓國、美國、英國、西班牙、義大利、芬蘭、瑞士、奧地利、德國等都已經完成釋照,2020年將有更多國家進行5G釋照,並著手推動商轉,根據GSA統計,全球已有296個電信業者投入5G網路建置,2020年更多國家地區完成釋照,原先的實驗網路會轉成商業網路,對於5G基礎建設如基地台、核心網路伺服器等設備的需求將正式引爆。

研究機構Strategy Analytics估計,2019年售出的手機中只有不到1%是5G手機,但到2020年,5G手機市占率將成長至近10%。2019年韓國市場大力推動,刺激三星5G手機下半年出現強勁銷售,並透過擴大在美國等5G市場的市占,因此三星已成功在5G手機取得領先。LG、華為、OPPO、vivo和小米在2020年將急起直追,Strategy Analytics認為,包括蘋果在內的所有主要智慧手機供應商都在開發5G手機,並將在2020年推出更多設備。

在5G手機關鍵零組件基頻晶片部分,Strategy Analytics解釋,高通、海思、聯發科、三星和英特爾在2019年第二季占據全球蜂巢式基頻處理器市場的前五名。高通2019年第二季市占率約43%、海思(HiSilicon)15%、聯發科則為14%。2020年5G手機的出貨量將突破億支大關,預計引發5G手機晶片第一波卡位肉搏戰,能在這波需求取得良好市場位置,也等於拿下未來2~3的產業商機。

軟硬體基礎建設待完善 高速/低延遲5G網路再等等

2019年上半年高科技產業關鍵字非「5G」莫屬,從消費性電子展CES到世界通訊大會MWC,各式各樣的5G方案競相出籠,晶片、手機、CPE、創新應用(娛樂/遠端電視製播/遠距醫療手術/工業/交通)、商業化服務、關鍵技術(Network Slicing/CoMP for Spectrum Sharing/C-V2X),看得消費者眼花撩亂,5G在這一年邁入全面啟動的階段,標準宣示的前瞻應用願景看似就在眼前。

另外,除了許多展示的5G之外,美國與韓國已經於2018年底與2019年初推動商轉,其他各國也在釋照與網路建置的階段,如火如荼發展中,據統計2019年3月已經有70個5G網路建置計畫拍板。不過,就在此時,拔得全球頭籌的美國Verzion 5G服務,傳出訊號太難找用起來像4G,網速不穩定;無獨有偶,積極投入5G的南韓,消費者體驗也從原先宣稱的4G 40倍網速,掉到只有4倍左右,到底要全面改變人們通訊體驗的5G是真的掉漆,還是美麗的誤會,我們從現況觀察進一步分析這些迷思的真相是甚麼。

MWC 2019 5G方案大舉出籠

在3GPP於2018年第三季順利通過5G標準的背景下,MWC 2019自然就是領導廠商們秀肌肉的舞台,從5G晶片來看(圖1),龍頭Qualcomm推出Snapdragon X55基頻晶片,開始支援2/3/4/5G,5G下載速率達到7Gbps,4G達到2.5Gbps(Cat.22);聯發科M70為業界Sub-6GHz實測最快的晶片,下載速度達到4.2Gbps,但還沒有支援毫米波頻段;UNISOC在GTI Summit中發表5G晶片,僅支援Sub-6GHz,採用12奈米(nm)製程。

圖1 5G晶片解決方案概況

資料來源:各業者,資策會MIC整理(03/2019)

另外,三星也推出Exynos Modem 5100基頻晶片,預計只會搭載在自家手機或部分機型上;華為旗下的IC設計公司海思(Hisilicon)發表Balong 5000基頻晶片,規劃將與Kirin 980應用處理器共同提供手機終端的5G服務;而過去一段時間相當積極的Intel也以XMM8060調制解調器應戰,本來預計2019年下半年推出正式的5G晶片,然而在4月中,Intel宣布退出5G數據機晶片,看來未來手機市場高達15億規模,5G晶片合格玩家還是只有一隻手數得出來。

而就算5G晶片還是半成品,手機品牌廠商還是積極推出5G手機與終端,MWC 2019各家業者展出多款產品,包括家用網路設備(Router、CPE)、行動分享器(Hotspot)、小型基地台(Small Cell)與最受矚目的5G手機等。Samsung、華為、LG、Sony、OPPO、小米、Motorola、中興等一二線品牌皆有展示,包括原型機與商用機共十二款,除了華為採用自家5G晶片,其他業者皆是採用高通的5G解決方案Snapdragon 855,搭配5G基頻X50。

5G服務上路 消費者體驗待加強

而5G的全新體驗,也跟著緊鑼密鼓的上路了,2018年10月美國Verizon推出毫米波固定式無線存取(Fixed Wireless Access, FWA),12月AT&T推出5G毫米波熱點服務,南韓三大電信業者SK、KT、LG Uplus的5G服務也於2019年3月商轉,南韓政府更宣示未來四年將斥資30兆韓元(約台幣8100億元)支持5G生態體系。

不過在消費者體驗上,有科技媒體編輯使用摩托羅拉Moto Z3手機測試Verzion的5G網路,表示訊號不夠穩定,5G偶爾能達到最高網速600Mbps,有時卻下降至200Mbps,使用體驗與4G差不多,沒有明顯的升級感。而且5G網路覆蓋率低、訊號也很少,經常走幾步就沒有訊號;在有5G網路情形下,網速平均在400到接近600Mbps,但上傳速度比預計要慢很多,甚至只有20~30Mbps。而南韓的體驗也一樣悲慘,上網速度沒有如預期大幅提升,並且有用戶抱怨,走到地下室,或者走進地鐵站的時候,很難收到5G訊號,手機會自動從5G轉回4G。

2019為5G商用化元年

事實上,以5G的發展進度來觀察,2019年本來就是5G剛起步的一年,不僅網路覆蓋率非常侷限,終端產品裡的5G晶片也是第一代產品,手機是最早一代的商用機,根據資策會MIC的統計資料指出,2019年5G手機出貨量預估達到372萬台(圖2),市占率僅0.2%左右,要到2021年才會突破億台里程碑,達1.2億台,2023年達約4.5億台,逐漸侵蝕4G手機的市占率,相關環境建置與服務將逐步到位,以下從幾個面向來深入觀察。

圖2 2019~2023智慧型手機與5G手機出貨量

資料來源:資策會MIC(03/2019)

關鍵零組件完成度不高

分析前述幾個5G晶片廠商推出的產品,都是5G基頻數據機晶片,智慧型手機每年創造數千億美元的產業規模,5G手機要處理更多訊息與運算,採用系統單晶片(SoC)比較具效益,分析師預估2020年整合應用處理器的5G系統單晶片才會大規模問市,可進一步帶動產業加速推展。

另外,智慧型手機真正的龍頭Apple在今年完全沒有傳出5G...

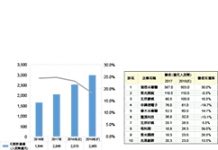

2019年中國IC設計產值挑戰人民幣3,000億元

根據市場研究機構TrendForce研究報告指出,2018年中國IC設計產業產值達人民幣2,515億元,年增近23%。以營收排名來看,海思、紫光展銳與北京豪威為中國IC設計前三大企業。展望2019年,儘管進口替代空間依舊巨大,但受到消費性電子產品需求下滑、全球經濟增速放緩與中美貿易戰等外部因素衝擊,預估中國IC設計產業2019年產值約2,965億元人民幣,成長速度放緩至17.9%。

根據TrendForce統計2018年中國IC設計企業營收排名來看,營收規模超10億美元的企業有三家;排名前十的企業中,有三家企業表現突出,全年營收成長率超過20%,而兩家企業則出現超過兩位數的衰退。

細究各公司表現,海思受惠於母公司華為手機出貨的強勢成長及自家研發晶片搭載率的提升,2018年營收成長近30%;格科微受益於CIS需求強勁及晶片價格上漲等因素,營收成長高達39%。而兆易創新則受惠於上半年NOR Flash的漲價及MCU的營收成長帶動,2018年營收成長約13%;紫光國微受惠於智慧安全晶片等業務的高速成長,2018年營收成長約28%。

反觀中興微與匯頂科技則分別受到母公司中興禁運事件影響,以及晶片出貨下滑的衝擊,營收皆呈現兩位數的衰退。中興微2018年營收較2017年衰退近兩成;匯頂則因為指紋辨識晶片出貨下滑,以及晶片平均銷售價格(ASP)下降的疊加因素,導致2018年全年營收衰退約13%。

觀察中國IC設計產業發展,除了海思率先量產全球首顆7nm SoC,宣示中國本土5G基頻晶片布局腳步領先外,包含百度、華為、寒武紀、地平線等多家企業皆發布終端或雲端AI處理器晶片,也顯示中國IC設計企業整體技術實力穩步提升。然而,目前中國IC晶片的自給率僅在15%左右,並且以低階低價產品自給率為最高,未來仍需持續強化研發創新,以拉升中高階晶片的自給率為目標,才能實質推升營收動能的持續成長。