新思

安立知攜手Synopsys展示PCI Express 5.0 Rx LEQ測試系統

安立知(Anritsu)與新思科技(Synopsys)在2020年1月28日至30日於美國加州聖塔克拉拉(Santa Clara, CA)舉行的DesignCon 2020上,共同展示首款支援相容性測試的PCI Express(PCIe)5.0 Rx LEQ測試系統,採用安立知 MP1900A 訊號品質分析儀系列PCI Express 5.0 測試系統,以及 Synopsys 用於 PCIe 的 DesignWare IP。

隨著PCIe 5.0的資料傳輸速率一舉提升到更高速的32GT/s,帶來新的測量要求,例如複雜的鏈路訓練(Link Training)及串擾測試。安立知MP1900A PCIe解決方案支援32G的高品質訊號,可透過監測/記錄鏈路訓練和狀態機(LTSSM)過程並產生事件觸發以捕獲波形,進而提高了鏈路訓練測試的效率。用於串擾測試的多通道擴展能力,以及輕鬆從PCIe 4.0(16GT/s 數據傳輸速率)擴展到PCIe 5.0(32...

PCIe Gen5生態系統快速到位 Gen6劍指2021年

在超微(AMD)將PCIe Gen4推向消費性產品,展現相關技術的成熟度之後,PCIe Gen5的實作議題,順理成章地成為2019年PCI-SIG 2019年開發者大會台北場上的探討焦點。從矽智財(IP)、設計驗證到測試儀器業者,都已備妥PCIe Gen5相關解決方案,預計到了2020年,PCIe Gen5在伺服器、高速網通設備等資料中心相關的應用市場上,將會有更高的能見度。

PCI-SIG副總裁暨開發者大會主席Richard Solomon(圖)表示,由於PCIe Gen4打下了良好的基礎,業界從PCIe Gen4轉向PCIe Gen5的升級道路將會遠比過去來得平順。目前PCI-SIG的成員中,已經有多家廠商正在開發PCIe Gen5的產品或配套解決方案,PCI-SIG的Gen5相容性測試計畫也正在制定中。

PCI-SIG副總裁Richard Solomon表示,目前PCIe Gen6已經進入標準制定程序,目標是2021年正式推出。

不過,由於相容性測試並非PCI-SIG強制項目,因此在PCI-SIG的相容性測試計畫出爐之前,應該就會有不少業者發表支援PCIe Gen5的產品。例如Gen4的正式相容性測試計畫其實才剛在第三季發布,但超微跟群聯等業者,都搶在第三季一開始就發表了支援Gen4的處理器平台跟固態硬碟(SSD)。Gen5的情況應該會跟Gen4類似,亦即在正式相容性測試計畫發表前,業界就會有支援Gen5的產品。

事實上,在本屆PCI-SIG開發者大會台北場上,英特爾(Intel)就已經端出支援PCIe Gen5的處理器平台,搭配Astera Labs開發的重定時器(Retimer)及新思(Synopsys)的IP方案,展示PCIe Gen5的連線。但有業界人士指出,如果仔細看這個展示的內容,可發現其連線還不太穩定,距離可量產上市的水準,還需要一段時間進行微調。

Solomon表示,由於人工智慧、雲端運算與大數據分析都會產生極大的運算吞吐量,相關資料儲存、傳輸所需的頻寬,更是倍數成長,因此PCI-SIG已經訂下非常積極的目標,希望每三年讓I/O頻寬增加一倍。因此,除了規格已經底定,陸續開始有產品問世的Gen4、Gen5之外,PCIe Gen6也已出現在PCI-SIG的規格演進路線圖裡面,預計在2021年推出正式標準。

目前PCIe Gen6標準處於0.3版階段,還有很多技術細節沒有定案,但有一些目標已經確定,例如要將傳輸速度倍增到64GT/s,並且在訊號調變上放棄已經使用多年的NRZ調變,改用高速乙太網、光通訊產業已經採行的PAM4。此外,為了提升頻寬的利用效率,PCIe也將首次導入向前糾錯(FEC)機制。

Solomon指出,PCIe Gen6設定的目標非常高,因此標準要如期在2021年推出,是非常具有挑戰性的任務。而為了提高達成目標的機率,因此PCIe Gen6原則上將會大量借用在其他領域已經有實際應用經驗的技術。但即便如此,要達到64GT/s的傳輸速率目標,還是有一定的困難度。因此,PCIe Gen6標準實際推出的時間,有可能會比預定時程延後。

不過,Solomon預估,即便Gen6標準延後推出,對業界的衝擊也不至於太嚴重。因為PCI-SIG這次的時程規畫,本來就有領先業界實際需求的用意在。換言之,到2021年時,絕大多數的應用需求,都還會落在Gen5可以涵蓋的範圍內。

是德與新思合推可擴充網路系統晶片驗證解決方案

新思科技(Synopsys)和是德科技(Keysight)業務部門Ixia,日前宣布雙方將展開為期多年的策略合作計畫,以便利用最新的模擬和虛擬測試技術,徹底顛覆複雜網路系統晶片(SoC)的系統驗證流程。隨著下一代網路系統晶片的埠密度和軟體複雜度持續攀升,傳統的在線模擬方法因無法隨之擴充,早已不敷使用。這個革命性的新方法將模擬系統連接到真正的虛擬測試解決方案,可提供比傳統方法更快、更有效的替代方案。新思科技近期推出的ZeBu虛擬網路測試解決方案,將該公司的ZeBu模擬系統和Ixia的IxVerify虛擬網路測試解決方案,緊密整合在一起。如此一來,工程師可透過一套全功能的協定測試解決方案,在矽前到矽後(Pre- and Post-silicon)階段,不間斷地執行驗證流程,進而大幅縮短整體專案執行時間,並將傳統的矽後使用案例盡早提前(Shifting-left)到矽前階段。現在,網路半導體公司終於可以加速對複雜的網路系統晶片(SoC),進行矽前和矽後系統驗證。這些SoC動輒具備上百個埠,傳輸速率高達每秒24 Tb以上,因此驗證時間相當長。

是德科技Ixia業務部門聯盟關係副總裁Scott Westlake表示,我們的目標是在產品設計驗證階段,儘早為網路設備商和半導體客戶提供支援。我們很高興能與模擬解決方案供應商新思科技合作,該公司努力將是德科技的測試技術全面整合入新思科技解決方案中,以顯著縮短推出高階網路產品所需的時間。

新思科技驗證事業群解決方案工程部門副總裁Susheel Tadikonda表示,我們的ZeBu模擬平台獲得多家領導廠商採用,可加速推展複雜系統晶片在矽前階段的軟體設計上線流程。藉由與Ixia密切合作,我們得以進一步擴充此解決方案的功能,以滿足網路廠商的特殊需求。我們的虛擬測試解決方案兼顧功能性和連續性,讓客戶能輕鬆將矽前系統晶片驗證流程,一路推展到矽後階段。

新思攜手Arm推出完全整合QuickStart實作套件

新思科技近日宣布,新思科技與安謀國際擴展合作關係,推出支援新思科技Fusion Compiler解決方案的QuickStart實作套件(Quick Implementation Kits, QIKs),這是從RTL到GDSII完全整合的實作系統。Fusion Compiler可協助以Arm架構為基礎的處理器帶來最快速的結果效率(time-to-results, TTR),並提升功耗、效能與晶片面積(power, performance and area, PPA),能快速實現具備安謀最新核心架構的高度差異化產品。這項合作已讓採用內含Cortex-A76與Neoverse N1處理器的SoC先期用戶,成功實現投片(tapeouts)。

安謀國際業務行銷副總裁Ian Smythe表示,安謀國際與新思科技已成功合作超過25年,協助設計人員快速將創新產品推向市場,同時滿足功耗、效能和面積的目標。此次新的合作將確保佈署新思Fusion Compiler的設計人員,能加速開發以安謀新一代處理器為基礎、且涵蓋整個運算範疇(從行動裝置到雲端基礎架構)的差異化產品。

安謀與新思合作所開發的QIK內容包含scripts與參考指南。該套件擷取了使用新思Fusion Design Platform(包含Fusion Compiler)實現關鍵Arm處理器的最佳範例。此外,新思科技的QIK也利用了Arm Artisan實體IP與POP IP。安謀與新思最近在矽谷舉行的新思使用者研討會(SNUG SV)一同介紹了適用於Cortex-A76、Neoverse N1及先進處理器的最佳範例。

新思科技設計事業群聯席總經理Deirdre Hanford表示,Fusion Compiler是Fusion Design...

新思7奈米DesignWare IP解決方案已獲逾250個設計選用

新思科技近日宣布其用於台積公司7奈米製程技術的DesignWare邏輯庫、嵌入式記憶體、介面和類比IP已獲得超過250個設計的選用(Design Wins)。近30家半導體領導廠商選擇了新思科技7奈米DesignWare IP解決方案,為行動、雲端運算及汽車等各式應用提供高效能、低功耗的系統晶片(SoCs)。由於達成多項客戶矽晶設計成功,DesignWare IP獲得廣泛的採用,也因此設計人員在整合IP時能更具信心,並大幅降低SoC整合的風險。

台積公司設計建構管理處資深處長Suk Lee表示,台積公司與新思科技就多項製程進行密切合作,凸顯了雙方致力於為設計人員提供IP,以協助其解決關鍵設計的挑戰,並快速進入量產。作為台積公司生態系統的資深夥伴,新思科技一直走在IP解決方案的前端。新思科技提供的應用於台積公司領先業界的7奈米製程技術的IP解決方案, 能滿足AI、汽車與雲端運算等應用領域的SoC部署對於效能、功耗和晶片面積的要求。

新思科技IP行銷副總裁John Koeter指出,為了滿足當前AI工作量(AI Workloads)、影片流量以及雲端和邊緣資訊密集運作的需求,設計人員仰賴新思科技在最先進的高效能FinFET製程中,提供經過驗證的IP解決方案。用於台積公司7奈米製程、通過矽晶驗證的DesignWare獲得廣大客戶採用而取得廣泛驗證,能讓設計人員以更少的風險推出差異化產品,加快上市時程。

萬物智慧化驅動半導體成長 EDA工具角色更吃重

新思科技(Synopsys)近日舉辦SNUG Taiwan 2019研討會,主題涵蓋以EDA縮短晶片設計時程與AIoT兩大議題。此外,該研討會還邀請了20家半導體廠商發表設計研究心得,並舉行多達40餘場IC設計相關技術發展的專題講座。新思也透過這次研討會說明其最新的Fusion Design Platform、TestMAX、機器學習(Machine Learning)與硬體模擬(Emulation)等解決方案。

新思科技設計事業群聯席總經理Deirdre Hanford表示,各種智慧應用的蓬勃發展,是帶動半導體產業成長的主要動力來源,但這個趨勢也使得晶片設計變得更加複雜,晶片開發者必須要有新的設計工具輔助,才能趕得上客戶要求的產品上市時程。

為此,新思推出了融合設計平台(Fusion Design Platform),並在推出的第一年即達到超過100個產品投片(Tapeout),寫下7奈米製程的重要里程碑。該平台協助客戶提升20%的設計結果品質(Quality-of-Results,QoR),並達到超過2倍的結果效率(Time-to-Results,TTR)。融合設計平台整合新思科技的數位設計工具,並重新定義傳統設計工具的範疇,包括共享引擎、用於邏輯及物理表現(Logical and physical representation)的單一數據模型。

此外,新思也與安謀國際(Arm)擴展合作關係,推出支援新思Fusion Compiler解決方案的QuickStart實作套件(QIK)。這是一個從RTL到GDSII完全整合的實作系統,可讓採用Arm架構的SoC設計達到最快速的結果效率,並改善功耗、效能與晶片面積,能快速實現具備安謀最新核心架構的高度差異化產品。這項合作已讓採用內含Cortex-A76與Neoverse N1處理器的SoC先期用戶,成功實現投片。

而為了協助推動AIoT晶片研發,新思在台灣也已經與台灣大學、清華大學、交通大學、中央大學以及成功大學等五所頂尖大學共同啟動「AIoT設計實驗室」產學合作計劃,捐贈各校晶片開發核心套件與人工智慧/機器學習教材(AI/Machine learning),以誘發學界對於AIoT設計的強大研發能量,並培育先進半導體設計人才。

新思科技一直是台灣半導體產業發展的重要策略夥伴,持續引進創新技術協助客戶突破研發瓶頸,並推動產官學研緊密合作,除了AIoT設計實驗室合作計畫,新思科技也積極參與科技部「半導體射月計畫」、「AI創新研究中心」以及「博士創新之星計畫」,還捐贈資策會「國際微電子學程」,並參與教育部「國際積體電路電腦輔助設計軟體製作競賽(ICCAD Contest)」之平台開發組競賽等產學交流計畫等,提升台灣半導體設計的研發能量。

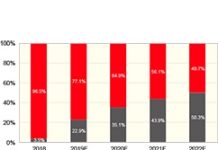

FOD指紋辨識2023年將成手機辨識技術主流

根據TrendForce旗下拓墣產業研究院報告指出,由於vivo、小米、華為、OPPO、三星等手機品牌大廠,皆將FOD(Fingerprint on Display)指紋辨識技術從旗艦機向下延伸至中高階手機,進而帶動市場規模提升,並使得FOD技術的售價及成本快速下滑,預期包含光學及超聲波的FOD指紋辨識方案滲透率有望於2022年超過傳統的電容式方案,成為智慧型手機的主流指紋辨識技術。

拓墣產業研究院分析師陳彥尹指出,自iPhone改採Face ID技術以後,智慧型手機指紋辨識市場僅剩安卓陣營獨挑大樑。另外,雖然各手機品牌並沒有如外界最初所擔心,在所有機種都採取「棄指紋辨識,改人臉辨識」的策略,然而,市場上確有部分品牌商針對成本最敏感的入門級機種上,僅採用以演算法執行「人臉解鎖」的功能,捨棄成本較高的指紋辨識模組,而實際上面對使用行動支付時仍須靠傳統數字或圖形解鎖以確保資訊安全問題。但這樣的手機產品卻侵蝕電容式指紋辨識的部分市場占比。

隨著新思(Synaptics)、匯頂(Goodix)於2018年推出光學FOD方案,除能兼容手機的全螢幕設計外,成本上也較具優勢,不少的手機品牌廠因此競相投入此技術的導入,再加上三星於2019年初發布搭載高通(Qualcomm)超聲波FOD方案旗艦機種,因此預估2019年搭載FOD技術的智慧型手機數量將挑戰2億支,其中光學及超聲波方案占整體FOD技術市場比重分別約82%、18%。以整體手機指紋辨識市場發展來看,若蘋果未來沒有計畫重新導入指紋辨識技術,那麼手機指紋辨識技術的滲透率要至2021年才有機會突破七成。

新思科技推出TestMAX系列產品

新思科技近日宣布推出TestMAX系列產品,針對半導體裝置的所有數位、記憶體與類比部分,帶來創新的測試與診斷功能。TestMAX系列包含針對汽車測試與功能安全的獨特功能,以及藉由多數裝置中常見的高速介面,提升測試頻寬與效率的技術。可高度配置的強大測試自動化流程,能無接縫整合所有TestMAX功能。藉由全RTL整合支援複雜DFT邏輯的先期驗證,同時透過與新思科技融合設計平台(Fusion Design Platform)的直接連結,維持實體(Physical)、時序(Timing)與功耗(Power)察覺。這些新的功能特色,加上全面支援先期可測試性分析與計畫,以及層階式的ATPG壓縮、實體察覺(Physically-aware)診斷、邏輯BIST、記憶體自我測試、診斷與修復、類比故障模擬等,可確保TestMAX系列產品解決關鍵的測試問題,為各種設計應用提供有效的測試。

快速發展的人工智慧與車用電子等新興應用增加了晶片設計的規模與複雜度,這些不同的市場區隔對品質與長期可靠性的要求更是前所未有。新思TestMAX獨特的軟錯誤分析(Soft-error Analysis)能計算ISO 26262的度量(Metric),以便在設計週期的初期即能點出和改善熱點(hotspot),同時提供有效率的設計變更指導。為滿足所要求的功能安全等級,先進半導體測試整合的重要性與需求也產生了根本的轉變。裝置通常必須進行自我測試機制,該機制能在車鑰匙插入後以及汽車持續運轉過程中運作。邏輯BIST通常用於檢查裝置邏輯中的安全故障,然而無法解決諸如投片後時序異常引起的未知電路狀態。TestMAX推出業界首款X容差邏輯(X-tolerant Logic)BIST解決方案,能在未知的狀態下運作,而且由於其創新的重新設定種子值(re-seeding)技術,與其他邏輯BIST解決方案相較,可在更短時間內大幅提升測試的故障覆蓋率(Fault Coverage)。新思TestMAX提供晶載(On-chip)基礎架構,用以在汽車啟動或汽車間隔運轉過程中執行X容差的邏輯BIST。

三星電子(Samsung Electronics)晶圓設計技術部副總裁JY Choi表示,客戶的晶片設計有越來越多是使用於車用裝置中,而新思科技TestMAX 的X容差邏輯BIST解決方案,能協助客戶達成積極的測試時間與覆蓋率自測目標,同時對設計的影響最小。

隨著晶片設計尺寸不斷擴大,管理製造測試時間也面臨越來越多的問題。因為測試引腳(test pin)和相關時脈頻率的增幅有限,測試應用的頻寬通常不會擴增。新思科技的TestMAX運用當今多數裝置常見的高速功能介面(如USB和PCI Express),能藉由一個或多個功能介面進行所有的製造測試,達到幾乎無限度的測試頻寬,而且就算無法完全消除也能減少專用測試引腳的成本。由於使用功能介面,因此所有測試完全可攜式,且能用於產品生命週期的所有階段。

新思推出針對車測/功能安全TestMAX系列產品

新思科技近日宣布推出TestMAX系列產品,針對半導體裝置的所有數位、記憶體與類比部分,帶來創新的測試與診斷功能。TestMAX系列包含針對汽車測試與功能安全的獨特功能,以及藉由多數裝置中常見的高速介面,提升測試頻寬與效率的技術。可高度配置的強大測試自動化流程,能無接縫整合所有TestMAX功能。

藉由全RTL整合支援複雜DFT邏輯的先期驗證,同時透過與新思科技融合設計平台(Fusion Design Platform)的直接連結,維持實體(physical)、時序(timing)與功耗(power)察覺。這些新的功能特色,加上全面支援先期可測試性分析與計畫,以及層階式的ATPG壓縮、實體察覺(Physically-aware)診斷、邏輯BIST、記憶體自我測試、診斷與修復、類比故障模擬等,可確保TestMAX系列產品解決關鍵的測試問題,為各種設計應用提供有效的測試。

快速發展的人工智慧與車用電子等新興應用增加了晶片設計的規模與複雜度,這些不同的市場區隔對品質與長期可靠性的要求更是前所未有。新思TestMAX獨特的軟錯誤分析(Soft-error Analysis)能計算ISO 26262的度量(metric),以便在設計週期的初期即能點出和改善熱點(hotspot),同時提供有效率的設計變更指導。為滿足所要求的功能安全等級,先進半導體測試整合的重要性與需求也產生了根本的轉變。裝置通常必須進行自我測試機制,該機制能在車鑰匙插入後以及汽車持續運轉過程中運作。邏輯BIST通常用於檢查裝置邏輯中的安全故障,然而無法解決諸如投片後時序異常引起的未知電路狀態。

TestMAX推出業界首款X容差邏輯(X-tolerant logic)BIST解決方案,能在未知的狀態下運作,而且由於其創新的重新設定種子值(re-seeding)技術,與其他邏輯BIST解決方案相較,可在更短時間內大幅提升測試的故障覆蓋率(fault coverage)。新思TestMAX提供晶載(on-chip)基礎架構,用以在汽車啟動或汽車間隔運轉過程中執行X容差的邏輯BIST。

半導體業邁向工業4.0 破除資安迷信最關鍵

相較於絕大多數製造業還在建置工業物聯網,半導體產業早已完成廠務、機台設備的聯網,走到大數據分析跟機器學習的階段。因此,相較於其他製造業的智慧製造,多半還停留在硬體投資階段,半導體產業目前所面臨的智慧製造課題,主要來自於軟體跟服務領域。

為了加快晶片設計、製程研發的速度,半導體業者需要更強大的運算資源。藉由機器學習分析機台狀態,讓歲修維護排程更合理化,以提高稼動率,也需要龐大的運算資源。但對半導體業者而言,要靠自有的資料中心來滿足其運算需求,建置跟維護的成本非常高昂,而且伺服器的利用率不見得都能維持在高檔,讓投資效益發揮到最大。

因此,半導體業者必須設法找到其他替代方案,才能繼續推動其智慧製造,例如使用公有雲的資源。事實上,台積電、新思(Synopsys)與益華電腦(Cadence)等半導體業界的領導大廠,都已經開始採用公有雲,或是發展出以雲端為基礎的軟體授權模式。

運算需求起伏不定 自建資料中心考量多

半導體是一個已經高度自動化的行業,換言之,這也是一個日常運作無法離開電腦運算的行業。從IC設計階段的模擬(Simulation)、驗證(Verification)到半導體製造業者研發新製程,或是維持現有生產線的運作,都需要極大的運算能力來支援。

然而,半導體企業對運算能力的需求水準波動非常劇烈。以IC設計來說,當晶片設計流程走到中後段,要進行設計模擬、驗證的時候,對運算能力的需求會達到顛峰,往往得用多台伺服器同時跑十多個小時,甚至兩三天,才能得到一次模擬結果。但在IC設計的前段,做電路合成(Synthesis)、時序收斂(Timing Closure)跟線路布局(Place & Route)的時候,對運算資源的需求則遠低於設計模擬跟驗證,常常幾個小時就能完成一次設計迭代。

因此,當IC設計公司裡面有多個團隊同時在開發晶片時,專案的排程跟協調就變得十分重要,否則公司自有的伺服器資源會不敷使用。試想,當所有設計團隊同一時間都要做設計模擬跟驗證,其排隊等待時間會有多長?

對於運算資源不足的問題,最直觀的解決方案就是擴建自有資料中心的容量,但因為運算需求波動幅度大,加上伺服器採購金額不低,後續還會衍生出維護、折舊等費用,因此IC設計公司的相關採購,通常是審慎而保守的。

除了IC設計工程師之外,電子設計自動化(EDA)工具業者是遇到上述問題的第一線業者,因此許多EDA大廠早在幾年前就開始探索使用公有雲的可能性跟對應的商業模式。跟自建資料中心相比,公有雲方案最大的優勢在於按照用量計費所帶來的彈性--當運算或儲存需求進入尖峰期時,使用者只要額外付費就可以取得所需的資源。目前幾家重要的EDA公司,如新思、益華、明導國際(Mentor Graphics)跟安矽思(Ansys),都已經有對應的布局動作。

對半導體製造業者來說,情況也類似。由於產線高度自動化,甚至已經開始採用大數據分析、機器學習等軟體工具,晶圓廠的生產線只要一開動,就會需要對應的運算能力來執行這些軟體。然而,除了既有生產線之外,晶圓製造業者還要不斷開發新製程,來滿足未來的市場需求。不管是更細的線寬或採用新的材料,都需要反覆進行模擬跟數據分析,而這些工作就跟IC設計的模擬、驗證一樣,需要大量運算能力支援。

公有雲方案解難題 資安迷信仍待破除

對於需要龐大運算資源來支撐其運作的半導體業者而言,公有雲是一個很彈性的選擇。公有雲具有龐大的運算能力跟儲存空間,還有各式各樣的伺服器可供選擇,當半導體業者需要額外的運算能力或儲存空間時,可以付費租用,不需要的時候,則只要取消訂閱就不會有費用支出。

但由於半導體業者手上的資料,例如生產製程參數、配方、IC設計檔案,都是非常敏感的機密資料,因此相關業者對於資料離開公司,通常有十分嚴格的管制,因此要說服半導體業者接受公有雲,往往是在挑戰客戶對資訊安全的「信仰」。

微軟(Microsoft)專家技術部雲平台解決方案副總經理呂欣育就表示,公有雲對於半導體業者來說,是一個非常有效益的解決方案。台積電就在5奈米製程研發上與微軟合作,在台積電原本就擁有的資料中心之外,搭配Azure平台的運算資源跟資料儲存空間,來加快專案開發的速度,結果讓5奈米的研發試產(Pilot Run)比預定時程提前了9個月,效果十分理想。

但除了台積電比較勇於嘗試之外,呂欣育坦言,大多數半導體業者對於資料上公有雲一事,態度還是相當保守。他可以理解半導體客戶將資安視為第一要務的想法,但要實現資訊安全,是要把細節攤開來逐一檢視,看哪個環節可能有問題,該如何改善,而不是以為資料不出公司大門就能永保安康。如果公司內部的資安政策模糊不清,資料放在公司裡面還是會出事。

就他與許多半導體公司溝通的經驗,有些半導體公司的資安政策是很有問題的,因為連公司內部的IT團隊,對自家的資安政策也說不出個所以然來,只知道資料不出門就對了。這種資安政策與其稱之為政策,或許說是「宗教信仰」還更貼切些。而這就是說服半導體產業接納公有雲最大的障礙。

不過,呂欣育對於半導體業者接納公有雲的趨勢,還是相當有信心。像台積電、新思、益華等業者,在半導體產業屬於燈塔型客戶,是引領產業發展趨勢的重要指標。在這些客戶的帶領跟示範下,未來會有更多客戶願意評估採用公有雲方案的可能性。