熱門新聞

- Advertisement -

無線充電設備已普及 中高階市場為台廠新商機

無線充電功能已大舉導入消費電子市場,如今搭載無線充電功能的智慧型手機已非新鮮事。皆下來,該市場將更為注重充電速度與效率。儘管無線充電零組件成本高,然而,台灣廠商在未來更該將經營重心設定在較為精緻的中高階設備市場,更須時時關注高功率標準制定與新興應用的進展,才能搶得商機。

安富利(AVNET)台灣產品管理經理楊士緯分享,在2018年Apple(蘋果)將無線充電功能導入iPhone之後,終端使用者開始慢慢認識到無線充電此一功能,對於該功能的要求以嘗鮮居多,鮮少對於充電效率有過多要求;然而在邁入2019年之後,終端使用者將會對於充電效率、充電速度有更高的要求,也將開始有品牌認同出現。在此階段,楊士緯認為接下來無線充電的機會將是較為精緻的中高階市場,而台灣廠商也應當朝此方向經營。

楊士緯進一步說明,在初期無線充電聯盟(Wireless Power Consortium, WPC)將輸出功率5W以下定位為低功率;5~120W為中功率。然而由於5~120W的功率區間過大,因此在2015年重新將功率輸出化分為5W以下的BPP(Baseline Power Profile)和5~15W的EPP(Extended Power Profile)標準。真正的中功率,則定義為60W以上。

面對此中功率的定義發展,有業界人士認為60W的發送端(Tx)也必須向下支援5~15W的充電設備的接收端(Rx)。目前Qi規格的Tx加上Rx一套無線充電模組成本約6~9美元不等,然而,中功率一組成本則有可能高達100美元。因此,為了商業化的成本考量,此路線是否實行依然未成定數。楊士緯說明,現今WPC聯盟已確定將先推出針對廚具、廚房家電市場的高功率(100~2,400W)標準,目前商標與標準名稱已在聯盟投票決議中。

楊士緯進一步預測,自2018年底至2019年初會看到EPP的Tx產品越來越多,65~120W的高功率需求也將在2018下半年逐漸上升;車內載的Tx也會逐漸普及。另一方面,儘管穿戴裝置的Tx與Rx普遍有較多客製化需求,但是因為穿戴式裝置對於防水的需求,因此也將成會帶動無線充電滲透率的重要動能。

量子電腦掀資安危機 演算法/安全晶片雙管齊下

在金融科技(Fintech)與物聯網(IoT)應用發展下,網路資料量越來越龐大,內涵的價值也越來越高,使得駭客攻擊事件層出不窮。2018年6月韓國比特幣交易所Coinrail即遭駭客入侵,竊取價值4000萬美元的加密貨幣。而未來量子電腦(Quantum Computing)發展成熟後,其強大的運算效能將引起更大的資安威脅,使得後量子演算法與安全晶片成為業界投注的焦點。

近年來量子電腦發展加速,預估其運算效能發展至2000量子位元(qubit)以上,即可在幾秒內破解現有的公鑰密碼系統,包括比特幣等加密貨幣的數位簽章。為防範量子電腦所帶來的資安威脅,相關單位如Google已積極投入後量子密碼演算法開發,而英飛凌(Infineon)也將後量子演算法導入其安全晶片中。因應此趨勢,美國政府也已公開程序來制定可防抵抗量子電腦攻擊的後量子密碼國家標準。

不過,光從演算法著手可能仍無法有效防範攻擊,銓安智慧科技(IKV-Tech)創辦人兼總經理鄭嘉信表示,軟體具有可調整彈性因此也較容易被篡改,且軟體是由人所設計的,必然帶有漏洞且無法避免,因此須搭配安全晶片保障伺服器與交易環境安全。安全晶片內含加密金鑰、演算法與加密引擎,加解密過程都在硬體中進行,以避免在不安全的伺服器環境中進行交易。

事實上安全晶片並非新興技術,其過去主要被運用在軍事與金融體系中,而近幾年隨著物聯網涵蓋的面向越趨廣泛,包括工業製造、智慧交通以及智慧醫療等,對於資訊安全越來越敏感,相關單位也希望能將硬體安全機制導入物聯網裝置中。

然而,鄭嘉信坦言,要將安全晶片導入物聯網裝置中,成本是很大的挑戰。由於安全晶片需要非常多技術與元件,包括密碼學(Cryptography)、防篡改技術(Tamper Resistant)、安全作業系統 (Secure COS) 以及各種侵入式或非侵入式攻擊的感應器(Sensors),開發與製造過程所費不貲。而物聯網涵蓋的情境多元,晶片設計須因應不同應用場景做調整,須耗費更多的成本,導致目前裝置業者採用意願不高。

針對此問題,目前歐盟提出相關對策,要求業者公開經第三方驗證的產品安全規格,讓消費者能了解自己所購買的聯網裝置屬於哪個安全評估等級,同時也能審視產品是否確實達到安全規範,盼能藉此逐步提升物聯網裝置的安全等級。而鄭嘉信也指出,目前荷蘭、德國等國的智慧電表中都已搭載安全晶片。

根據美國官方所引用的說法,2026-2031年時量子電腦的運算效能才足以威脅現有的公鑰密碼系統,但銓安研發長、台大數學系兼任教授陳君明表示,由於產品有一定的更換周期,因此業者在開發或採購可能使用5年以上的裝置時,須特別考量其資訊安全等級,以避免裝置暴露於資安風險中。

助長AI運算效能 賽靈思發布首款ACAP處理器

為提升人工智慧(AI)運算效能,賽靈思(Xilinx)近日宣布推出首款採用適應性運算加速平台(Adaptive Compute Acceleration Platform, ACAP)的處理器「Versal」。該產品結合純量處理引擎(Scalar Processing Engines)、適應性硬體引擎(Adaptable Hardware Engines),以及具有先進記憶體和介面技術的智慧引擎,可為任何應用提供效能更高的異構加速。

賽靈思總裁暨執行長Victor Peng表示,隨著人工智慧和大數據快速興起,加上摩爾定律逐漸衰落,半導體設計已經到了一個的關鍵轉捩點。矽材料的設計週期已經無法跟上創新的步伐,因此,該公司研發首款ACAP處理器,使所有類型的開發人員,能透過優化的軟/硬體加速整體應用程序,以跟上快速發展的應用和技術趨勢。

據悉,Versal ACAP的硬體和軟體皆可程式化和最佳化,軟/硬體開發人員或資料科學家皆可使用符合標準設計流程的工具、軟體、函式庫、IP、中介軟體和框架進行實作。

另外,Versal系列產品使用台積電7奈米FinFET製程技術,為首款結合軟體可程式性以及專有領域硬體加速的平台。該產品組合包含六個系列,各系列產品有著不同架構,可為不同應用市場,像是雲端、無線通訊、邊緣運算等提供可擴展的人工智慧運算功能。

賽靈思指出,Versal產品組合包括Versal Prime系列、Premium系列和HBM系列,目的在於為業界提供更高的性能、連接、頻寬和整合。另外還包含AI Core系列,AI Edge系列和AI RF系列,這些系列產品採用全新的AI引擎,以滿足各種應用對低延遲AI運算的新興需求,且與Versal Adaptable Hardware Engines緊密結合,可加速應用程序,調整軟/硬體,確保最高的性能和效率。

賽靈思目前只與幾個早期合作夥伴合作,Versal Prime系列和Versal AI Core系列預計將會在2019年下半年正式推出;與此同時,Versal系列產品的軟體開發環境,包含驅動程式、中介軟體、函式庫,以及軟體框架,也將於2019年提供。

機器人應用一觸即發 擘畫無線充電新版圖

2018年人工智慧機器人討論熱度持續升溫,無論是哪一家機器人製造商皆希望透過差異化的產品特色,贏得市場注目進而創造營收佳績,而無線充電技術的導入,就是一項刺激機器人創造另一波成長高峰的關鍵技術。

機器人對無線充電的需求,就像是一頭沉睡的獅子般逐漸被喚醒。捷佳科技市場總監亓立安表示,磁共振已突破無線充電距離、功率與面積的限制,成為許多機器人製造商將產品無線化的東風,包含掃地機器人、陪伴/個人型機器人、家庭報警/安防機器人,機器手臂等應用,皆有望成為未來無線充電導入的目標。

以現階段來看,首波導入無線充電技術的機器人,預計鎖定於掃地機器人和陪伴型機器人為主。亓立安談到,許多掃地機器人原來使用的充電座,可能會因為使用時間久而產生氧化或對位充電不精確等問題,有其採用無線充電技術的必要性。

而從技術面來討論,無論是哪一類型的機器人,在行走的過程中,都會需要離地面一些距離。舉例來說,掃地機器人在行進的過程中,離地大約1~1.5公分左右,而這絕對需要磁共振技術才能實現,因為磁感應技術受限於物理限制,若超過0.7公分,對於充電效率影響極大。

不過,雖然磁共振技術為無線充電應用帶來許多好處,但以目前的成本價格來看仍然偏高。普遍來說,一個接收器與發射器的模組加起來預估約50美金左右,將可能成為廠商投入的絆腳石。但綜觀機器人產業來看,較屬於創新型市場,對於高單價的無線充電技術導入意願較高,據了解目前已有廠商默默耕耘相關市場。

亓立安認為,所有創新都需要一個產業的領頭羊帶動市場,就像智慧手機無線充電的爆發,也是在三星和蘋果兩大手機品牌商的導入有明顯的成長,而機器人市場也是如此。目前該公司已與北美知名品牌掃地機器人廠商,以及陪伴型機器人大廠合作無線充電技術,提供30W傳輸功率、20公分傳輸距離,其效率約70%左右的無線充電模組,預計今年年底開始出貨,相關機器人產品亮相的時間點約莫2019年年底,屆時市場大量鋪貨,將引發更多製造機器人的廠商跟進效應。

亓立安透露,2019年預計將有更多不同類型的機器人導入無線充電技術,故該公司正積極標準化旗下機器人無線充電模組,期能在模組尺寸小型化的同時,進一步提升輸出功率與效率,刺激無線充電機器人市場更加蓬勃發展。

DRAM市場成長放緩 大廠延遲產能擴張計畫

DRAM的平均售價在過去兩年強進成長,眾廠商的資本支出與產能皆在擴增當中。然而,DRAM平均售價與市場成長速度很快將要開始下滑,相關供應商應隨時調整資本支出擴張計畫。目前,韓廠三星(Samsung)與SK海力士(SK Hynix Semiconductor)皆已陸續延遲產成擴張計畫,然而中國IC供應商卻正在積極投入該市場,預期在未來中國廠商將在該市場搶下重要角色。

市場調查單位IC Insights指出,過去兩年以來,DRAM製造商一直以將近滿負載的產能在營運其工廠。因此,DRAM價格穩定上升,並為供應商帶來相當可觀的利潤。在2018年8月,DRAM的平均銷售價格達到了6.79美元,與2016年8月相比成長了165%。儘管在今年DRAM平均銷售價格的成長速度已經放緩,但仍然維持穩定上揚。

在連續的大幅價格上揚之後,DRAM的資本支出與產能投入皆在擴增。在2017年,DRAM的資本支出成長的81%,至163億美元;預計2018年將再增加40%至229億美元。然而DRAM的市場以非常具有週期性聞名,該平均售價在經歷了過去兩年的強勁成長之後,理論上應該很快要開始走跌。這些大量的資本支出也有可能會增添大量的新產能,進而成為價格快速下跌的原因。

IC Insights引用報導指出,由於預期需求疲軟,因此三星與SK海力士皆已於2018年第三季度延遲不分擴張計畫。另一方面,在未來幾年中國新創公司將在該市場扮演重要的角色。IC Insights估計,中國廠商的產能將占DRAM市場的40%,並且占快閃記憶體市場的35%。中國IC供應商合肥長鑫(Innotron)與福建省晉華集成(JHICC)將於今年開始投入DRAM市場。儘管起初來自中國的技術將無法與三星、SK海力士以及美光媲美,但新進的中國廠商將如何影響DRAM市場依然值得時時關注。

Imec大秀前瞻研究成果 半導體/生醫跨界整合潛力可觀

拜醫療技術進步之賜,先進國家民眾的平均壽命比過去明顯延長。但壽命的延長不等於生活品質的提升,許多因老化而產生的疾病,往往使老人在人生最後幾年受盡折磨。另一方面,在許多開發中國家,由於醫療資源不足,傳染病仍對數以百萬計的人口造成威脅。結合半導體技術與生物醫療,將有助於解決上述問題,為提升人類整體的生活福祉做出貢獻。

比利時微電子中心(imec)生命科學與影像部門副總裁Paru Deshpande指出,在人類的科技史上,半導體跟電子科技是進步速度最快的技術,在短短70年間,計算機的運算效能成長了10億倍,晶片上的電路尺寸也已進入奈米等級,跟遺傳物質DNA的大小非常接近。imec相信,微電子技術可以為生醫領域帶來重大突破,且不論是先進國家或開發中國家,都能因此受益。

對先進國家的醫療體系來說,醫療成本支出飆漲是當前最棘手的問題。由於醫療技術進步,先進國家的民眾壽命明顯延長,但很多慢性病跟由老化所引起的疾病,也跟著成為流行病,不僅患者的生活品質不佳,對醫療體系也造成沉重負擔。如何利用微電子技術降低各種生醫檢測的成本,或是利用電子設備來早期監控疾病癥狀,提早治療,則是科學界跟產業界可以共同努力的方向。

對開發中國家,重點則在於對傳染病疫情的早期預警跟監控。然而,很多傳染病的致病原必須要利用實驗室等級的設備才能正確判斷,不僅檢驗成本昂貴,而且也緩不濟急。如果能把生醫實驗室的設備做成可攜式設備,並把成本壓低,成為第一線醫療人員的標準配備,對於疫情的早期偵測跟預警,將可帶來莫大幫助。

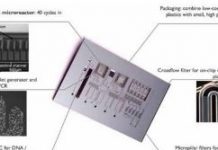

簡言之,把醫療設備或檢驗器材微型化,同時降低成本,是生醫科技能否造福更多人的關鍵,而這正是微電子技術最擅長的。現在imec的研究團隊已經發展出各種晶片等級的解決方案,例如生物光子檢測晶片、微流體晶片、神經探針晶片等核心技術,可運用在生物檢測、細胞培養、疫苗生產或腦神經研究等。藉由這些技術,以往生醫實驗室裡的大型儀器,現在可以變成可攜式設備的大小,或是在同樣的外觀尺寸下,執行更多更複雜的檢測項目。

除了既有設備的微型化之外,穿戴式裝置也是imec大力研究的方向。Deshpande透露,神經探針是imec相當看好,未來極具發展潛力的核心技術。目前神經探針的主要用途是腦神經醫學研究,也就是利用探針與神經系統建立連線,讓研究人員得以研究腦神經的運作。但這個概念如果反過來用,把探針當作電子設備接收神經訊號的介面,就有可能讓人類藉由神經傳導直接控制電子設備。

理論上來說,這是可行的,因為人的神經系統就是靠電流來傳遞訊號,跟電子系統內的通訊系統本質上沒有太大的不同。因此,imec內的研究團隊已經開始在研發以神經探針作為介面的新世代義肢,希望讓殘障者可以透過神經傳導控制義肢運作。另一方面,如果相關研究取得重大進展,將會開拓出許多新的疾病治療手法,因為人體每個器官都有神經互聯,但現在的疾病治療方法很少從神經系統這條路下手。

英特爾加碼10億擴產14nm 2019年10nm量產

為了緩解CPU供應吃緊以及消弭外界對於營收短少的顧慮,英特爾(Intel)日前宣布將增加資本支出,加碼10億美元,擴產14nm晶片產能,以因應客戶需求;並重申預期今年增加資本支出將達到150億美元,並預計在2019年量產10nm晶片。

英特爾首席財務長兼臨時首席執行長Bob Swan表示,數據資料持續以爆發性的速度成長,且企業、消費者對於資料處理、儲存、分析與共用的需求越來越高,不僅推動許多創新應用,也驅動雲端、網路與企業對於高效能運算的需求。基於此一趨勢,到2018年6月份,英特爾以資料為核心的業務成長了25%,雲端運算收入上半年大幅增加43%;而以PC為核心的業務表現得更加驚人。

Bob Swan進一步說明,根據Gartner報告指出,2018年第二季度全球PC出貨量出現了6年來的首次成長。因此,該公司也預計,今年PC總體潛在市場規模(TAM)將自2011年以來,首次出現溫和增長,主因是遊戲和商用系統的強勁需求所帶動。

然而,PC的成長也為英特爾帶來了挑戰。Bob Swan指出,PC總體潛在市場規模突然重返增長,為英特爾各工廠帶來了壓力。要滿足高性能細分市場的需求。這意味供貨會顯得吃緊,尤其是在入門級PC市場。目前英特爾正優先安排Xeon和Core處理器的生產,而我們也相信未來將有足夠的供貨來達成7月份所宣布的全年營收展望,也就是比1月份的預期高出45億美元。

為了因應此一挑戰,Bob Swan透露英特爾將採取以下行動。英特爾於2018年投入的資本支出將創紀錄達到150億美元,較年初計畫增加了約10億美元。該公司正將這10億美元投入到美國俄勒岡州、亞利桑那州,以及愛爾蘭、以色列的14nm生產基地,提高供貨量,以因應不斷成長的市場需求。

同時,Bob Swan也指出,英特爾在10nm晶片製程上也持續取得進展,升產良率不斷提高,因此,仍會繼續維持2019年實現量產的計畫。

車用電池感測市場看好 亞太區成長最快

隨著全球各國對於節能減碳的要求逐漸提升,無論是電動車或是混合動力車的汽車電池感測器滲透率將逐漸提升。預計到了2025年時,汽車電池感測器市場規模將達到49.2億美元,並以亞太地區為成長最快的區域市場。

根據市場調查機構MarketsandMarkets調查報告指出,由於汽車市場對於節能的重視以及對碳排放量限制逐年皆提高,該趨勢將推動汽車電池感測器的發展。無論是12V、24V、48V車用電力系統都將受到該趨勢的影響。該報告進一步指出,混合動力車在內的總體汽車電池感測器市場,預計將在2018年達到23.5億美元。並且預計,到了2025年時,該市場能達到49.2億美元市場規模,預計複合年增長率將達11.09%。

MarketsandMarkets預測,在未來,12V車用電力系統將會是該市場成長最快的部分。由於對於汽車節能的需求不斷提升,因此目前市場已出現12V鉛酸電池的智慧電池感測器(Intelligent Battery Sensor, IBS)用於監控電池狀態,IBS將蒐集並提供電池的溫度、電壓、電流等訊息,有助於提升車輛的燃油效率,並能優化電力系統與電池效能,進而延長電池壽命。12V鉛酸電池IBS的主要成長區域市場將為墨西哥、印度、中國等發展中國家。

另一方面,若以車種劃分,乘用車(Passenger Car)將是汽車電池感測器的最大市場。由於乘用車數量不斷增加,對於節能汽車的需求也持續成長,再加上日益嚴格的碳排放標準,也推動了汽車電池感測器在乘用車市場的成長。

MarketsandMarket也預測,由於亞太地區的汽車製造商依然在持續擴增產能,以滿足高階車款與節能汽車的需求。同時,中國與印度也逐漸提升汽車廢氣排放標準,也由於中國與日本地區對於輕型商用車(Commercial Vehicles)的需求成長。以上趨勢將推動該區域市場汽車電池感測器的發展,使亞太地區將成為汽車電池感測器成長最快的區域市場。

瞄準GaN商機 ST攜手Leti開發矽基氮化鎵功率轉換技術

布局氮化鎵(GaN)市場,意法半導體(ST)近期宣布和CEA Tech旗下之研究所Leti宣布合作研發矽基氮化鎵功率切換元件製造技術,以滿足高效能、高功率的應用需求,例如電動汽車車載充電器、無線充電和伺服器等。雙方將利用IRT奈米電子技術研究所的框架計劃,製程技術將會從Leti的200mm研發線移轉到ST的200mm晶圓試產線,預計2020年前投入運營。

如何提高能源使用效率,已是產業界共通的發展課題,而氮化鎵具備更高的開關速度、更低的切換損失等特性,能有效提升高功率電源系統能源效率。因此,許多電源相關晶片業者紛紛將未來產品重心放在GaN的應用導入之上;有鑒於矽基氮化鎵技術對電源產品應用的吸引力,Leti和ST正在評估高密度電源模組所需的先進封裝技術。

意法半導體汽車與離散元件產品部總裁Marco Monti表示,在認識寬能隙功率半導體價值後,該公司與CEA-Leti開始攜手研發矽基氮化鎵功率元件的製造和封裝技術,希望透過雙方合作,打造更完整的GaN和SiC產品組合。

Leti執行長Emmanuel Sabonnadiere則指出,該公司團隊利用其200mm通用平台全力支援ST矽基氮化鎵功率產品的策略規劃,並完成準備將該技術移轉到ST圖爾工廠的專用生產線。

本合作計畫之重點是在200mm晶圓上開發和驗證製造先進矽基氮化鎵架構的功率二極體和電晶體。ST和Leti利用IRT奈米電子研究所的框架計劃,在Leti的200mm研發線上開發製程技術,預計在2019年完成可供驗證的工程樣品。同時,ST還將建立一條高品質生產線,包括GaN/Si異質磊晶製程,並計劃2020年前在法國圖爾前段製程晶圓廠進行首次生產。

為搶攻GaN市場,ST近期可說是動作頻頻。除了和Leti合作研發先進矽基氮化鎵功率二極體和電晶體架構外,不久前也宣布與MACOM合作開發射頻矽基氮化鎵技術。射頻矽基氮化鎵採用與矽基功率氮化鎵不同的技術,其應用優勢也不同。例如,功率矽基氮化鎵技術適合在200mm晶圓上製造,而射頻矽基氮化鎵目前更適合在150mm晶圓上製造;但無論哪種方式,由於低切換損失特性,GaN皆適用於更高工作頻率的產品應用。

Imec/國研院簽署MOU 攜手推動超光譜檢測應用

比利時微電子研究中心(Imec)近日與國家實驗研究院簽署合作備忘錄(MOU),比利時微電子研究中心台灣實驗室 (Imec Taiwan)將與國家實驗研究院旗下的儀器科技研究中心(儀科中心)將密切合作,共同研發以超光譜技術為基礎的先進影像與光學應用。

Imec執行長Luc Van den hove博士表示,這次結盟將讓雙方得以充分利用彼此優勢,發展高光譜與其他先進的衛星成像儀器。Imec不僅在成像系統整合與微型化技術方面首屈一指,更是影像資料處理方面的佼佼者。在強強聯手之下,研發出高性能兼具成本優勢且性質更為可靠的新一代儀器將指日可待。國家實驗研究院院長王永和博士則指出,儀科中心長期深耕光學、真空與光機電系統整合等核心技術。從2014年開始,儀科中心即與台灣Imec共同研發,雙方合作順利愉快,也促成今日雙方簽署此合作協議,建立更密切的合作關係,共同開發高光譜技術及穿戴式裝置等應用技術。

此次合作主要涉及先進成像與光學系統的研發,包含高光譜技術與各種先進光學元件開發。儀科中心的團隊會評估Imec最新的快掃式高光譜成像系統,以及應用於顯微鏡的性能與系統整合測試,潛在的應用領域則包含奈微米材料與人體組織的顯微影像分析。此外,儀科中心也會在先進光學元件研發貢獻所長,並應用於先進投影顯示系統。

Imec整合影像事業群專案經理Andy Lamberchts表示,超光譜檢測是一種以不可見光(主要是紅外線)為基礎的檢測技術,可以應用在生物醫學、化學物質甚至藝術品修復與智慧農業等領域。但要完全釋放這項技術的潛能,必須設法把系統微型化,使相關檢測設備方便攜帶。Imec已成功開發出超光譜影像感測器晶片,也完成了基本的攝影機系統整合設計,但完整的超光譜檢測系統還涉及到光學鍍膜、照明、鏡頭等元素,這也是未來與儀科中心合作的重點。