熱門新聞

- Advertisement -

IDT推WattShare系列IC 提升行動裝置無線充電使用體驗

IDT近日推出WattShare系列無線充電半導體,使智慧型手機能夠為其他行動設備進行無線充電。IDT的新型無線充電IC結合了接收器和發射器功能,只須將智慧型手機,智慧型手表,無線耳機和其他行動設備放在採用了WattShare技術的智慧型手機上即可進行無線充電,期能藉此加快無線充電應用步伐,並提升消費者使用體驗。

IDT無線充電部門總經理Christopher Stephens表示,支援WattShare的智慧型手機可以隨時為智慧型手表、無線耳機、和其他行動設備充電,讓用戶免於攜帶許多充電器或行動電源,或是到處尋找可用的插座充電。WattShare技術有望讓智慧型手機成為無線充電生態系統的中心,使消費者能夠享受最不受拘束的智慧型手機體驗。

目前常見的無線充電使用磁感應(Magnetic Induction)充電,將智慧型手機放置在Qi無線充電板上,便可以直接進行充電而毋須拔插電線。智慧型手機從充電板接收電源,通常約為5~10W。然而,採用WattShare技術的無線電源接收器IC可以改變功率流的方向,將智慧型手機從電源接收器轉換為電源發送器。在採用了WattShare技術的智慧型手機背面放置另一支智慧型手機或其他行動設備時,就可以直接開始無線充電。

對於那些致力於為消費者帶來更良好使用體驗的智慧型手機、智慧型手表、無線耳機等行動設備OEM而言,IDT的WattShare無線充電技術將是一個引人注目的解決方案。WattShare使智慧型手機在為其他行動設備充電時可以提供高達7W的功率,並可以接收15W甚至更高的功率。據悉,目前幾家知名的智慧型手機製造商已經採用了WattShare技術,並成功創建了一個無線充電生態系統,讓客戶能夠為行動配件設備或朋友的手機充電。

為AIoT技術人才注新血 新思啟動產學合作計劃

新思科技(Synopsys)近日宣布與國立台灣大學、清華大學、交通大學、成功大學與中央大學等學校共同啟動「AIoT設計實驗室」產學合作計劃。新思將捐贈各校晶片開發核心套件與AI/機器學習(Machine Learning)教材,以誘發學界對於AIoT設計的強大研發能量,並培育先進半導體設技人才,為政府推動AI創新生態環境奠定良好基礎。

新思科技全球副總裁暨台灣區總經理李明哲表示, AI技術目前集中於應用,受到硬體成本相對較高的現實因素影響,AI商用仍面臨許多挑戰。但更因為如此,AI在台灣的發展須要注入新的發想,而多元創新的想法許多就來自於學校。

科技部政務次長許有近指出,AI是台灣科技發展的主軸之一,物聯網也正蓬勃發展,AI整合物聯網的應用逐漸滲透人們的生活,也帶動當前半導體技術的演進。「AIoT設計實驗室」產學合作計劃將有助各大學校院於設計初期集導入世界級的技術,讓半導體設計研發人才的養成從校園與國際接軌。

AIoT是AI與物聯網(IoT)的整合,隨著AI技術日漸成熟,而物聯網及其相關的應用服務也逐漸興起,AI透過物聯網逐漸進入到人類生活的各個層面中,AIoT驅動著各式智慧裝置應用的開發,裝置本身也變得更為聰明與靈巧。透過這次的合作,新思將捐贈AIoT晶片開發之核心套件ARC IoT Development Kit與AI/機器學習教材,並提供課程相關的訓練指導,以協助這些大學成立AIoT設計實驗室,讓學生們接觸與吸收符合當前產業需求的先進技術。

新思科技總裁暨共同執行長陳志寬提到,為了協助台灣半導體技術再升級,以及培育半導體設計軟體人才,新思將持續透過產學合作計劃的推動,協助產學研界提升AIoT的研發能量,掌握相關商機,共創產業發展新局面。

從雲端走向終端 AI推升ASIC市占率持續攀升

人工智慧(AI)風潮席捲全球,而為了加速AI應用普及,並降低雲端運算工作負載,實現更多的創新應用,邊緣運算需求與日俱增,AI開始從「雲端」走向「終端」,也因而推升ASIC需求;根據市調機構Ovum預估,2018~2025年,ASIC的市占率將從11%大幅增加至48%。

根據Ovum調查報告指出,在2016年,雲端(包含企業、數據中心等)為深度學習晶片的主要營收領域,占了80%。不過,到了2025年,此一比例將會改變,轉變成邊緣(Edge)占了80%,而雲端的比例則降為20%。這邊所指的邊緣意指終端設備,且以消費性產品為中心(而非小型伺服器或是路由器),包括行動裝置(手機、平板)、頭戴式顯示器(HMD),如AR/VR/MR、智慧音箱、機器人、無人機、汽車、安全攝影鏡頭等。

Tractica/Ovum研究總監Aditya Kaul表示,現今大多數的AI處理器,如GPU,多用於雲端伺服器、資料中心,以在雲端上進行AI訓練和推論。不過,隨著隱私、安全性需求增加,加上為了降低成本、延遲及打破頻寬限制等因素,分散式AI隨之興起,越來越多AI邊緣應用案例出現。例如蘋果的A12仿生晶片,其具備新一代「神經網路引擎」,以即時機器學習技術,改變智慧手機的使用體驗。

Kaul指出,簡而言之,AI從雲端轉向邊緣是現在進行式,當然目前AI在邊緣裝置上多還是以推論為主,而非訓練。不過隨著AI創新應用增加,有越來越多晶片商嘗試提升終端裝置處理器的運算效能,為的就是不用再傳送資料至雲端進行資料運算、推理和訓練。也因此,各式的處理器紛紛問世,像是CPU、FPGA、GPU、ASIC、NPU或SoC Accelerator等。

其中,ASIC的市占率可望隨著邊緣運算的需求增加而明顯攀升,從2018年的11%增加至2025年的52%。Kaul進一步解釋,ASIC之所以受到青睞,原因在於新興的深度學習處理器架構多以圖形(Graph)或Tensorflow為基礎架構;且上述提到AI邊緣運算受限於功耗和運算效能,因此多以推論為主,而非訓練。然而,若假設到2021年時,終端裝置將導入大量AI晶片,所需要的便是能在同一個晶片上進行推理和訓練,可因應分散式運算且又具低功耗的IC,因此ASIC需求將持續上揚,實現更多AI邊緣應用案例。

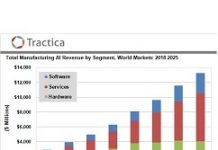

製造業AI需求上揚 2025年投資總額大增至132億美元

為了降低成本同時提高生產效率與水準,製造業目前正積極導入人工智慧(AI)技術。隨著人工智慧在製造業中的應用越來越普及,估計到了2025年,人工智慧軟體、硬體和服務的年度支出將達到132億美元。品質控管、產量改良(Yield Improvement) 、根本原因分析(Root Cause Analysis) 、預測性維護(Predictive Maintenance) 、能源管理和數位雙胞胎(Digital Twins)等都是促進智慧製造投資人工智慧的因素。

根據市調機構Tractica的報告,製造業公司現在正以適度但穩定的速度導入人工智慧技術。預計全球製造業對人工智慧軟體、硬體和服務的投資總額將會從2018年的29億美元增加到2025年的132億美元,而提高運營效率以降低生產過程成本,是目前人工智慧在智慧製造領域最成功的範例。

不過,製造業在自動化和技術方面存在一些矛盾。一方面公司採用各種工具來使生產過程更加快速順利,製造業在一個多世紀以前便整合了許多技術;但另一方面,由於可能要投入大量資金和時間的關係,製造企業在實施新技術方面又傾向於規避風險。

對此,Tractica的首席分析師Keith Kirkpatrick表示,隨著製造業對成本愈來愈敏感,加上客戶對於品質的要求提升,製造商趨向利用人工智慧來提高設備的性能、幫助減少停機時間、並提高產品的生產數量和品質;而人工智慧技術最顯著的強項就是能夠在大量數據來源中找到有用的資訊並進行快速分析,若以人力處理這樣龐大的資訊則需要非常多的時間以及成本。

搶攻自駕車商機 聯發科首款超短距毫米波雷達問世

聯發科近日在IWPC國際無線產業聯盟(The International Wireless Industry Consortium)舉辦的研討會上推出首款超短距毫米波雷達平台「Autus R10」,該產品整合天線,可支援汽車製造商部署的環繞雷達系統,以偵測車輛周圍360° 範圍內的障礙物或車輛,為駕駛人提供包括盲區監測(BSD)、自動泊車輔助系統(APA)和倒車輔助系統(PAS)在內的多種應用,提升駕駛安全。目前 Autus R10 已經量產,將於 2019 年上半年上市。

聯發科技副總經理暨智慧車用事業部總經理徐敬全表示,在車聯網和自動駕駛的先進技術上,該公司透過Autus晶片品牌,結合人工智慧、通訊、感測器、以及多年來積累的多媒體技術和先進的晶片製程,為汽車電子前裝市場打造了完整的車載晶片和高度整合的系統解決方案,從而降低汽車製造商的開發成本,並大幅提升消費者的智慧行車體驗。

據悉,Autus R10具備體積小巧、高性能、成本優化等優勢,並採用CMOS製程技術,整合基頻DSP、射頻、封裝天線於一體,僅需要一個簡單的三線介面來連接外部的電子控制單元(ECU)。

此外,由於該產品整合天線設計,使其應用上的探測距離範圍為10公分至20 公尺,最近探測距離則小於10公分。其精確的近距離探測可被應用於高密度、擁擠的市區場景;且採用77/79GHz頻率,可做到5公分距離的精確解析度和偵測性能,從而實現更高的物體辨識率、更快的回應速度。

同時,Autus R10提供水準視角(FOV)大於130°的偵測範圍,能明顯減少雷達的使用數量,垂直視角大於90˚的設計則彌補了目前各類感測器的偵測盲區,降低事故發生率。其應用可涵蓋停車輔助、自動停車、停車位測量、後方自動緊急制動、兩側來車警示、開門警報、短距離盲區監測等。

聯發科指出,繼2019年1月發布汽車電子晶片品牌Autus之後,該公司致力發展車載通訊系統、智慧座艙系統、視覺駕駛輔助系統及毫米波雷達解決方案等四大領域,為汽車產業帶來創新的解決方案。

著重AI/數位教育普及化 Google在台擴大招募與人才培育計劃

Google近日宣布將於今年擴大在台招募規模和人才交流,增加聘用數百位台灣員工,同時公布「智慧台灣計劃」中人才培育項目實施一年來的成果,並承諾於今年延續且強化人工智慧、數位行銷、雲端工具、內容創作等面向的教育訓練,期許在2020年底前讓10,000人接受AI基礎課程、20,000名開發者受益於雲端與AI技術訓練、100,000人獲得數位行銷知識,協助台灣的AI與數位教育普及化。

Google裝置與服務資深副總裁Rick Osterloh表示,台灣在Google的全球願景中扮演核心角色,特別在去年的HTC協議案生效後,台灣已成為Google在亞洲最大的研發基地。Google致力將最佳的AI、軟硬體整合體驗帶給全球使用者,而在實踐這個使命的過程中,台灣人才所帶來的貢獻是不可或缺的。除了建立全新的辦公空間外,Google也將透過更多交流與招募計畫,邀請台灣的人才一起打造優質的未來科技產品。

針對今年的人才培育,「Google智慧台灣計劃」將延續去年成功落實的內容,並新增了更多實施項目,重要的項目包括AI培訓和數位行銷。其中AI培訓旨在降低AI知識的學習門檻,有針對企業提供的「Machine Learning Day」機器學習專班,透過實作和工作坊的方式,為企業導入機器學習知識。同時與產官學界的9個合作夥伴,針對學校共同培育出80位AI種子教師,將Google的AI技術知識傳授給更多教師、學生、以及開發者。

另外數位行銷方面,Google針對一般大眾、企業,繼去年在台南文化創意產業園區、台中逢甲大學開設Google數位學程 (Digital Garage) 實體課程後,Google亦將於「新北社企・電商基地」開設實體課程,為北部地區對數位行銷感興趣的民眾與企業提供相關知識。還有針對學校,Google的數位學程內容正式納入台中逢甲大學與高雄中山大學的學分課程,讓學生在校期間就能獲得專業的數位行銷知識,開拓未來職涯發展的更多可能。

今年,Google將在台灣大幅增加業界人才交流活動的規模與頻率,舉辦更多的校園招募以及大學教授交流活動,也將開出更多企業實習的名額和機會。此外,Google也將積極參與Women in Tech產業活動、與高中女生交流互動,以鼓勵台灣女性加入科技產業。

驅動技術/物聯方案雙管齊下 光寶力拓工控市場版圖

工業4.0熱潮持續升溫,為擴展工控市場版圖,並提升競爭優勢,光寶科技未來將聚焦驅動控制技術,2019年除將陸續發布變頻器、伺服器、運動控制器等新品外,也將透過工業物聯網(IIoT)解決方案,協助製造業者順利走向轉型「智慧智造」的第一哩路。

光寶科技工業自動化事業部總經理鄭智峰表示,光寶於2014年成立工業自動化事業部門,在過去五年的時間裡,該公司已經形成變頻器、伺服系統、人機介面(HMI)和運動控制器在內的一系列相對完善的自動化產品體系。而面對競爭激烈的工業自動化市場,該公司有一定的電源和驅動技術經驗,同時也有許多工廠可進行自動化產品的先行驗證和測試;這些都是光寶科技的基礎優勢,而未來該公司聚焦驅動控制技術,投入更多資源於驅動控制產品開發,提升其性能及功能,藉此提升競爭優勢。

像是光寶科技近日便發布全新ISA-7X伺服系統,整套系統包括伺服驅動器、伺服馬達、電纜及相關配件,功率範圍從100W至2kW,産品功能齊全,性能優異,可滿足包裝、3C、紡織機械等不同產業應用需求。

據悉,ISA-7X伺服系統之濾波功能能抑制機械振動,其內建的ISA-Pro調試軟體,可讓參數設置及調試更加便捷,方便使用;且速度頻響能達到1kHz,滿足高響應要求,並支持最高4MHz差分脈衝輸入、Modbus總線通訊編碼器分辨率高達20位,實現高精度定位。

至於安裝後的維護,因ISA-7X可耐受較寬的電壓輸入範圍,適應電壓波動較大的環境,ISA-Pro軟體並可監控與蒐集資訊,便於故障排除;系統並內建MSC功能丶制動電阻及電子凸輪功能,不需要專業運動控制器及額外的制動電阻,讓中小型企業能夠節省成本。

另一方面,光寶科技除了將陸續推出變頻器、伺服驅動器、伺服馬達、可程式控制器、HMI等工控產品搶攻市場商機之外,為協助製造業者能順利跨進「智慧智造」,也於今年推出基於硬體產品和軟體服務的整套IIoT解決方案。

光寶指出,此一IIoT解決方案不光只是提供軟硬體產品,更多的還是「服務」製造業者踏入「智造」領域;也就是提供整體的規畫,從機台聯網到數據採集、數據呈現及數據分析等。換言之,透過IIoT方案的協助,製造業者可以更清楚的瞭解其生產過程所產生出來的數據及資料如何為他所用。

鄭智峰說明,企業經營不再只是一場有限賽局,像籃球賽或棋局,競爭對手、遊戲規則、勝負結果一目了然。如今企業經營已轉變為『無限賽局(The Infinite Game),也就是所面對的挑戰沒有終點,企業須具備長期持續參賽的資格,才是經營之道;而光寶將聚焦驅動控制技術、IIoT方案,並以靈活彈性的營運策略,布局全球工控市場,迎接無限賽局的挑戰。

也因此,除了持續提供軟硬體新品和服務之外,光寶科技也致力打造更完善的經銷商體制。光寶科技全球經銷商管理暨業務資深處長陳子健舉例,當客戶機台出貨至海外,電控零件發生故障情況時,多數業者均無法提供當地的即時支援服務,而光寶透過完善之經銷商體制,不僅能提供即時服務,也在機台出貨前,就提供終端使用者完整的諮詢服務,做到預防管理,目前該公司全球經銷商據點已涵蓋全球美、歐、亞、非四大洲。

Lumotive搶攻光達市場 開發新光束控制技術

Lumotive推出了一款高性能光達(LiDAR),利用已經獲得專利的光束控制(Beam-Steering)技術與液晶曲面(Liquid Crystal Metasurfaces, LCM)晶片提高LiDAR性能、可靠性和降低成本,現在光達已經成為一種關鍵的3D感測技術,它將有助於實現自動駕駛系統,或先進駕駛輔助系統(Advanced Driver Assistance Systems, ADAS)。LiDAR系統透過發射光束並測量從物體反射回來的時間來推測距離,LiDAR技術可以準確地探測幾英吋到數百碼之內的物體。

目前,大多數LiDAR系統都是依賴機械掃描,其成本較高,且由於使用機械掃描,光達的形狀會受到某種程度的限制。而Lumotive新的光束控制技術使用的LCM晶片以超材料(Metamaterial)製成,且具有更大的光學孔徑(25×25 mm)結合120度的視野和快速隨機接收光束的功能,使LiDAR擁有更寬廣的視野。幫助降低LiDAR成本,並提升效能。

Lumotive聯合創辦人兼首席技術長Gleb Akselrod博士表示,更大的光學孔徑就像擁有更長的望遠鏡一樣,可以看到比其他系統更遠更廣的範圍。雖然LiDAR系統將被廣泛部署在諸多領域以強化感測,包括機器人、無人機和工業自動化等等。但LiDAR現階段最廣為人知的應用還是在汽車市場,此技術將幫助實現ADAS以及全自動駕駛系統。

據悉,現在自駕車市場正致力於發展自駕車出租服務(Self-Driving Taxi Services),又稱為RoBo-Taxi。Argo AI、震旦集團(Aurora)、May Mobility、Uber和Google的子公司Waymo皆在開發此項技術。YoleDéveloppement(Yole)的技術與市場分析師Alexis Debray指出,估計專用於ADAS和自駕車的LiDAR市場在2018年至2024年之間將顯著成長,市場總額將從7.21億美元達到63億美元。

2019年記憶體市場衰退 台灣半導體有望重回全球第二

全球DRAM價格在2017、2018年連兩年大幅上揚,記憶體大廠三星(Samsung)的產值也在這股情勢下超越英特爾(Intel),蟬聯2017、2018年全球半導體龍頭。不過,工研院日前發表2019半導體產業趨勢時指出,2019年DRAM價格將逐漸修正,導致記憶體市場產值衰退,而這不只將使得半導體大廠排名將重新洗牌,台灣半導體產值也有機會在這股趨勢下重回全球第二名。

工研院產科國際策略發展所經理彭茂榮表示,審慎看待2019年經濟前景,預估全球半導體市場產值達4,545億美元,衰退3.0%,其中記憶體市場預估衰退約二成。因此,預期英特爾將追過三星重新登上半導體龍頭寶座,而台積電也有望追過現居第三名的記憶體晶片廠SK海力士(SK Hynix),成為2019全球半導體營收第三名。

進一步觀察台灣半導體產業,根據工研院IEK Consulting報告,2018年台灣半導體產業產值達新台幣2.62兆元,穩定成長6.4%。進入2019年,受限於全球經濟景氣放緩,半導體產業的成長動能轉趨保守,預估2019年台灣半導體產業產值將微幅成長0.9%,不過,預期整體表現仍會優於全球半導體業平均水準,達新台幣2.64兆元。

就全球半導體業產值市占率排行而論,2019年美國依舊會以領先者的角色占據全球半導體附加價值、技術含量最高的環節,且市占率達40%以上;台灣則有機會超越韓國,重回全球第二名,市占率達到20%。其中,台灣晶圓代工產值全球排名第一,市占率約七成;台灣IC封測產值全球排名第一,市占率約五成。

而談到前瞻技術與應用領域投資,看好智慧物聯(AIoT)與智慧系統(Intelligent Systems)應用市場,工研院建議,台灣半導體產業除了掌握傳統3C電子市場,未來也可積極投入人工智慧(AI)、物聯網(IoT)、5G無線通訊、工業4.0/智慧機械、車聯網/自駕車、VR/AR、高效能運算(HPC)、軟體及網路服務這八大領域,掌握市場先機。

對此,彭茂榮進一步說明,過去台灣半導體業者投注許多心力在智慧型手機的零組件生產,但是近幾年智慧型手機市場成長趨緩,使得供應鏈業者必須開拓新的應用領域,才能挖掘更多市場商機。他預期,未來AIoT的多元應用,可有效延續半導體業成長動能,因此,上述的八大領域都是台灣半導體廠商可積極投入的方向。

工研院產科國際所牽線 台廠攜手國際夥伴布局前瞻市場

人工智慧(AI)、5G浪潮來襲,帶動創新應用與商業模式崛起,而台灣產業在全球市場競爭下如何轉型突圍、接軌國際,成為當前一大重要議題。為協助台灣產業掌握新興科技趨勢,工研院也成立產業科技國際策略發展所(簡稱產科國際所),促成台灣與國際機構的合作,並在日前舉辦2019台灣關鍵產業機會發表會,分享國際合作成果案例。

工研院產業科技國際策略發展所所長蘇孟宗表示,隨著AI、5G技術的演進,應用將逐步滲透到人們的日常生活中,而全球科技產業正值典範轉移之際,台灣更須急起直追,從全球科技發展趨勢及市場需求出發,發揮產業既有的優勢,翻轉競爭力。另一方面,近年來亞洲經濟加速崛起,將重構區域合作發展格局,因此台灣未來的產業發展,除了厚植實力,還要借力使力,吸引國際與台灣加乘合作,才能掌握新一輪的產業契機。

為協助台灣產業有效接軌國際,工研院在2018年8月正式成立產科國際所,透過整合原有產業經濟與趨勢研究市場分析與產業智庫服務的基礎上,進一步整合本院海外產官學研機構國際網絡與跨領域創新研發能量,協助台灣產業布局全球前瞻科技市場。

工研院在經濟部技術處與工業局的支持下,推動台灣產業與國外機構的合作,透過長期經營之歐、美、日、俄等海外據點,擔任科技前哨站,運用各區域創新體系與產業科技特點,探索雙/多邊合作利基,以促動創新合作並深化與策略合作夥伴之互動連結。如「台灣與美國愛達荷州的產業聚落連結」即是一例,該計畫成功吸引美光(Micron)加碼來台投資,並與我國產業鏈合作,打造智慧自動化記憶體封測廠,建立完整的產線。

此外,為促進企業進入高附加價值,工研院陸續與先進國家建立長期夥伴關係,推動美國Micron、美國PKG公司、日本溫柔之手集團等來台投資或產業合作,並協助我國產業進入國際供應鏈體系,促成服務型新創事業之國際市場發展。