熱門新聞

- Advertisement -

協作機器人泛用性高 UR在台聚焦半導體/電子製造

目前工業機器人重點發展聚焦在汽車工業、電子製造及金屬零件三大產業,而中國是現今全球最大的市場;但台灣作為電子零件製造重鎮,對於機器人的需求也名列前茅。以人機協作為主要產品訴求之一的協作機器人大廠Universal Robot(UR),在2018年底小幅改組,將台灣從東北亞區劃歸大中華區之後,接下來的業務推展,將聚焦在電子製造與半導體製造上。

UR大中華區總經理蘇璧凱(Adam Sobieski)表示,根據IFA數據,2017年台灣工業機器人的市場排名為全球第六,光是2017年就導入了7,300台。以2018年機器人使用密度而言,台灣也位列全球第八。

他特別指出協作型機器人應用在台灣半導體產業上的潛能,由於Universal Robots可以完全符合台灣半導體產業無塵室應用的需求,無論是協助晶圓製造、封裝測試等,Universal Robots都十分看好台灣市場的成長空間。UR台灣區業務經理張仁銘則透露,目前UR的機器手臂,已經進駐許多台灣封裝測試廠的生產線。

蘇璧凱說明,自動化並不局限於傳統製造業,而是適用於所有行業。綜觀 Universal Robots目前客戶產業別,從電子零件、金屬零件、汽車工業,到生醫藥廠、科研機構,甚至是食品、家具、玩具等製造商應有盡有。

協作型機器人較傳統工業機器手臂更具彈性,其快速設定、能在較小空間中作業、且經安全評估後,能與人協作無須裝設保護柵欄等特性,都能協助企業快速適應自動化生產流程,進而助力企業迅速回收成本。其中Universal Robots協作型機器人獨有的各關節正負360度旋轉能力,搭配靈活的安裝位置(可懸掛、可側裝)等特性,為企業主的生產應用增添更多彈性。

這些特性對於目前仍使用大量人工作業的SMT後段組裝生產線來說,是很有吸引力的。因為UR的手臂可以和人類作業員並肩工作,並且在狹小的工位上靈活運動,執行取放主機板、鎖螺絲等組裝作業。目前使用人力越多的生產線,越適合使用UR的機器手臂。

面對快速變動的市場環境,蘇璧凱認為以人為本、更彈性化的生產流程,絕對是未來的工業趨勢。不論企業規模,許多企業主都已意識到,必須導入能適應生命週期越來越短的製造設備。許多企業也正著力於減少廠房空間,降低工作的複雜性以提升生產效率,人與機器共同協作將是所有產業的發展趨勢。Universal Robots的協作型機器人符合安全、彈性等需求,是許多企業主的導入首選。

光達市場再添新力 Pioneer/Canon攜手開發3D LiDAR

隨著汽車廠商與相關產業積極推動Level 3等級的自駕車技術發展,光達的重要性也隨著日益提升。為此,先鋒(Pioneer)與佳能(Canon)近期協議共同開發3D LiDAR感測器。

3D LiDAR感測器使用雷射光束,能夠精確測量物體的距離,並能即時確定與物體的距離和感知周圍的環境。要實現Level 3以上等級的自駕車,即有能力操控車輛、自行加速或減速,還能在無駕駛人介入的情況下進行超車;也能避開事故或塞車路段的自駕車,光達是不可或缺的感測器。

Pioneer一直致力於開發高整合度、高性能的微機電系統( Micro Electric Memory Systems, MEMS)反射鏡,這種反射鏡已可以低成本生產,並預計於2020年開始量產。而除了開發物體識別演算法和車輛定位演算法之外,該公司在2018年9月起提供3D LiDAR感測器模型讓合作夥伴進行測試。除此之外,在2019年1月,Pioneer建立了一個新的組織架構,集合了自駕車相關的研發、技術開發和業務發展,進一步幫助加速其自駕車業務的成長。

Canon目前正透過提供其光學技術,試圖擴展其業務到各種工業領域。為此,該公司正在加強其與汽車產業的合作,特別是在自駕車的創新技術領域。

根據Pioneer和Canon之間的協議,兩家公司將共同開發3D LiDAR感測器,以實現Pioneer的大規模生產的目標。基於Pioneer在微型化技術和數位訊號處理技術以及Canon的先進光學技術和汽車設備相關的專業知識,此合作夥伴關係將促進高性能3D LiDAR感測器更快地應用於自駕車領域。

策略正確但禍福難料的Tesla FSD晶片

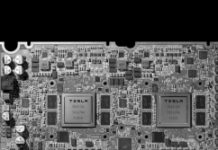

電動車龍頭特斯拉(Tesla)於日前的Tesla Autonomy Investor Day中,正式介紹了自家的Full Self-Driving(FSD)自駕車晶片,雖然說垂直整合在這個年代已經不是甚麼創新的策略,但是以Tesla目前在產業的地位,加上在這次發布之前,Tesla也進行了相當的專利布局,因此觀察FSD晶片的設計有助於一窺電動車/自駕車未來的發展趨勢。

Tesla自動駕駛晶片負責人Pete Bannon表示,從加入Tesla開始到晶片和系統在實際產品中部署,大約花了3年時間,對一個從無到有的高階處理器來說,時間並不長,Bannon認為,這歸功於Tesla有很強的電源供應設計、訊號整合設計、封裝設計、系統設計、板卡設計、韌體、系統驗證團隊。

在Tesla提出的自動駕駛運算平台設計中,FSD晶片以功耗、算力、Barch size(Latency)、安全性為主要需求。採用雙處理器晶片設計,並且以Samsung的14nm FinFET製程生產,加上深度神經網路處理器,總計以60億組電晶體運作,影像處理器約可在一秒內處理1G畫素量的數據,並且以24位元執行頻寬運作,本身則搭載128位元、總計86Gbps傳輸頻寬的LPDDR4記憶體模組,處理器配備運作時脈為2.2GHz的12核Cortex-A72架構設計。

自駕車/電動車安全性是消費者最關心的重點之一,因此FSD導入大量的冗餘設計。同一塊板卡上的兩顆晶片供電和資料通道都是獨立且互為備份的;而且兩顆晶片同時都對同樣的資料進行分析,然後對比分析結果,再得出最終結論。同時,Tesla 執行長Elon Musk也強調一旦其中一組運算晶片產生異常,將可由另一組晶片無縫接手運作,使自駕運作過程不會有意外發生。

另外,晶片中神經網路處理器(Neural Network Processor, NNP),也是FSD的重點,每顆處理器有兩個NNP,每個NNP有一個96x96的MAC矩陣,32MB SRAM,工作時脈2GHz。所以一個NNP的處理能力是96x96x2(OPs)x2(GHz) = 36.864TOPS,單晶片72TOPS,板卡144TOPS。

Tesla FSD的策略讓人聯想到Apple的iPhone,其應用處理器應該是系統商強化核心競爭力與拉高競爭門檻的經典範例,以此對比Tesla的布局,不難理解Musk邏輯,FSD可以說是該公司必然選擇的道路,但能否複製Apple iPhone的成功,未來還有許多值得觀察的重點,Tesla在電動車領域已經取得初步的競爭優勢,尤其是在電池能量密度與平均耗電可行使里程上,FSD肩負進一步強化這部分優勢重責。另外,初代FSD雖然踏出第一步,但是上路後才是真正的挑戰,Tesla能否持續在軟硬體上優化,如製程改善、神經網路優化、推論效能精進等,讓FSD成為自駕車最佳控制模組,別忘了NVIDIA與Qualcomm這些晶片大腕,也正虎視眈眈。

Tesla FSD自駕晶片平台導入完整備援設計架構

智慧功率開關助力 智慧工廠安全/可靠性更進步

工業4.0持續蓬勃發展,為加速實現智慧工廠,並提升工業自動化設備的效率和可靠性,打造安全工作環境,意法半導體(ST)推出新款智慧功率開關(Intelligent Power Switch)「IPS4260L」,可在一個節省空間的散熱加強型封裝內整合四個260mΩTYP RDS(ON)的功率開關和保護功能,在TAMB = 85°C環境溫度下最大輸出電流2.4A(每通道0.6A或單通道2.4A),並能透過外部電阻器設定限流閾值,還可並聯通道。

意法半導體技術行銷工程師Michelangelo Marchese表示,工業4.0的特色在於使用網路實體系統(Cyber-Physical System, CPS)、通訊技術、物聯網技術以及分散式決策(Decentralized Decisions)等,使工廠運作更有效率。然而,在使工廠自動化或更智慧化的過程中,打造一個更安全的工作環境,確保設備運作穩定,避免出現工安意外而使工廠財產、人員受到損害,也是工業4.0其中一個重要環節。

Marchese指出,「安全性」 一直都是個很熱門的話題,像是日常所使用的智慧家電,包括空氣清淨機、掃地機器人等設備,為生活帶來了便利性,而在工廠領域,則可以改善生產效率。上述的一切,其實都有關使用者的安全,因此,不僅生產製造與電器產品的安全規範持續推陳出新,ST也會持續透過旗下產品提供更高的安全防護。

而智慧功率開關IPS4260L適用於伺服驅動器、馬達控制、工業PC週邊、可程式設計邏輯控制器(PLC)和通用下橋開關(驅動與正電源相連的負載)。此外,IPS4260L可為智慧工業/工業4.0智慧製造應用帶來豐富的診斷功能,包括開路負載檢測和限流保護。

據悉,開路負載檢測在輸出處於關斷狀態時運行,以防止因為線路斷開等故障導致的危險。當電流過大時,非耗散式截止限流功能可在使用者設定的時間後關閉輸出級。限流時長可以用一個外部電阻器來設定,限流時間結束後,輸出級自動重啟。至於其他診斷功能包括兩個用於指示負載開路和超載/熱關斷的共開路汲極針腳,以及用於指示單個通道超載/熱關斷的四個輸入/輸出汲極針腳。

收購格羅方德12吋晶圓廠 安森美產能/開發技術再升級

安森美半導體(ON Semiconductor)與格羅方德(GLOBALFOUNDRIES)近日宣布,安森美將以4.3億美元收購格羅方德位於紐約東菲什基爾(East Fishkill, New York)的12吋晶圓廠,其中1億美元已在簽署最終協議時完成支付,其餘3.3億美元將在2022年年底支付;之後,安森美半導體將獲得該晶圓廠的全面營運控制權。藉由此次收購,安森美能獲得豐富的12吋晶圓製造和開發經驗,進而使自身的開發技術與產品產能更上層樓。

安森美半導體總裁暨執行長Keith Jackson表示,收購12吋東菲什基爾晶圓廠是使該公司強化電源和類比半導體市場競爭優勢一大關鍵。本次收購將使公司未來幾年增加更多的產能,以支援電源和類比產品的成長,遞增生產效率,並加快實現我們目標財務模型的進程。

據悉,該協議將使安森美半導體未來幾年增加在東菲斯基爾晶圓廠的產量(如大量金氧半場效電晶體(MOSFET)和絕緣柵雙極電晶體(IGBT)等產品),而格羅方德會將其眾多技術轉移至另外三座同規模的12吋晶圓工廠。根據協議條款,格羅方德將在2022年年底前為安森美半導體生產12吋晶圓,預計將於2020年開始為安森美半導體製造首批12吋晶圓。

另外,該協議還包括一項技術轉移和開發協議,以及一項技術授權協議,安森美能藉此獲得更豐富的12吋晶圓製造和開發經驗,使公司晶圓製程從8吋晶圓轉至12吋晶圓;同時,安森美半導體將立即獲得先進的CMOS能力,包括45nm和65nm技術節點,這些製程將為安森美半導體未來的技術開發奠定基礎。

格羅方德執行長Tom Caulfield指出,本次合作使格羅方德能夠進一步最佳化在全球的資產,並加強投資於促進增長的差異化技術,同時確保Fab 10製造工廠和員工的長期發展。

提升能量密度 工研院推出新款鋰金屬固態電池

協助布局儲能電池關鍵材料與技術,工研院材化所推出新款高能量鋰金屬固態電池(Li Metal Solid State Batteries)。相較於傳統鋰電池(140Wh/Kg~180Wh/Kg),此高能量鋰金屬固態電池能量密度高出了一倍(大於350Wh/Kg)。同時具備了高續航力跟安全係數,可增加產品單次使用時間。

此項技術初期應用在3C產品(手機、平板、筆記型電腦等)、穿戴式裝置(手表、眼鏡等)上,與傳統鋰電池相比,使用時間可提高一倍,未來還可裝載於電動車、電動機車或電動巴士上,使其續航里程增加一倍。現在此電池已成功與德國材料廠商、國內電芯業者簽屬合作計畫研發,協助加速布局下世代儲能電池的關鍵材料與技術。

電動車要量產化仍面臨許多挑戰,工研院研究主任方家振表示,目前國際車廠如豐田(Toyata),大概把電動車的量產化時程預定在2025~2030年。從電池的角度來說,一個3C產品或穿戴裝置可能只會用一個電池,但比方說ㄧ台特斯拉(Tesla)可能就需要6000顆。加上電池管理的複雜程度,或是整體成本的規模計算都相對龐雜,所以現在這顆電池要應用在汽車載具的話,仍有其困難。由於電池在穿戴裝置所占的成本很低,但ㄧ台電動車的電池可能占總成本的六成以上,若電池成本高居不下,將是電動車商用一大挑戰

此款高能量鋰金屬固態電池使用高傳導無機固態電解質材料技術,其材料表面改質技術可以改善高電壓結構穩定性,有機/無機連接技術能優化異質介面相容性,進而提升電池離子導電度並降低正極板阻抗。另外搭配超薄鋰金屬負極,使重量能量密度可高達300Wh/Kg。

人工智慧推升 晶心RISC-V授權合約大幅成長

人工智慧(AI)驅動RISC-V需求大幅上揚,晶心科技指出,自2017年第四季陸續面世的RISC-V處理器系列於2018年呈爆發式成長,全年授權案件數高速成長,已授權的RISC-V解決方案包含32位元的N25F/A25及64位元的NX25F/AX25。RISC-V開放式架構的熱潮勢不可擋,包含中國、台灣之亞太市場及美國市場均廣為採用。

晶心科技總經理林志明表示,RISC-V的成長與人工智慧息息相關,在過去幾年IC設計業者認為有著即便無法像NVIDIA或其他大廠在成為AI領先者,但也會盡量將些許的AI技術融入到原本的應用之中。如此一來,便多多少少會採用晶心旗下的產品,也因此,RISC-V處理器的需求便明顯上升。

林志明進一步說明,RISC-V處理器系列於2018年呈爆發式成長,全年授權案件數也高速攀升,在已簽定的21份的RISC-V解決方案授權合約當中,超過三分之一授權予中國廠商,另三分之一為台灣廠商,其餘授權合約分布在美國、韓國及日本。晶心與合作伙伴攜手開發的產品應用十分廣泛,包括區塊鏈、通訊設備、指紋辨識、可编程邏輯閘陣列、物聯網、應用程式安全和固態儲存設備。

另一方面,在AI驅動RISC-V需求持續成長的同時,為讓更多開發者加入RISC-V架構開發各種應用,晶心也致力透過「EasyStart」RISC-V推廣聯盟拓展RISC-V市場版圖,藉此幫助該公司的設計服務合作夥伴掌握基於RISC-V的SoC設計及開發最新趨勢。EasyStart聯盟成員遍布全球,成員數已達15家,並正朝著20家的目標邁進。

據悉,EasyStart聯盟成員包括Alchip、ASIC Land、BaySand、CMSC、EE Solution、INVECAS、MooreElite、PGC、SiEn(Qingdao) Semiconductor、Silex Insight、Socle、XtremeEDA及三家不具名的合作夥伴。這些公司涵蓋90奈米至10奈米的製程技術,有些公司則同時提供SoC設計和一站式服務。這些聯盟成員將會以晶心科技的V5 RISC-V處理器核心為客戶提供完整RISC-V設計服務解決方案。

專注電子產業領域 默克持續深耕台灣

默克(Merck)近日舉辦默克深耕台灣30年媒體茶敘,台灣區默克集團董事長謝志宏表示於會中提到,默克在台成立滿三十年,未來除了將台設定為亞洲研發重鎮、持續引進最新材料科技協助顯示器及半導體技術發展外,更不斷投入研發資源,培養生技產業人才及扶植台灣生技新創團隊,推動科學與科技進步。

謝志宏說明,5G、人工智慧(AI)、物聯網、自駕車、大數據及AR/VR是驅動電子產業持續成長六大關鍵要素。因此,未來默克的特用材料事業體,將會更具焦電子產業市場,並於顯示器科技、半導體科技兩大領域實現更多創新產品。

首先在顯示器科技方面,未來顯示器的創新應用可分為可摺疊面板、8K電視、透明顯示器,以及建築與汽車等四類別。而要滿足這四大應用領域,顯示器必須要有更高解析度、更高亮度及新尺寸及形狀。而默克的新液晶材料產品組合能實現大尺寸8K,並持續力推新型SA-VA (Self-aligned Vertical Alignment)液晶技術,其優勢在於能省去面板製程步驟及時間,讓製程更環保,實現超窄邊框的設計,為視覺體驗帶來更高解析度、高亮度、不同尺寸與全面屏的可能性。

至於在半導體科技,默克半導體材料能支援半導體前段及後段製程,其中專注發展的原子層沉積(ALD)材料更是半導體奈米製程之關鍵材料之一,透過材料科技協助製程微縮及先進封裝挑戰摩爾定律所面臨技術極限。同時,默克也已在台設立亞太區積體電路(IC)材料研發暨應用中心,並期待能近距離、即時提供台灣客戶解決方案,並滿足亞洲市場需求。

謝志宏指出,台灣是全球晶圓產能最大以及半導體材料市場的龍頭,在面板產業也佔有一席之地,因此默克將持續投入資源深耕台灣,以材料核心技術成為台灣科技產業的最佳助攻員。

無線充電IC市場需求上揚 創新應用搶商機

無線充電IC市場需求持續上漲,預計市場競爭格局將從集中走向分化,創新應用是目前產業搶攻市場大餅的主要策略。根據市調機構MarketWatch的研究,在未來五年內,無線充電IC市場收入的年複合成長率將達到19.1%,到2024年全球市場規模將達到52億美元,而2019年將達到21億美元。

無線充電是指不需要電線或電纜就能從電源傳輸能量的技術。無線充電技術由兩個部分組成:發射器(即實際充電站本身)和接收器(位在進行充電的設備內)。而無線充電IC便是無線充電技術的核心部分。

目前無線充電IC市場關鍵的參與者包括IDT、德州儀器(TI)、恩智浦(NXP)/飛思卡爾(Freescale)、亞德諾半導體(ADI)、高通(Qualcomm)、博通(Broadcom)、意法半導體(ST)、安森美半導體(On Semiconductor)、Semtech、羅姆(ROHM)、東芝(Toshiba)、Panasonic、美信(Maxim)、凌通科技(Generalplus)等等。無線充電IC產業預計將繼續以創新為主要發展方向,策略性收購和組成聯盟等也是廠商增強影響力的關鍵戰略。同時,還有優化產品組合,也能進一步提升附加價值,實現利潤最大化。

無線充電IC具有巨大的市場潛力,過去十年中有數家新廠商進入了全球無線充電IC市場。預計新廠商的進入將促使現有廠商進行反擊。這種現象可以引發更好和更具創新性的戰略,進而導入新產品線或擴大生態系範圍。雖然目前全球無線充電IC市場的競爭格局依然集中,但預計未來幾年將逐漸走向分化。

值得一提的是,亞太地區是全球無線充電IC市場的最大市場,在2017年占市場總額超過70%。由於無線充電方便的特性,無線充電IC的使用越來越多,推動了亞太地區市場的成長。

聯華林德ESGs助威 台灣半導體產業鏈自給率升級

高科技發展迅速,在技術進步的同時,也代表生產製造的過程更加嚴謹,同時要求精準度與良率,電子特殊氣體(Electronic Special Gases, ESGs)即是在半導體製程中協助平坦化、清潔、間隔不同Layer等,聯華林德藉由在地化研發與生產電子特殊氣體,為台灣與各地區的半導體業者提供高品質的電子材料,並設立新研發中心,滿足半導體業者與日俱增的材料需求。

台灣最大工業氣體製造商聯華林德,日前在旗下中港工廠舉辦電子材料「SPECTRA EM」品牌上市發表會,推出「一氧化二氮」及「三氟化氮」等11項產品,鎖定電子及半導體等行業所需ESGs市場,聯華林德目前已獨立開發出20種電子材料,並持續研發其他多種材料。除了在地化生產,該公司在台灣的第一家電子等級氟氣工廠也開始商業化生產。

SPECTRA EM是聯華林德與林德集團共同推出的品牌。SPECTRA N氮氣產生器為半導體和面板產業的客戶,提供彈性及高效能的氮氣解決方案。SPECTRA光學雷射氣體則是氖氣與鹵素氣體混合物,此穩定、精確的氣體混合物,能讓客戶利用深紫外光(Deep UV)微影技術,提高生產效能與效率。鑑於半導體製造商專有製程需要客製化的材料解決方案,SPECTRA EM Gold能提供客製化的純度等級,及更多分析技術與專業包裝。

因此,聯華林德位於中港分公司的研發中心,也協助客戶開發應用於尖端製程的次世代分子技術,具備世界級的電子特氣及原物料分析能力,包括常用的氣相層析、特殊規格氣相層析、鑑識分析/廣域分析/分析方法開發、利用ICP-MS進行金屬不純物分析前的ESG樣品採樣、廣域分析、惰性及腐蝕性氣體的專用水氣分析、混合氣成分濃度量測、惰性氣體的粒子計數、移動式質譜分析、特定不純物的專用分析等。