熱門新聞

- Advertisement -

異質整合趨勢起 系統級測試需求增

異質整合(HIDAS)成為IC晶片的創新動能,然而,將兩種不同製程、功能的IC整合在一起,不僅考驗IC設計、製造和封裝技術,在測試端也衍伸了全新的挑戰,不再只是單純測試IC規格,「系統級測試(System Level Test, SLT)」需求可說是與日俱增。

愛德萬測試(Advantest)SoC業務部協理陳建州表示,系統級測試是未來日益重要的測試項目,而現有客戶對於系統級測試的測試需求也越來愈多。原因在於,摩爾定律開始走到極限,半導體產業開始尋求其他的IC創新動能,因此,像是2.5D、3D、SiP(也就是所謂的異質整合)或更先進的封裝技術一一興起,而這些技術打造的產品和過往截然不同,因為是將兩種不同功能、製程的晶片整合在一起,像是一個「小型的系統」,因此在測試上,主要是測試這個「小型的系統」是否能夠運作,而非是像過往的IC測試,只要測試規格是否符合標準或是設計需求即可。

為因應系統級測試需求,愛德萬測試購併Astronics Corporation商用半導體系統級測試事業部。陳建州指出,對大型消費性電子產品製造商而言,系統級測試無疑是愈來愈關鍵的測試,透過這次收購,能與該公司現有的自動化測試設備(ATE)解決方案套件互補;而在補足原本所欠缺的系統測試解決方案後,該公司在半導體產業鏈的測試方案將變得更完整,且更具市場競爭優勢。

愛德萬測試董事長暨總經理吳慶桓也說明,異質整合目前是個很新、也很熱門的議題,由於每個投入異質整合的廠商(如IC製造、晶圓代工)所想要整合的產品都不同,而每個產品的性能也不一樣,因此對測試業者而言,充滿挑戰。換句話說,針對異質整合,目前還沒有最標準、最適合的測試方案,因異質整合涵蓋整個產業鏈,像是晶圓、封裝、材料等,都會投入異質整合發展,使得異質整合的測試相當廣,像是晶片規格、溫度、熱效益等都包含在裡面,且會隨著整合的產品不同而有所改變。簡而言之,異質整合相當複雜,就像一個小系統,因此需要有系統級測試方案滿足客戶需求;同時,測試設備業者也需持續與其他生態夥伴合作,開發更完整的解決方案。

愛德萬測試董事長暨總經理吳慶桓

先進製程/異質整合帶來新挑戰 IC設計簽核走向多物理模擬

摩爾定律雖然已接近尾聲,但IC製程微縮的腳步仍持續往前緩步推進,5奈米、甚至3奈米製程的量產時程都已經排妥。另一方面,近年來廣受各方討論的異質整合技術,雖然讓IC設計者有機會藉由先進封裝技術,將更多功能整合到單一元件中,同時也將新的挑戰帶進IC設計流程。

安矽思(Ansys)全球半導體事業部總經理暨副總裁John Lee指出,傳統的IC設計流程是直線型的,從最初的RTL設計、合成(Synthesis)、繞線布局(Place & Route, P&R)、設計簽核(Sing-off)、布局驗證(Layout Validation)到投片(Tape out),IC設計團隊只要按這個流程一路往下走,就可以完成晶片設計。全球各大EDA工具供應商的產品線,大多也都按照這個邏輯進行布局。

但隨著製程線寬越來越細,加上以先進封裝技術將Chiplet兜成一顆元件的做法開始流行,現在的IC設計團隊在進行設計簽核的時候,要考慮的物理因素遠比以往更多。如何解決IR Drop、Timing Push Out,乃至異質整合所帶來的機械結構可靠度、熱管理等議題,都令IC設計者頭痛不已。

傳統上,IC設計人員在進行設計簽核(Sign-off)時,只須考慮電源一致性(PI)、訊號一致性(SI)的問題,但未來勢必要導入新的多物理模擬工具。這使得EDA工具鏈在設計簽核階段,出現了橫向擴展的趨勢。除了傳統的PI跟SI之外,諸如機械可靠度、熱、電磁、射頻、靜電放電等,也都成為IC設計團隊在進行設計簽核時,必須考慮到的面向。

基於多物理模擬的IC設計簽核工具,將改變IC設計流程,成為EDA工具的「機翼」。

Lee認為,在各種多物理模擬工作中,電磁模擬是特別重要的一環。由於異質整合常會使用矽中介層(Silicon Interposer),如果沒有矽中介層的電磁模型,並將其納入簽核範圍中,在進行異質整合的晶片設計時,失敗率是很高的。

此外,伴隨先進製程而來的IR Drop,不僅是電源的問題,同時也會對Timing造成影響,造成元件失效。這兩者間的關係相當複雜,因此Ansys正在發展相關的機器學習(ML)技術,盼藉由機器學習協助設計人員釐清IR Drop跟Timing Push Out的關聯性。

Ansys半導體事業部技術長張鴻嘉表示,目前該公司正在開發一項新的模擬技術,名為增強模擬(Augmented Simulation),其概念是用工具自動產生的資料來訓練模型,加快模型訓練的速度,使ML工具能更貼近IC設計工程師的使用需求。

其實,真實資料對IC設計團隊來說,往往不見得適合用來訓練模型,因為資料本身的結構、格式有時相當混亂,光是把資料清理到可用的程度,就要花很多時間。工具自動產生的資料則沒有這個問題,因為可控程度高,訓練模型的速度也快。

事實上,Ansys目前就已經有一款名為Path FX的時序跟時脈樹(Clock Tree)分析工具,搭配ML套件後便具備類似的功能。但明年將正式發表的新款工具,在功能方面會更全面。

機器人安全性大提升 明基/佳世達目標取代50%人力

過去工業機器人的危險性高,考量安全因素,多用圍籬與人員隔離,避免傷及工廠人員。而過去的協作型機器人在速度與精度又不及工業型機器人,使得工廠應用工業機器人時總是必須犧牲空間以確保安全性。但隨著自動化與科技演進,機器人安全機制的發展使得工廠機器人應用率提升,也釋放許多過去不能利用的空間。

佳世達智慧能源事業處處長黃氣寶表示,由於安全性的提升與各種因素,機器人在台灣工業製造應用率有顯著的提升。明基/佳世達的目標就是工廠機器人的應用要超過本來的50%,希望有一半的人力可以用機器人取代,只留下一半的人力搭配機器人。

黃氣寶指出,以目前台灣的電子業、組裝產業和傳統製造業的狀況來說,並不適合盲目地追求關燈工廠。由於現在產品少樣多量的需求趨勢推動,更適合推廣人機協作的彈性產線,保留部分人力從事特定機器人難以取代的工作,剩下的事就交由機器人完成。

但是在人機協作的過程中,安全性必須是首要考量。因此明基/佳世達與策略夥伴ABB備有機器人安全協作方案,又稱安全皮膚,安裝在工業機器人上,人員靠近到一定範圍時機器人便會開始減速,當觸碰到人員時,機器人動作便會停止。安全皮膚藉由壓力感測技術,當感測到1公斤的碰觸力道時便會即刻停止機器人動作,承受1公斤的力道人體雖然還是會有感覺,但是不會致傷。另外,安全皮膚利用設置在機器人周圍的地墊感測附近人員的距離,以判斷是否須要減速。

黃氣寶說明,台灣地狹人稠,實際上的工業用地其實非常少,但是由於過去工業機器人的危險性很高,必須要用圍籬將工業機器人與工廠人員隔開,而被圍起來的空間就不能夠利用,使原本就不多的空間更加壓縮。透過安全皮膚,就可以提升工廠廠房空間利用率,釋出過去被圍籬圍起來的工廠空間。工廠坪效的利用率就會大幅提升,透過這樣的機制,可以在一樣的空間內設置更多設備,而不須要增添新的廠房,回收過去不得不浪費掉的空間。

另外,黃氣寶也提到,傳統機器人是在固定位置進行固定工作,而現在發展的方向就是要提升機器人的機動性與靈活性。例如機械手臂搭配AGV,可以當作移動式工站機器人,可以做不只一個工站的工作,更能夠解決人力不足的問題,和提升產線資源調配的靈活性。AGV取代無效率搬運人力,提高物料到現線的準時性,減少線邊倉提高生產線坪效使用,目前包括大型汽車物料倉庫與台灣半導體大廠,均有採用明基/佳世達AGV解決方案。自主移動式機器人 (AMR)結合機器人和AGV ,採用最新SLAM的AGV搭配6軸工業機器人,使用於移動式工站使用,可以大幅節省人力與空間。

相較於傳統工業機器人,觸覺感測除了能讓機器人更像人一般靈活操作,觸覺感測除了能讓教導機器人上更加便利和靈活,也大幅縮短使用機器人的技術門檻,最重要的是還能確保使用上的安全性。此外,人機協作也完全符合少量多樣與客製化的製造趨勢。

搶攻WiFi 6市場 高通齊發四款Networking Pro平台

高通(Qualcomm)積極搶攻WiFi 6商機,並於近期在舊金山舉辦的Wi-Fi 6 Day活動之中,一口氣發表四款由規格高到低的WiFi 6解決方案,分別為Networking Pro 1200/800/600/400 Platform,以滿足不同應用、聯網規模和運算需求。

高通無線基礎設施和網路副總裁兼總經理Nick Kucharewski表示,WiFi 6是WiFi標準的重要轉型,和5G相同,WiFi 6旨在因應大量的聯網裝置;愈來越多的聯網裝置出現不僅加強了數據傳輸的變化性和複雜性,且又要確保聯接體驗、品質,為此,高通推出了Qualcomm Networking Pro系列平台,以管理不斷成長的連接需求。

據悉,Qualcomm Networking Pro系列平台共分四種方案(1200/800/600/400),每種方案規格不同,OEM可依市場、產品需求挑選其所需的方案,保持最大的產品設計靈活性。Qualcomm Networking Pro 1200平台,支援多達12個Wi-Fi 6空間串流(Spatial Streams)、2.2GHz頻寬,採用Arm Cortex-A53四核心設計;Qualcomm Networking Pro 800支援多達8個Wi-Fi...

SAP攜手台達領航工業4.0 共創智慧製造生態系

工業4.0浪潮襲來,市場競爭也更加激烈,少量多樣、大量客製化成為製造業新趨勢。如何善用機台間龐大的數據資料、優化企業流程、打造簡單化、標準化且數位化的營運模式,成為眼下最重要的課題之一。因應此潮流,SAP宣布與台達電子展開策略合作,整合資訊技術(IT)與營運技術(OT),打造智慧製造生態圈,透過資訊系統與自動化設備的結合,實現軟硬體整合的優化效益,加速協助台灣製造業升級工業4.0布局,扎穩營運致勝根基。

台達資訊長柯淑芬表示,台達以多元化產品及分散式製造兩大方針持續提升企業競爭力。為了維持領先優勢,藉由與SAP的策略結盟,落實符合未來趨勢的自動生產模式,並將串聯客戶及上下游供應商、打造智慧製造生態圈,積極驅動台灣產業升級。以台達的智慧製造示範產線為例,導入自行開發軟硬體整合方案完成全面智慧化後,可提升產能約70%,同時減少約35%的生產使用面積,更將直接人力人均產值提升3~5倍。

柯淑芬指出,台達在全球共有6個綠能資料中心,其中在台達總部的資料中心更是全球第一個獲得LEED白金級標章的綠能資料中心。該資料中心內使用的所有解決方案皆由台達一手包辦。這就是一個很好的成功經驗,不管是電源系統、機櫃及配件及環境管理與整合,台達都有完整的解決方案。無論是中小企業到大企業,都可以參考台達的成功經驗,發揮軟體整合硬體的強大優勢,提供兼具安全、開放且彈性的溝通平台,協助客戶打破資訊孤島現況、串連跨部門營運資料,即時管理跨國據點,加速轉型智慧企業。

SAP全球副總裁/台灣總經理謝良承則表示,過往台灣傳統產業為了維持市場優勢,可能會有保留經驗的想法,然而在SAP舉辦的許多國外活動中,可以看見業界彼此會互相分享、良性交流,因此希望藉由SAP跟台達的策略聯盟,彼此分享耕耘智慧製造的成功經驗,協助台灣產業能更無痛、順暢的轉型智慧企業,逐步邁向工業4.0願景

展望未來,SAP與台達將持續協助台灣企業開創嶄新商業價值,以過去製造業既有優勢作為布局基礎,整合創新數位科技,逐步累積軟硬體雙向實力,帶動整體產業向上升級,逐步向工業4.0邁進,穩固全球市場競爭利基。

SAP全球副總裁/台灣總經理謝良承表示,工業4.0的精神不僅止於自動化,而是客製化生產Production By Demand。跟台達的策略聯盟合作,希望可以藉助台達多年在做數位轉型的經驗,提供給台灣企業Total Solution的協助。

昇騰910/MindSpor問世 華為AI戰略進入全新階段

華為(Huawei)近日正式發布全新人工智慧(AI)處理器昇騰910(Ascend 910),同時推出全場景AI計算框架「MindSpore」。華為輪值董事長徐直軍在發布會上表示,該公司自2018年10月發布AI戰略以來,穩步而有序地推進戰略執行、產品研發及商用進程。昇騰910、MindSpore的推出,標誌著華為已完成全端(Full-stack)、全場景AI解決方案(Portfolio)的構建,也標誌著該公司AI戰略的執行進入了新的階段。

據悉,新推出的昇騰910屬於Ascend-max系列,其INT8運算能力達到512 Tera-OPS,而功耗僅需310W,明顯低於一般的350W。徐直軍指出,該公司已經把昇騰910用於實際AI訓練任務,比如,在典型的ResNet50網路的訓練中,該處理器與MindSpore配合,與現有處理器搭配TensorFlow相比,提升近2倍的性能。

華為全新AI處理器升騰910亮相。

除了昇騰910之外,華為也發布全新AI運算框架MindSpore,以降低AI應用開發的門檻。此一框架可降低20%的核心代碼量,降低開發門檻,將整體效率提升50%以上;而MindSpore框架搭配昇騰910,能大幅提升運算效能,有效克服AI運算的複雜性和多樣性挑戰,不僅昇騰910,MindSpore也可支援其他品牌的CPU、GPU處理器。

為了更好促進AI的應用,徐直軍宣布MindSpore將在2020年第1季開源,助力每一位開發者,促進AI產業生態發展,實現AI無所不在願景。

徐直軍也在發表會上重申華為AI戰略,不僅持續投資AI基礎研究,也在視覺運算、自然語言處理、決策推理等領域構築資料高效(更少的資料需求)、更強的運算但功耗更低、安全可信、自動自治的機器學習能力;另外,為打造簡單易用、高效的AI平台,未來也會繼續投資開放生態和人才培養,並持續與學術界、產業界和產業夥伴合作,將AI思維和技術導入現有產品和服務,實現更大價值、更強競爭力。

徐直軍也回顧了制定以上AI戰略的初衷。華為定位AI是一種新的通用目的技術(GPT),如同19世紀的鐵路和電力,以及20世紀的汽車、電腦、互聯網一樣,將應用到經濟的幾乎所有地方。目前AI的應用總體還處於發展初期,AI技術和能力相比于長遠期望還有很大差距,減小甚至消除這些差距,加速AI的應用,正是該公司AI戰略的初衷和目標;而隨著昇騰910及MindSpore運算框架的發布,該公司已完成了全端、全場景AI解決方案的構建,實現了預期的計畫和目標,這是一個新的里程碑,更是一個新的開始。

台積電CoWoS技術助攻 賽靈思刷新FPGA容量紀錄

現場可編程閘陣列(FPGA)大廠賽靈思(Xilinx)近日發表一款針對晶片仿真(Emulation)、原型(Prototype)與測試儀器等應用而開發的超高容量FPGA晶片Virtex UltraScale+ VU19P。這款堪稱巨無霸的FPGA雖僅使用台積電16nm製程生產,卻擁有350億顆電晶體、2,072個使用者I/O及900萬個邏輯單元(Logic Element)。用相對成熟製程打破FPGA密度紀錄的關鍵,在於賽靈思使用Chiplet設計理念,藉由CoWoS技術將4枚Chiplet拼接成一顆元件。

賽靈思Virtex UltraScale+系列資深產品線經理Mike Thompson指出,現在市面上所有最尖端的晶片,在投片量產前,都需要用FPGA晶片進行仿真與原型。雖然這個市場看似不大,但卻保持穩定成長,且相關客戶對FPGA的邏輯單元容量、I/O數量要求持續增加,因此該公司決定針對這類客戶需求,打造出VU19P。它是一款為晶片開發商打造的晶片。

賽靈思測試、量測與仿真市場資深總監Hanneke Krekels(左)與資深產品線總監Mike Thompson(右)共同展示VU19P FPGA。

除了硬體技術之外,賽靈思還提供第三代開發平台VIVADO,為使用者提供對應的工具鏈和IP支援,讓晶片製造商在取得晶片樣本前就能展開軟體開發,加速產品上市時程。

賽靈思表示,該公司是全球三代最大容量FPGA記錄的保持者--第一代是2011年的Virtex-7 2000T,第二代是2015年的Virtex UltraScale VU440,第三代是這次發表的Virtex UltraScale+ VU19P。相較於UltraScale VU440,新一代VU19P的容量增加了1.6倍,同時也讓系統功耗降低60%。VU19P的I/O介面數量和頻寬也是前代產品的1.4倍,方便用戶進行晶片設計驗證。VU19P還擁有80個28G收發器,能應用在高埠數的測設設備,並支援最新的介面標準驗證,如PCIe Gen4等。

Thompson表示,這類專為晶片設計仿真跟原型開發所設計的FPGA,主要的目標客群有四,除了前面提到的測試儀器外,還有新思(Synopsys)、益華(Cadence)、明導(Mentor)等提供仿真系統(Emulator)的EDA工具商;眾多自行開發ASIC的系統廠也是潛在客群,且這類客戶之中,有很多同時也是雲端服務供應商,隨著EDA工具上雲端的趨勢不斷發酵,來自雲端平台業者的訂單,相當值得期待。

VU19P巨大的外觀尺寸,讓人很難不多看幾眼,並對這款FPGA的價格產生好奇心。因為裸晶的尺寸越大,生產良率越低,成本也越高。但仔細觀察該元件,卻可以發現這款尺寸驚人的FPGA,實際上是由4枚裸晶拼接組成,顯然使用了台積電獨家的CoWoS技術。

Thompson表示,該晶片從設計到試產的過程其實非常順利,關鍵原因有二,一是使用相對成熟的16nm製程,二是利用堆疊式矽晶互連(Stacked Silicon Interconnect, SSI),也就是台積電所稱的CoWoS封裝技術,把4枚裸晶整合成一顆元件。這兩個因素對於提升良率跟元件的可量產性,發揮了極大助益。

VU19P預計在2020年秋季正式量產,工程樣品則可望在2019年下半提供給客戶評估。

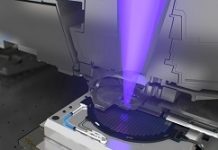

滿足先進製程 ASML持續強化EUV微影系統

AI、5G應用推動晶片微縮化,要實現5nm、3nm等先進製程,意味著需要更新穎的技術支援以進行加工製造,半導體設備商遂陸續推出新一代方案。AI、5G應用推動晶片微縮化,要實現5nm、3nm等先進製程,意味著需要更新穎的技術支援以進行加工製造,為此,艾司摩爾(ASML)持續強化極紫外光(EUV)微影系統效能。

艾司摩爾(ASML)資深市場策略總監Boudewijn Sluijk表示,VR/AR、自動駕駛、5G、大數據及AI等,持續推動半導體產業發展,為滿足各式應用、資料傳輸,以及演算法需求,晶片效能不斷提高的同時,還須降低成本,而極紫外光(EUV)在先進製程中便扮演關鍵的角色。

ASML資深市場策略總監Boudewijn Sluijk。

Sluijk進一步指出,過往採用ArFi LE4 Patterning或是ArFi SAQP進行曝光的話,要實現7nm、5nm,須經過許多步驟。例如用ArFi LE4 Patterning需要4個光罩、4次曝光,用ArFi SAQP需要6個光罩、9次曝光,而EUV只需一個光罩、1次曝光(圖2)。相較之下,採用EUV技術不但可有效簡化製程,加快產品設計時程,也因為曝光次數明顯減少,因而可有效降低成本,滿足晶片設計高效能、低成本的需求,因此,市場對於EUV的需求有增無減。

據悉,ASML的EUV系統現在可用於7nm生產,滿足客戶對可用性、產量和大量生產的需求。到了2019第2季季末,目前半導體領域已經有51個EUV系統(包含NXE:33xx、NXE:3400B),而該公司在2019年的銷售目標為30台EUV,目前已出貨11台,而在第2季再度接獲10台EUV極紫外光系統的訂單,顯示市場對於EUV設備的需求相當強勁。因此,ASML的出貨計畫將著重於2019年下半年和第4季,而2019年的整體營收目標維持不變。

然而,隨著晶圓產能不斷增加,ASML也持續推出生產力更高的EUV設備。Sluijk透露,目前EUV系統在晶圓廠客戶端每天生產的晶圓數量超過1,000片,為此,ASML持續強化EUV微影系統「NXE:3400C」的量產效能,不僅在ASML廠內展示每小時曝光超過170片晶圓的實力,在客戶端實際生產記憶體晶片的製造條件下,也成功達到每天曝光超過2,000片晶圓的成果,甚至達到2,200片的紀錄。另外,ASML也計畫在2020上半年推出生產力更高的設備,將NXE:3400C的生產率提升至> 185 wph。

同時,除了提升設備生產量之外,因應未來先進節點,ASML也計畫推出全新EUV設備,名稱為EXE,不僅擁有新穎的光學設計和明顯更快的平台,且數值孔徑更高,為0.55(High-NA),進一步將EUV平台延伸至3nm節點以下,擴展EUV在未來先進節點中的價值。

Sluijk說明,此一產品將使幾何式晶片微縮(Geometric Chip Scaling)大幅躍進,其所提供的分辨率和微影疊對(Overlay)能力比現有的NXE:3400高上70%。EXE平台旨在實現多種未來節點,首先從3奈米開始,接著是密度相近的記憶體節點。另外,EXE平台有著新穎的光學設計,並具備更高的生產力和更高的對比度,以及更高的生產量,每個小時> 185 wph,且Reticle stage比NXE:3400快上4倍;Wafer stage比NXE:3400快上2倍。

Sluijk指出,該公司的EUV平台擴展了客戶的邏輯晶片和DRAM的產品路線圖,透過提供更好的分辨率、更先進的性能,以及逐年降低的成本,EUV產品將會在未來十年到達一個經濟實惠的規模。

安全第一 UR為協作機器人申請17項專利安全功能

隨著產業自動化浪潮襲來,協作型機器人的需求也跟著水漲船高。然而,製造環境的安全考量也不可輕忽,為確保人機協作機器人的安全性,Universal Robots(UR)協作型機器人內建17項專利保護的安全功能,讓自動化除了便捷不忘安全。

Universal Robots大中華區總經理蘇璧凱表示,Universal Robots為協作型機器人申請了17項專利保護的安全功能,是市場上最多安全專利功能的協作型機器人,也可以說Universal Robots協作型機器人是市面上最安全的機器人。另外,針對工業用機器人可能會加裝的安全皮膚等安全裝置,Universal Robots協作型機器人已經內建安全機制,所以並不須要再之出額外費用特別安裝。

蘇璧凱也指出,台灣名列全球前十大自動化國家,尤其在汽車零組件、LCD製造、半導體、金屬加工與塑膠射出等製造業的自動化發展動能強勁;此外,近年來如手搖飲料店等民生消費產業也能看見協作型自動化解決方案的蹤跡,而設定快速、安裝位置靈活且能在較小空間中作業的Universal Robots協作型機器人,獨具各關節正負360度旋轉能力,並在經安全評估後可免安全護欄,近距離與人協作等特性,為企業主的生產應用增添更多彈性,協助企業快速適應自動化生產流程,進而加速成本回收。

蘇璧凱進一步說明,儘管目前景氣的大環境並不友善,但是Universal Robots在協作型機器人的業務還是有成長,可見市場對於協作型機器人的需求量是很可觀的。過去Universal Robots在台灣的業務著重在工具機、3C產業等,現在也導入中小型企業。Universal Robots志在藉由協作型機器人和無人搬運車的合作,將人力從單調無聊、危險、無產能的工作崗位上解放,讓人力資源去經營更有價值的工作。

根據Interact Analysis預估,協作型機器人市場規模至2027年將成長逾10倍,達到75億美元。為協助各領域企業加速導入協作型自動化解決方案,Universal Robots藉由建立全球第一個由第三方末端夾治具(即機器手臂終端工具或EOAT解決方案)與其他協作型機器人配件製造商組成的生態系統UR+,為各領域與不同規模的企業創造豐碩附加價值。

多樣化的生產需求讓產業自動化應用情景越趨豐富,不僅促使工業機器人市場穩健成長,具備編程簡易、設置快速、部署靈活、投資回報期短、協同作業及安全無虞等六大優勢的協作型機器人,更成為許多企業評估自動化解決方案時的首選。為使各領域產業能更直觀地了解協作型自動化解決方案多元且彈性化的應用情境,全球協作型機器人領導廠商Universal Robots於2019年台北國際自動化工業大展期間,展出最新系列的UR5e打保齡球、雜亂物件3D取放、第七軸多組CNC銑床上下料,以及搭配2D視覺辨識進行螺絲鎖附等多元應用,大秀工業5.0時代的生產新圖景。

以PICKIT 3D視覺校正系統和ROBOTIQ 2F-85電動夾爪,搭配最新系列的UR5e協作型機器人精準抓握與丟擲保齡球,展現協作型機器人靈活且多樣化的應用可能。

積極布局工業4.0 KUKA領航自動化智慧趨勢

因應製造業自動化需求的提升,庫卡(KUKA)備有多樣自動化智慧技術,為未來工業製造奠定轉型基礎。台灣人口負成長的壓力增加,加上產業對少量多樣製造的需求,驅動著製造業自動化,也因此對工業機器人要求更加智慧化、靈活化與模組化。

KUKA亞太區銷售總監梁信裕表示,台灣在全球製造業中扮演關鍵角色,KUKA在物聯網和工業4.0方面,打造出整合網路、雲端以及行動工作平台三大面向的技術整合優勢。KUKA提供了從輕型到高端的機械自動化設計解決方案,打造人機協同的作業環境,有效提升製造精準度與效率。台灣製造業中橫跨大型企業與中小型企業多樣化的市場型態,KUKA提供了一致性符合國際標準卻靈活多樣的組合方案,可以與企業與時俱進的步伐下,提供不同階段的智動化作業需求。

KUKA多年來一直致力於「人與機器人之間的協作」和移動性智慧機器人未來領域的開發。而KMR iiwa正是KUKA實現「機器人同事」的目標,智慧移動式單元能夠自主動作。移動平台上的機器人能夠自主運動,以高達毫米的精確度進行對準,找到目標。針對台灣大型精密製造,像是晶圓無塵室的環境,KUKA推出結合自主移動式無人搬運車KMP與LBR iiwa輕型協作機器人,合稱KMR iiwa;它具有可以提供地點應用方面的極高彈性,以及適合舊工廠的佈局改造,提供了客製化組合、高度靈敏、獨立自主、智慧靈活、執行精確五大特色,協助業者邁向工業4.0。

梁信裕指出,KUKA在台灣除了經營電子產業之外,與傳統產業如汽車零組件、飲料食品產業、紡織製造業等也都有合作。台灣傳統產業在導入工業4.0的意願其實是很高的,但由於數位化轉型需要大量的數據傳輸,在這方面的轉型將會是比較大的挑戰。另外,台灣中小型製造業,在面臨人口老化以及少子化的社會現象中,找尋保有企業原有的活力快速回應市場,成為中小企業主的重大議題。

為解決上述問題,KUKA針對消費產品所設計的Conveyor Tech軟硬體整合解決方案,將可在合理的成本投資下,加速中小企業出貨或是流程再改造等企業競爭力,透過KUKA Conveyor Tech搭配Vision Solution,客戶可以較有彈性的使用機器人追蹤並取放產品,並可使用Vision Solution同步評估與確認產品特性,已達到更彈性、更有效率的取放應用需求。

KUKA亞太區銷售總監梁信裕表示,庫卡提供從單機到系統,從獨立作業到協同整合的多樣解決方案。