熱門新聞

- Advertisement -

半導體產業又一巨型購併 亞德諾/美信合併終於成真

繼2017年完成對凌力爾特(Linear)的收購之後,亞德諾(ADI)於2020年再次發動巨型購併,將以換股的方式收購美信(Maxim)。這次合併將有助於亞德諾拓展自駕車與5G電信網路的應用領域。本筆交易規模達210億美元,也是今年以來半導體業內最大規模的收購案。

根據雙方的交易合約,每一股美信的股份將轉換為0.63股亞德諾的股份。以兩家公司目前的股價來看,合併後的亞德諾,市值將高達630億美元,原亞德諾股東在合併後將持有公司69%股權,美信股東則持有31%股權。

亞德諾總裁暨執行長Vincent Roche表示,與美信合併是實現亞德諾「連接真實世界與數位世界」願景的下一步。美信在訊號處理、電源管理方面擁有完整的產品線,可以和亞德諾現有的產品線形成互補。兩家公司合併後,將擁有更廣泛的產品線與更多具有領域知識的人才,可以為客戶提供更複雜、更尖端的解決方案。

美信總裁暨執行長Tunç Doluca則表示,過去三十多年來,該公司發展出許多創新且高效能的半導體產品,協助客戶創造出各種應用。與亞德諾合併,將是公司發展的全新篇章,兩家公司都有強大的工程與技術團隊,以及深厚的創新文化。合併之後,將可為客戶、員工與股東創造出更多價值。

事實上,亞德諾跟美信合併的傳言,過去幾年經常出現,甚至在亞德諾購併凌力爾特之前,就已經傳出亞德諾有意購併美信的消息。這顯示雙方已接觸了很長一段時間,如今才功德圓滿。合併之後,美信將有兩位高階主管加入亞德諾的董事會,包含現任總裁與執行長Tunç Doluca。

宣布與美信合併的同時,亞德諾也調高第三季財測,預估營收14.5億美元,高於原先估計的13.2億美元。調高財測的主因是該公司的終端市場需求好轉,尤其是通訊及工業部門,取消訂單的情況減少,庫存去化的速度加快。

Mobileye/WILLER攜手合作 自駕計程車最快明年上路

英特爾(Intel)旗下汽車公司Mobileye與跨足日本、東南亞與台灣的交通營運商WILLER形成策略性合作,將在日本、台灣及東南亞提供自動駕駛計程車(Robotaxi)服務。透過基於Mobileye的自駕車(Automated Vehicle, AV)技術,自駕交通解決方案將從日本開始測試並部署。

圖 Mobileye與WILLER形成策略性合作。來源:Mobileye

英特爾高級副總裁暨Mobileye總裁/執行長Amnon Shashua表示,與WILLER的合作促進Mobileye的全球交通生態系布局,帶來有意義的發展。期待透過合作,為亞洲市場帶來便利的自駕車行車服務。

Mobileye與WILLER正在嘗試透過雙方優勢,尋找自駕車與按需求調整班次的自駕接駁車的商業模式。Mobileye將會提供自駕車的整合系統,而WILLER則補足針對不同地區的法規與使用者特性,規劃每個地區的服務形式,並為車隊營運公司提供方案。

兩公司預計在2021年讓自駕計程車在日本上路,同時於2023年推出全自駕的叫車及共享汽車服務,並在未來進一步將類似的服務移植台灣及其他東南亞市場。就Mobileye而言,與WILLER合作增進其邁向全球交通行動服務供應商(Mobility-as-a-service, MaaS)的目標。自從向外宣布成為行動服務的供應商,Mobileye便開始一系列的向外合作,串接不同城市、交通機構與移動技術公司,藉此在主要市場中發展並部署自駕解決方案。

WILLER成為Mobileye的MaaS合作夥伴,而WILLER旨在整合不同國家/區域用戶間的使用者體驗,並在2019年推出一個MaaS App,今年App的QR code可以做為行動支付使用。WILLER已經與台灣的大型巴士營運商、越南最大的計程車公司取得合作,同時投資新加坡最大的共享汽車公司Car Clud,並與150個日本在地的交通供應商合作。

結合Mobileye的自駕技術與WILLER對亞洲市場的緊密合作關係,兩公司的合作將促進新興運輸模式的發展,包含客運、鐵路與共享汽車等。未來自駕車有望提供符合使用者需求的乘車體驗,在日本面對高齡化社會與駕駛短缺的狀況下,提供減少交通事故與塞車的乘車服務。

支援8K影像傳輸 英特爾發表Thunderbolt 4

日前英特爾(Intel)公開其Thunderbolt 4規格,除了維持Thunderbolt 3的40 Gb/s傳輸速度,並且瞄準高解析度影響的傳輸需求,可以支援兩個4K螢幕或一個8K螢幕的連接,以及各式配件如電源、影音編輯等。此外,英特爾將會推出整合Thunderbolt 4的PC行動處理器Tiger Lake。

圖 Thunderbolt 4以同時外接4K螢幕的影像和資料傳輸。來源:Intel

英特爾今年新推的Thunderbolt 4符合USB 4規格,傳輸速度雖與上一代相同,但是因應高解析度影像傳輸的需求日增,原先Thunderbolt 3只能連接一個4K螢幕,Thunderbolt 4則增加為支援兩個4K螢幕或一個8K螢幕的功能,PCIe速度達到32 Gb/s。Thunderbolt 4具有兩公尺的傳輸能力,因此通用傳輸線可達兩公尺,擴充底座最多可支援4個Thunderbolt 4連接埠。外部配件方面,Thunderbolt 4可支援至少一個PC連接埠充電、睡眠喚醒功能。而透過英特爾VT-d的記憶體存取(DMA)保護功能,有助於防止實體連接的資安攻擊。

同時英特爾發布Thunderbolt 4控制器8000系列,可支援整合Thunderbolt 3的PC與其配件。透過通用的Type-C接口與Thunderbolt 4支援充電、影音編輯、高畫質螢幕等功能,在便利性方面有利於吸引消費市場的青睞。目前Thunderbolt 4的開發套件與認證測試已上市,預計在今年年底,英特爾將發布第一台整合Thunderbolt 4的處理器Tiger Lake。

Arm專注晶片研發 IoT軟體部門分拆至軟銀

日前Arm宣布將兩個軟體單位拆分到日本的母公司軟銀,以專注在核心的晶片研發業務上。Arm表示,希望在今年9月完成部門的轉移。

Arm將物聯網部門拆分給軟銀以專注晶片研發。來源:Arm

2016年,電信營運商軟銀以320億美元收購Arm,成為軟銀目前為止最大的一筆交易。當時收購的其中一個原因,即是軟銀有意將版圖擴及物聯網領域。原本隸屬於Arm的幾個物聯網(IoT)單位,主要的工作是協助購買晶片的客戶管理聯網裝置的數據,現在預計於今年9月轉移到軟銀。一直以來Arm在市場上十分看好物聯網發展,並預測2035年會有一兆個裝置聯網,而裝置所用晶片皆包含其智慧財產權,Arm能透過授權獲利。

目前多數的行動裝置,如手機、平板都採用Arm的晶片,現在Arm擴及車用、資料中心及其他設備的處理器。而為了推動Arm的業務進展,軟銀計畫在2023年將Arm重新上市。

蘋果Mac SoC預計2021年上半年量產 成本可望大幅降低

根據TrendForce旗下半導體研究處調查,蘋果上月正式發表自研ARM架構Mac處理器(以下稱Mac SoC),宣布Mac預計今年開始逐步導入Apple Silicon,首款Mac SoC將採用台積電5奈米製程進行生產,預估此款SoC生產成本將低於100美金,更具成本競爭優勢。

TrendForce指出,台積電目前5奈米製程僅計畫用於2020年新款iPhone12的A14 Bionic SoC進行批量生產中,以及計劃搭載於2021年新款iPad的A14X Bionic SoC將於第三季開始小量投片,而Mac SoC預計在2021上半年開始投片生產,因此實際應用Apple Silicon最新系列處理器的Mac產品,預估將在明年下半年問世。

由於ARM架構早期定義在省電的優異表現,已成功鞏固手機市場,隨著近年在運算效能上的高速成長,同時能夠兼顧低功耗與高效能表現,可望在高速運算市場與Intel競爭。此外,目前台積電製程已超前Intel近兩個世代,可能為促使蘋果取代Intel CPU的成熟關鍵之一。然而,蘋果此舉的關鍵要素仍在於成本考量與整體生態系的實現,雖然Apple自行研發芯片需委由台積電製造,但相較於目前市售200至300美元的Intel 10奈米入門款雙核心Core-i3,採用台積電5奈米製程製造的Mac SoC成本預估落在100美元左右,將更具優勢。

另外,2021年Intel產品規劃仍在10奈米製程,隨著Apple Silicon進入5奈米製程世代,在製程微縮的影響下,相同晶片尺寸能整合的電晶體數量將大幅增加,效能與省電表現將有機會與Intel主流處理器競爭。

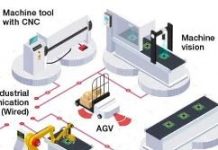

工業網路延遲要求趨嚴 實體層元件性能提升不可免

智慧製造是未來製造業發展的大趨勢,設備聯網則是智慧製造不可或缺的骨幹。乙太網路(Ethernet)具有低成本、容易布署的優勢,在工業生產現場已經存在多年。但隨著新一代工業乙太網對網路延遲提出更嚴格的要求,負責收發網路訊號的乙太網實體層(PHY)元件,必須在規格上有所升級。

德州儀器(TI)半導體行銷與應用產品應用經理林家賢表示,乙太網是目前世界上應用最廣的有線網路技術之一,應用領域遍及資料中心、個人電腦(PC)、工業甚至汽車等不同市場。但資料中心、PC等資訊應用對乙太網的要求,跟工業應用的要求是不同的。資通訊應用對乙太網的需求,多半聚焦在頻寬上,但在工業應用領域,網路延遲、抗干擾與訊號傳輸距離,是比網路頻寬更重要的規格要求。

因此,工業界在標準乙太網的基礎上,發展出許多不同的衍生標準,如EtherCAT、Ethernet/IP、Profinet等,以確保重要的資訊封包能在指定時間內送達,並滿足其他工業環境特有的要求。而隨著工業自動化、智慧化的程度不斷增加,網路在工業現場所扮演的角色更加吃重,負責制定乙太網標準的IEEE也跟著與時俱進,發展出時效性網路(TSN)標準;既有的工業乙太網標準陣營,也大多宣布將採納TSN,發展出新的工業乙太網標準。可以預期的是,未來工業網路設備對延遲的要求,只會比現在更加嚴格。

為滿足工業網路設備對延遲、網路強固性與傳輸距離的要求,TI近期發表一系列乙太網實體層元件,其中包含專為工業乙太網設計的方案,不僅將最大延遲壓到40ns(Tx)與170ns(Rx),同時還內建符合IEC 61000-4-2規範要求的靜電防護能力,且最遠傳輸距離可超過150公尺。此外,這款PHY元件可支援多種現有的工業乙太網標準,因此工業設備或網通設備業者,可以將此元件應用在不同產品線中。

手機銷量大受疫情衝擊 NAND成長趨緩

在新冠肺炎疫情蔓延的前幾個月內,智慧型手機的銷量下降,而智慧型手機的NAND Flash占整體NAND Flash用量的35~40%,因此手機銷量連帶拉低NAND Flash的成長率。

示意圖 手機銷量拉低NAND Flash的成長率。來源:Unsplash

分析師認為,智慧型手機的銷量受到疫情影響,消費者不能或者不願意前往零售商店購買新的行動裝置,加上許多亞洲的零組件工廠被迫停工,因此手機銷售在2020年第一季出現了相比往年同期的新低。富國銀行(Wells Fargo)分析師Aaron Rakers在報告中指出,5月的經濟成長比去年同期下降8%,下降幅度小於4月的12%及今年第一季的49%。Rakers表示,盡管對供需法則抱持樂觀態度,但是智慧型手機的銷售成長趨緩,可能反映了疫情後期持續對手機銷量造成的影響。

就季度而言,NAND Flash整體的成長率提升22%,但是與2月的64%、3月的49%及4月的34%比較,數字並不亮眼。截至2020年5月,智慧型手機的售價較去年同期增加28.5%,4月為13%,而今年第一季的定價下降7.5%。

DRAM的銷量同步下滑,但與NAND Flash的趨勢不盡相同。5月的出貨量比去年同期增加20%,2、3、4月則分別為55%、43%及45.5%。2020年5月,DRAM綜合平均售價下滑,2月下降40%、3月減少33%,4月則降低20%。但是就Rakers而言,價格將會趨向穩定。

5G商用起跑 愛立信上調全球用戶數預估

武漢肺炎(COVID-19)改變人們工作暨生活型態,部分地區的5G用戶發展因而遞延,但大多數市場並未受到影響,因此電信設備商愛立信(Ericsson)日前上調其預估的2020年底全球5G用戶數。而面對5G開台加上商用網路起跑,愛立信於日前發布行動趨勢報告表示,5G可望成為史上部署最快的行動通訊技術;企業及垂直領域導入獨立組網(Standalone, SA),也將邁出第一步。

愛立信技術長姚旦表示,動態頻譜分享是加速5G覆蓋的一大關鍵

5G的覆蓋可分為於6Hz以下的新頻段、現有的LTE頻段,以及毫米波頻段進行部署,同時預估於2025年時將覆蓋全球65%的人口。台灣愛立信技術長姚旦表示,若顧及用戶需求及傳輸量的增加而欲加速5G覆蓋,需採用動態頻譜分享(Dynamic Spectrum Sharing, DSS),讓4G及5G共用動態的頻譜,並因應頻寬變化調整。如愛立信的4G/5G頻譜共享技術(Ericsson Spectrum Sharing)及主動式天線的上行訊號強化演算器功能(Uplink Booster)可協助電信業者加速部署5G網路,增加5G容量及覆蓋率,並優化網路上行傳輸效率,以因應不同場景所需的無線資源即時動態分配,提供彈性網路架構並滿足消費者與企業的不同需求。

進一步回顧國內近況,各大電信業者紛紛啟用商用5G,而根據愛立信的趨勢報告指出,5G商用化趨勢仍不容小覷—疫情即便將於中短期內影響5G裝置銷售量及網路建設,但整體的發展趨勢將不會有所變動,因此5G全面商用化的進程也不會有所遞延。如愛立信目前已與電信營運商簽署了超過95項5G商用協定或合約,包含中華電信在內,其中有40個5G商用網路已經上線。

同時,有鑑於5G SA組網難度及成本兼具,核心網路架構漸由NSA轉往SA雖為全球企業用戶及垂直領域的趨勢,姚旦則表示,目前台灣尚未布建5G SA基地台,且尚處於實驗及測試階段,其中關鍵不只在科技的成熟度及終端覆蓋率,消費市場的需求及成熟度也至關重要。他預期5G開台後將帶領話務量從4G往5G移動,待4G頻譜壓力減輕時,才較能考量SA架構的採用;同時,他也認為一般消費者對於5G的需求量也是決定SA架構採用時間點的關鍵,有賴市場未來持續反映5G資料傳輸的需求量。

特斯拉銷售超乎預期 傳樂金化學將補足電池產能

據路透社報導,在美國電動車製造商特斯拉(Tesla)的訂單增加後,樂金化學(LG Chem)計畫今年在韓國為特斯拉生產電池。報導指出,樂金化學(LG Chem)部分的南韓產線正在轉換為特斯拉電池的生產線,同時該公司位在中國南京的工廠,已開始為特斯拉生產電池。

圖 未來LG可能為特斯拉生產電池。來源:Tesla

路透社報導,LG Chem韓國廠計畫今年生產特斯拉電池。對此官方並未表態,但報導中提及因美國受到新冠肺炎(COVID-19)疫情衝擊,導致產能不足,加上美國電動車製造商的訂單增多,特斯拉需要額外擴增電池產能。

特斯拉上週發布4~6月間的全球汽車銷售數字,結果超乎預期,並因為疫情美國產能減少而受影響。面對疫情對美國供應鏈的衝擊,分析師一度預估此情況可能重振中國的銷售。整體而言,報導中說明特斯拉的銷售量持續上升,增加對電動車電池的需求,因此LG Chem開始在韓國與中國等地生產特斯拉電池,補足特斯拉的電池產能。

SSD容量突破 三星推8TB固態硬碟

傳統機械硬碟(HDD)與固態硬碟(SSD)的競爭延續多年,HDD便宜且容量大,而SSD具有讀寫快速、小體積、低功耗等優勢,但是礙於其價格與容量限制,一直難以完全取代機械硬碟。日前三星(Samsung)推出第二代QLC SSD 870 QVO,相較於前一代產品,870 QVO的容量比上一代多兩倍,達到8TB,其定價也極具市場競爭力。

圖 三星推出第二代QLC SSD 870 QVO。來源:三星

過去使用者往往必須在高性能的SSD與高容量的HDD之間取捨,而三星新推出的870 QVO的8TB大容量解決了SSD長期以來容量的缺點,滿足主流的PC使用者與需要高效能硬碟的專業人士的需求。870 QVO除了提供SSD少見的8TB容量,以及560 MB/s的順序讀取與530 MB/s的讀寫速度,並搭配驅動器的TurboWrite技術維持其效能水準。

除了性能與容量,價格也是影響使用者購買選擇的重要因素。目前870 QVO每TB的售價是129美元,與HDD的價格已相去不遠,促使SSD的產品競爭力大幅上升。在價格與容量逐漸接近HDD的狀況下,SSD的發展出現新的契機,可望未來完全取代HDD。